民间戏曲对小说的结构和叙事都是可以借鉴的

张清华:太好了。我也意识到您近作中的故事处在非常活跃的状态,刚才说的这些故事也可能再持续发酵。特别是戏剧的自觉——是不是可以用这样一个词,“戏剧的自觉”或“戏剧性的觉醒”来形容。因为本来您的作品就特别注重戏剧性,现在拿出更多的时间和精力创作话剧剧本、戏曲剧本,包括其他的一些歌剧和不同形式的剧本,可能会进一步激发你的戏剧激情。古希腊最早出现的文类就是戏剧和史诗,在中国也是先有了元代戏曲的兴盛,才有了明清之际小说的繁荣。确实从文类的历史发展看,戏剧是一种母本,因为戏剧需要很多条件,比如舞台、观众、一次性的演出等等,它的艺术的成本是特别高的,但是观众直接参与的性质也是其他文类没有的。我理解,小说是戏剧这种艺术形式的一种平面化,它不需要舞台,不需要一次性的演出,也不需要演员和观众直接的现场互动,但是它保留了戏剧的诸种元素,比如故事本身的冲突,人物的对话,人物的个性化,戏剧性的逻辑与紧张关系等等,包括类型化的各种母题,戏剧赋予了小说生命,或者说小说从戏剧那借来很多精髓的东西。而且,小说可以变成一种“静止的文本”留存下来,你随时打开一部小说就可以进入一部戏剧的情境之中,它可以说就是戏剧的一种简化的、或平面化的形式。而且像巴赫金这样的理论家也特别强调,小说是一个“杂语的世界”,它意味着一个小说家是模仿不同人物的声音的,巴赫金将之称为“复调”,即人物有人物的声音与意志,作者不能完全控制人物的说话方式。他把这叫做复调小说,其实在我看来就是戏剧性的问题。

您过去的小说戏剧性都很强,通常是在一个作品当中只有人物的声音,找不见叙事人自己的声音。《红高粱家族》里面会有您自己,会有一个最后出来“抒情”的角色,那无疑是您本人,讲故事的是“父亲”的童年视角,加上您的推测,二合一的讲述人。《檀香刑》里面则完全没有您自己,都是人物在说话,没有作者。您这样一些写作的特色或者说习惯是怎么养成的?是否跟你童年来自民间故乡的戏曲,包括京剧各种戏剧的艺术形式的影响有关系?还是说跟某些外国的戏剧作家作品也有关系?比如我看了《蛙》,我觉得很有莎士比亚的气质,有西方话剧的那种神韵。当然像《檀香刑》,还有最近这些作品,更多是本土性的,我想代表读者问一下,您在戏剧方面接受的影响,主要资源是来源于哪里?

莫 言:首先我岔开讲一点,我认为好的小说,每一部小说里都包含了一部戏剧,你想想哪一部好的作品不能改编成一部戏剧?都可以的。另外能够很好的写剧本的人可以写小说,尤其可以写中国传统的白描的小说。因为中国小说塑造人物的主要手段就是通过对话来刻画人物性格,通过对话的丰富性,对话的风格特点,对话里面所涉及到方方面面,可以把一个人的性格、教养、过去的生活全部展示出来。而现代小说一般不写对话,写对话都是极简洁的,你看马尔克斯的小说中就几乎没有对话,只偶尔会蹦出几个短句来。现代小说可以通过叙述来代替对话,而中国的传统小说必须让人物说话,这是塑造人物推进故事的最重要的手段,这就是中国传统小说跟西方小说的一大区别。如果你能够很好地写戏曲,写话剧,继承中国小说的白描传统,写好人物对话就是有基础的。假如没有这种训练,当然也可以写对话,但是往往要借助于叙述手段,用叙述来代替对话。这个我们可以研究一下八十年代之后涌现出来的很多作家,你发现越是先锋的作家,对话写的越少,越是传统的作家、现实主义的作家,对话写的越多。

张清华:余华可能是一个例外,他的《许三观卖血记》几乎都是用对话写成的,《兄弟》也是有大量人物对话。但都是他所谓“转型”之后的作品了。确实大部分先锋小说家是很少写对话的,都是以叙述代对话。相应地,凡是对话性强的,戏剧性也就强。在现代作家中,我以为大概主要有两类,一类是复调的、对话性和戏剧性强的作家,一类是叙述的、抒情性和主体意味凸显的作家。您显然属于前者,只是在《红高粱家族》和有些作品中,也刻意凸显了主体的意志与声音。这是个叙事学的问题了。我们再把话题说回来,您是怎么养成了“戏剧本位”的写作习惯的?

莫 言:我想我所受到最早的民间文化的影响,第一是民间戏曲,第二是老百姓的口头讲述。民间或地方戏曲对我小说的结构有很多影响。它们处理时空是很讲究的,我们举一个最简单的二人转的例子:二人转的很多剧目原是山东过去的,东北人为什么喜欢用这种形式?因为东北天寒地冻,农忙时干活,漫长的农闲时候就得靠娱乐来度过。无法在室外演出,只能在室内,甚至大炕上演出,大炕上演出,演员多了转不开,只能是两个演员,来担任几个叙述层面的功能。一方面甲和乙,两个演员须像说相声一样互相调侃,辱骂斗嘴,来串述故事;另外两个又都分别扮演剧中的人物,你扮演张飞,我扮演刘备,或者你扮演潘金莲,我扮演西门庆,完全是靠一张嘴变来变去。他们两个一方面是作为演员在舞台上交流,同时是作为扮演的戏曲人物在舞台上交流,同时还得和剧场下面的观众交流。当潘金莲在唱“我坐在楼上看风景、心中郁闷”等等时,另一个演员本来是扮演西门庆,也会悄悄的对台下的观众说“你看这烂货要找事儿了”。他一下从舞台上跨入跟观众互动的角色。我觉得起码有这三个叙事层面。

这个我们就可以推及《红高粱》这部小说了。《红高粱》里面一方面我作为一个讲述者,作为一个舞台上的演员在讲故事,讲述历史上的人物,但这个历史上的人物仿佛我亲眼所见的,实际上是我在代替他们说话,我也可能经常跳出来站在墓碑前发感慨,‘我们是不肖子孙,如果我奶奶搞文学会把作家们踩出屎来……’,‘我奶奶是妇女解放的先驱,她要让蝈蝈出笼蝈蝈就出笼,她让鹿背上长梅花鹿背上就长梅花……’,叙事者在讲述故事的过程当中,不断地跳进跳出,这应该就是从戏曲舞台上所受的影响。

除了二人转,我们任何一种地方戏也都有类似角色,这种角色一般都是由跑龙套的小丑来担任的。比如《锦衣》中少爷的随从,少爷作诗,他就会对着观众说,“这小子还真有点歪才”,然后回头又与少爷交流。他就发挥了沟通观众和剧中人物关系的一个媒介,这种技术是从戏曲里面移植到小说里去的。总之,民间戏曲对小说的结构、对小说的叙事,都是可以借鉴的。

写话剧是在考验自己的才华

张清华:我很关心您的影响资源,有没有外国剧作家对您的影响,比如莎士比亚?

莫 言:外国的剧作家我接触就比较晚了。民间戏曲是小的时候,跟着哥哥、姐姐去看戏。话剧应该是到了上世纪八十年代。七十年代末我当兵到部队后,读的第一部话剧集是曹禺的。十几岁的时候读我大哥的初中课本《文学》(当时的中学课本分成《汉语》和《文学》),《文学》是各种作品的节选。里面有曹禺的《日出》、《雷雨》的片段。当兵后在黄县看到曹禺完整的戏剧集,《雷雨》、《日出》、《北京人》,心中慨叹:我终于找到你们了!后来还看到郭沫若的话剧《屈原》、《虎符》、《孔雀胆》等,《屈原》也是在《文学》课本上有的。

看莎士比亚就很晚了,先是看《莎士比亚戏曲故事集》,上世纪七十年代末翻译的一本书。后来我们单位图书馆处理旧书,搞了一套比较完整的《莎士比亚全集》。知道西方的话剧跟中国的话剧之间的渊源关系,看了莎士比亚的《李尔王》便知道了郭沫若的《屈原》的源头,其中的《雷电颂》,与李尔王在暴风雨里面呼天呛地,实际上还是有一脉相承的关系的。《雷雨》里面强烈的戏剧性的结构,也可以从莎士比亚的剧本里面找到源头。

话剧在中国的环境下从来就是跟革命联系在一起的。从“五四”开始,少年周恩来他们就开始演话剧,那时话剧跟青年、进步、革命紧密联系在一起,从文学革命到社会革命,话剧作为一个工具一直在发挥作用。军队里的文艺团体都十分重视话剧,沿袭话剧的革命传统。随着现在社会的变化,话剧虽然有衰落,但毕竟还有较为稳定的观众。尤其像北京人艺、国家话剧院这样一些演出团体,已经形成了独有的中国风格。特别是北京人艺,已基本脱出了西方话剧的影响。况且,西方的戏剧在莎士比亚之后也走了各种各样的实验道路。莎士比亚相当于小说界的托尔斯泰,这种高度成熟完美的话剧文类怎么能够超越它呢?现代主义者包括萨特的话剧,也有很现实主义的成分——萨特的话剧我读了以后就深受震撼,像《苍蝇》、《恭顺的妓女》、《肮脏的手》、《死无葬身之地》等,我认为他的话剧成就远远超出他的小说。有一年和大江健三郎先生谈到读过的萨特剧本,他如数家珍,他是学法国文学的。

超越前人是很难的。北京人艺以老舍先生为代表,走出了一条民族化的话剧道路,靠什么?靠的是语言,具有独特风味的北京腔调的语言,形成了人艺的鲜明风格,代表作当然就是《茶馆》了。

总体上我的戏剧风格还是偏重于受西方话剧影响的,还是浪漫主义占上风的。我也认为话剧是一个作家炫技的艺术品种,写大段的华彩的台词,感觉到也是在考验自己的才华,写好了自己也会感觉洋洋得意,当然浪漫主义的、华丽的,甚至是空洞的台词现在已不太合时宜了,或者说,它的写作难度也并不是特别大,真正的难度还是现实主义的、朴素的、妙不可言的、有弦外之音的台词,才真正见功力。

写打油诗算是慕古人之雅兴

张清华:再说说您的诗吧,早年写的那些打油诗,我觉得很有意思,在诙谐的、调侃和日常性的讲述中,有的甚至不无禅意。所谓“打油”其实是诙谐精神的体现,因此日常性和禅意是两个必备的元素;作为它之间的张力的,即是诙谐精神。通过诙谐实现其美感,通过禅意实现其境界,通过日常性完成其现实感和有效性。您的打油诗我认为总体上是具有这些元素的。

从打油诗到最近写的这些自由诗,我以为也有一个风格的一致性,就是诙谐。诙谐一方面是有自我调侃,有社会讽喻,同时也是在艺术上的一种现代性追求的体现,所以是您的这些诗的灵魂和生命所在。庄严的抒情不是说不能存在,但是单纯的和庄严的、浪漫主义式的抒情,在现今可能缺乏现代性的意味,或者说和现实之间的及物性的对接是不够的。但在您的诗里面,便通过诙谐而使诗意更加松驰,更加具有了现代意味,具有了讽喻性和自嘲的特点。另外还有一个,便是有很多“超现实”的因素,像《在高速公路遇见外星人》、《雨中漫步的猛虎》、《飞翔》等,包括您与帕慕克的对话中,里面也有超现实的东西,就是你的书像鸽子一样飞出去了,等等。总之这是我的个人感受,您在诗歌写作当中抱有哪些意图或者是追求,也跟读者说一说。

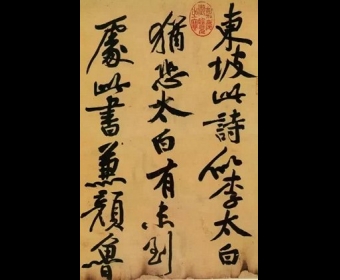

莫 言:首先是打油诗。写打油诗的时候没想到要发表,而我的打油诗多半是跟书法(准确说是用毛笔写字)联系到一起的,拿着毛笔写字,你老抄唐诗宋词也没意思,一边写一边想。诙谐是民间口头文学的一个重要特征,民间讲故事的人都能够把一个哪怕很沉痛的事情讲得很诙谐,会把故事幽默化,这是一种处理故事的民间方式,也是民间故事能够引人入胜的一个特征。把苦难幽默化,这是生活现实,是我的乡亲们的生活态度,即便是在文化大革命那样极端的社会环境中,诙谐、幽默也是存在的。算了,这些话就不说了。我写打油诗就是为让朋友觉得好玩,或者自得其乐,笔下也就很随便、很松驰,没想到发表,不去想那么多。但偶尔我的打油诗会被传到网上,带来很大的麻烦,会被做一些违背你原意的、甚至政治化的解读,我感到很无奈。诗无达诂,是大家都知道的道理,脖子后边留胡子——随辫(便)吧。

写打油诗的历史跟我练习书法的历史差不多同时的,截止到目前大概也写了几百首,有的有点意思,大多数是没什么意思。因为诗歌说到底更像是一个“抄来抄去的艺术”,很多句子你看都是似曾相识,描写风景的、描写离别的、描写情感的,都已被唐人、宋人写的烂熟了,当代人无论怎么写都难以达到古人那种水准,所以至少对我来讲,所谓旧体的诗,不论七言的还是五言的,只能走诙谐的、黑色幽默的、自我调侃的这个路线。当代确实也有成功的范例,就是聂绀弩,他的诗应该是当代典范,他不是那种故做深沉、洒狗血的老干体,凑够七言四句或者七言八句就斗胆冠以七绝、七律,我从来都不敢把自己这种诗冠以律诗之名,这点自知之明还是有的,甚至连打油诗我都不敢说,打油诗都不够,顶多算“打酱油诗”或者是“地沟油诗”。刚才我写毛笔字,顺手就写了一首“地沟油诗”:“士别三日刮目看,鸡毛借力可飞天。影迷崇拜李小龙,信徒祈求黄大仙。往昔赛莲倡脚小,如今削骨要脸尖。美丑变化寻常事,莫问西东与北南。”这诗有七律的基本格式,但平仄存在很多问题,所以只能称“地沟油诗”,过几天我准备下点功夫,学学律诗。

词,这个形式我就更不行了。第一,读的量少,要写的话就是照葫芦画瓢,多数人写《沁园春》,都以毛泽东的《长沙》和《雪》为蓝本,然后在其意韵的基础上写自己的东西。所谓“填词”,便是硬往里“填”,“凑”出来的,跟古人把形式烂熟于心中不一样,古人是写出来的,或者是脱口而出的,我们现在是硬凑的,怎么可能好?清末况周颐《蕙风词话》里说,句子很好,意思很好,但是不合律就很痛苦,怎么办?只能是不断的换来换去。有时候因为一个字改一句,改一句最后通篇全都改,有时候改来改去初稿一个字没剩,全都变了,但是在改的过程中没准又灵感突发。

所以我想,到了清朝,写词已不可能像宋人那样容易了。前人的杰作,就是后人的枷锁。我们当代人如果要用这种陈旧的形式写作,更不容易了。山东人——尤其我们高密人,是四声不分的,四声不分就区别不了平仄,这就很困难。还有入声字,那就更加困难。前一段我老家的那个小石桥坏掉了,这小石桥是明嘉靖年间修建,距今已经450多年,也是《红高粱》的外景地,在那打过仗,打过日本人。坏掉之后,市里面拨了几万块钱重修。修桥的时候从桥墩下面起出十来根老枣木,这枣木当年作为木桩支撑桥梁的时候,是经过防腐处理的,什么手段不知道,据说是“油炸”过的。在水下浸泡450多年,已变成黑色,像钢铁一样,在那扔着没人要,我就要了两根。枣木本身就很硬,用了切割大理石的钢锯才把它锯开,切开后我做了十几副镇纸,想写几个对联刻上去。我写了“支桥长奏洪波曲,伏案漫观汉唐书。”对联最基本的要求,上联最后一个字应该是仄声,下联最后一个字是平声。‘曲’仄,‘书’平,符合要求,但第六个字对不上。从字面上看很工整,但平仄有毛病。真正写出一幅好的对联要经过很长时间的推敲。有的词很好,但是平仄不对,这也是戴着镣铐跳舞。

话说回来,这是中国的传统。中国过去考验一个人有没有才华,就是能不能立刻对上一个对子,我们见到很多所谓的天才都是童年时期能出口妙对,师傅出一个天他对一个地,师傅出大海他对高山……现在这些东西虽然已经很陈旧了,但我们这种酸臭文人,偶尔还会有这么一点情结,有这么一种慕古人之雅兴。

张清华:有没有计划在不久的将来,出一本打油集或新诗集?

莫 言:我刚才说为什么要写新诗,目的就是要借此读新诗。坦率地说,原来很多新诗看两行我就感觉晕头转向,什么意思啊?后来我自己拿起笔来,我说写两首新诗试一试,通过自己写,我再读你们写的诗,便发现能读懂了,知道为什么要这样写,所以我写新诗,是为了读别人的诗。要成为一个好的欣赏者,最好首先成为一个创作者,一个写过小说的人读小说,肯定比从来没写过小说的人读的时候感受更丰富,写剧本、写诗歌都是如此。尤其是写诗,写现代诗,只有你写过,才能够更好地理解,读出什么叫好来。打油诗集,或者新诗集,都要先积累到足够的数量,然后精选一下,让你们这些专家看看,如果有点价值就出书,没有价值就算了。

川公网安备 51041102000034号

川公网安备 51041102000034号