让-保罗·萨特(1905年6月21日-1980年4月15日)是法国著名文学家、哲学家、社会活动者。他的一生波澜壮阔,曾参加反法西斯斗争,支持法国革命群众运动,挺身保护《人民事业报》,在侵朝战争、侵越战争、阿尔及利亚战争上,都曾发表正直的言论。与波伏娃的爱情也被人津津乐道。他是知识分子的典范,有学者将二十世纪看做萨特的世纪。

萨特逝世四十周年之际,我们回顾历史,发现萨特曾那样接近国人的灵魂,却又在下一个时代悄然退场。上世纪八十年代,在我国的知识青年群体中,曾经掀起过一波“萨特热”。萨特成为了一个时代的文化偶像。1982年,萨特曾被短暂批判,那时“萨特热”与当时流行的蛤蟆镜、喇叭裤并列为“三大精神污染”,足见影响之大。也有人说,“萨特热”是“80年代新一辈人的精神初恋”。

“萨特热”是如何兴起的?中国对于萨特的评价发生过哪些变化?1990年代“萨特热”为何退潮?当前时代,萨特已经过时了吗?

让-保罗·萨特

当萨特还没那么“热”

“萨特热”是中国1980年代新启蒙时期的独特文化现象,但中国对于萨特哲学文学作品的译介却是早已有之。

20世纪40年代初,中国正处于抗战期间,萨特作为“反法西斯”作家被引入中国。《墙》是我国选译的第一部萨特作品,当时的题目是《三个被处死的人》。1944年和1947年,艾芜和戴望舒又分别全文翻译了《墙》。这篇小说以西班牙反法西斯战争为背景,写了三个被俘的抵抗者临刑前的种种表现。这样的题材符合当时中国抗战的需求。学者通过对比选译本和全译本还发现,选译本中通过删减原文,将小说主角塑造成了一个为保护革命同志甘愿牺牲的革命英雄。这种选译无疑反映了当时中国抗战意识形态的需要。

新中国成立的前十七年里,由于萨特与苏共充满张力的关系,和他“走第三条路线”的主张,萨特的译介经历了由批判到肯定再到批判的过程。但即便是1952年到1956年萨特做共产党“同路人”的时期,也并未大量翻译萨特的著作。1956年,苏联将军队开进布达佩斯,萨特与苏联交恶,国内也重新开始批判萨特。1956年后直到“文化大革命”期间,学者对于萨特的译介主要发行于内部刊物上,是为了批判萨特提供的“反面材料”。如1965年翻译萨特的长篇小说《厌恶》以及两部短篇《墙》和《艾罗斯特拉特》时,就在后记中称萨特的作品实际上是“狼的哲学”。

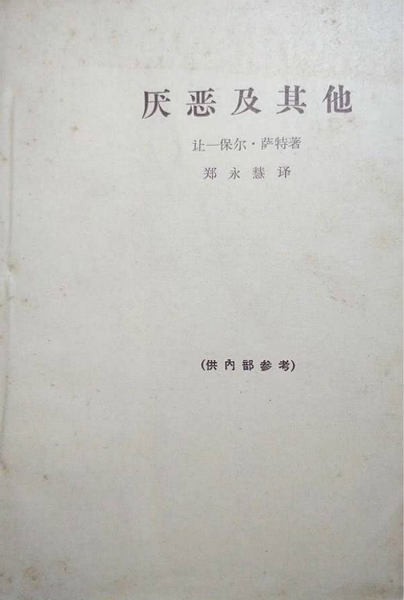

1965年出版,供内部参考的《厌恶及其他》

这些“内部刊物”,在红卫兵抄家时大量流落民间,一部分知识青年得以最早接触到了萨特的思想。这也促进了1980年代“萨特热”的出现。

“萨特热”:八十年代的孩子

改革开放后对于极“左”思潮的反思和批判,人道主义话语的强势回归,都反映出中国知识界进入了“重返五四”的新启蒙时期,“萨特热”正是这一历史时期的产物。

思想上的开放给引进西方思想提供了机遇。1980年代也是萨特的著作被大量翻译的年代,被誉为“中国萨特研究第一人”的柳鸣九先生在1978年全国外国文学研究工作规划会议上就专门谈到了萨特,当时他的目的是“冲破一些不合理、不切实际的极‘左’的条条框框”。1980年萨特逝世,《人民日报》称其为“中国人民的朋友”。1981年柳鸣九编选的《萨特研究》出版,产生了深远影响。这些都为“萨特热”的出现提供了条件。

深刻而广泛的思想解放,高校的重新招生,也给那个时代打下了希望与勤奋的烙印。许多老一辈的学者至今还会怀念1980年代的校园,在他们眼中,1980年代的校园充满了对知识的渴望,一本书往往要同学间轮流看。现任北京大学教授陈晓明也曾经用拜伦的《唐璜》和一大堆吃的从朋友那里交换到一本萨特的书。

北岛在《今天》创刊词上的致辞反映了那个时代人们的心情:“我们不能再等待了,等待就是倒退,因为历史已经前进了。”

那是一个历史重启的时代,也是一个彷徨不定的时代。萨特著作中对于人自由选择和主体性的强调,以及对于现代人焦虑、烦躁、无聊的存在境遇的描摹,如此恰到好处地契合了那个时代人们的希望与焦虑。“萨特热”的出现,是作为哲学家和文学家的萨特与时代的一次完美邂逅。

萨特哲学影响了那个时代的思想启蒙。李泽厚与刘再复等人的主体性学说中,就有萨特的影子。李泽厚自称他的思想有三个来源,“马克思、康德和中国传统”,但他也与萨特保持着若即若离的关系。一方面,李泽厚批评萨特哲学“盲目夸张个体主体性”,强调个人的主体性与人类的主体性不可分割;但另一方面,他对于人“为什么活”这个问题的重视,对于命运偶然性的解释,又很明显带有萨特的影子。刘再复对于文学主体性的探讨也深受萨特的影响,他的《论文学的主体性》一文便是在萨特哲学影响下写就的。

萨特的存在主义文学作品也影响了新时期的文学创作。新时期文学对于人的价值和尊严的高扬,对现代人的生存境遇的关注,个性解放的诉求,都带有萨特的烙印。有学者就新时期文学受到的萨特影响做过研究,认为刘震云、张炜等人创作中对于人与人关系异化的反映,对于个人孤独处境的描摹,都带有萨特存在主义的特点。

“萨特热”既是1980年代的孩子,又形成了一批受到萨特影响的知识青年。萨特的戏剧《肮脏的手》在上海演出时场场爆满,有人曾经回忆:“某一著名大剧院门前,人头攒动,萨特的名剧《肮脏的手》将要演最后一场。”萨特的哲学、文学著作的印行量都很大。“人是被判处为自由的”、“他人即地狱”、“存在先于本质”等萨特式名言,也一度风行。

然而,时代的孩子终究要与时代一同消逝。很快,“萨特热”就与1980年代一同成为历史的记忆了。

萨特过时了吗?

“萨特热”的退潮,是在1980年代末1990年代初。

“萨特热”退潮的原因很复杂。一方面,一些学者认为萨特的自由选择理论对青年有负面影响,因而对萨特进行批判,甚至到意识形态斗争的高度。此外,历史事件的发生及启蒙知识分子“启蒙共识”的破裂,也促成了“萨特热”的退潮。萨特与新启蒙的思想潮流有着密切的关联,1990年代学者对于“新启蒙”的反思,必然冲击着萨特作为“文化偶像”的地位。这一时期,文化保守主义的迅速上升和后现代主义、后结构主义等“后学”的兴起,新左派对于新启蒙时期的系统反思,都构成了对植根“西学”的启蒙现代性的深刻挑战,完成了对于西学和“萨特”的祛魅。

步入新世纪,文化工业的进一步壮大,新的文化偶像的诞生,也使得1980年代和萨特越来越像是沧桑岁月里的老人,迈着蹒跚的步伐,从青年人的精神世界中退却了。

1980年代也好、作为偶像的萨特也好,时过境迁,都应该迎来它们的谢幕,然而问题在于,这场谢幕迎来的究竟是超越还是堕落?这个问题或许很难回答。知识分子有时会有一种精神的思乡病,“而那过去了的,就会成为亲切的怀恋”,总在历史中寻求着属于他们的黄金时代。玫瑰色滤镜里的1980年代,或许也是如此。

萨特过时了吗?或许我们应该说,那样一种将萨特作为精神偶像崇拜的时期,终究也不尽然是完美的。无论是刚从巨大的痛苦中走出的1980年代,还是急切地寻求崭新道路的知识青年,或许都难免显得过于热切。然而,偶像的黄昏并不代表着思想的过时。萨特对于个人存在处境的揭示,仍然打动着当代每一个深感孤独、焦虑、烦闷的个体,他对于个人自由的高扬,也始终能够在我们感到无力、懦弱时,为我们带去安慰。他对于公共事务的积极介入,对于弱势民族地区的正直发声,他波澜壮阔的一生,也终究会作为勇敢的知识分子言传身教的典范,鼓舞着一代又一代青年人的心灵。萨特不必、也不应该离我们远去。求知精神、开放态度的消逝,终究是一件令人惋惜的事情。

这片土地上的人们挥手告别了1980年代,并非以一种反思的方式;我们曾经告别了萨特,却并没有变成更好的人。

参考书目

1.《萨特在中国的影响研究》,刘大涛,广西师范大学出版社,2012

2.《为什么要萨特》,柳鸣九,金城出版社,2012

3.《萨特与中国:新时期文学中“人”的存在探询》,吴格非,2004

4.《新启蒙知识档案》,贺桂梅,北京大学出版社,2010

来源:澎湃新闻

川公网安备 51041102000034号

川公网安备 51041102000034号