张何之,笔名草鱼,1988年12月生于江苏常熟,虞山派古琴传人,现居巴黎。法国高等社科院在读博士。诗作见《诗刊》《诗歌报月刊》,艺术品策展人,论著有《灵魂的骨骼》(华东师大出版社)、诗集《位置的国度》等。

温柔的暴力

——未亲历者的经验和写作

李建春

在《位置的国度:游荡与诠释——张何之访谈录》中,张何之与江雪的一段对话引起我浓厚的兴趣。张何之:“我觉得唯一的可能性,在极端的经验之后,写作是靠思想幸存下来的……我倾向于以思考为动因的写作,那么经验,经历,随之而来的一切都是可以处理和表达的,这种书写避免了一种假性的表象的丰富和内在的干枯,书写可以持续下去,越走越深。”关于极端经验、历史创伤,给幸存者有意义的礼物,是“思想”,幸存的写作者唯有靠“思想”,而不是“创伤、天赋、偶然的经验”,才避免了“假性的表象的丰富和内在的干枯”。那么幸存者的后代呢?苦难之后,未亲历苦难者还能够继承“思想”这份苦难的礼物吗?二代人的思想有何关联?张何之说:“我们大概面对的是不同的问题了,无法再用‘幸存’这个词,可相同的是,书写者必须从自己对自己的暴力,外界时代的暴力(这个暴力可能非常温柔)中存活下去,所谓存活,就是保存一个个体的,孤独的,不被信息的同质所淹没的声音。”书写者“自己对自己的暴力”:成长,或书写过程中的自我撕裂。外界时代的暴力:已不同于“极端经验”的软暴力,暴力文化的日常化,信息过剩加之于成长/书写者的无序状态,个体要在同质的信息丛林中披荆斩棘,找到自己异质的声音。前者是思想的成长过程,后者依靠思想的判断。思想何谓?就是个体的异质性。张何之说:“个人性就是可能性。”她不甚喜欢德国画家安塞姆·基弗前期的某些架上绘画,因这些作品中出现了一些“非常符号化的形象”,即基督教、北欧神话、纳粹和当代政治的符号。然而基弗的成名作恰好是从《四位一体》开始的对文化符号的运用,他的材料如铅、稻草、枯树等的运用也是与这些符号的意蕴密切相关的。张何之反对把文化符号直接用图像的方式形绘出来,在她眼里那是一种简化,没有完成从思想到绘画语言的转换——这是否就是“假性的表象的丰富和内在的干枯”?由此可见艺术家的思想,必须是语言的思想。而语言的思想是存在——成为个人,是否又意味着在拒绝同质化过程中不惜以自己对自己的暴力摒弃某些共同经验呢?

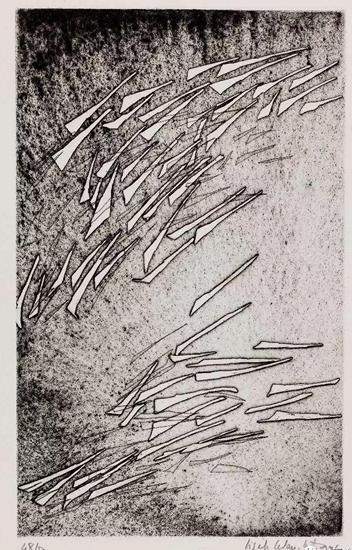

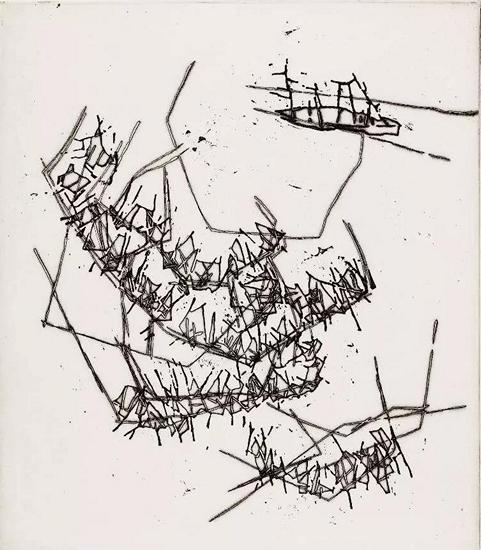

(法)吉赛尔·策兰版画作品(下同)

为解决这问题,美国批评家哈洛德·罗森伯格的理论值得参考。罗森伯格认为,个体现代主义代表了人类向未来进步的连续性。而它的敌人则是极端民族主义与集体主义。在罗森伯格看来,个体-大众的二元对立是现代社会的基本冲突。大众文化是一种所有人都有可能进入的意识模式:一旦他停止作为个体进行思考!而体验现实的唯一方法是个体的方法,个体有能力表达不止一个个体体验过的真实事件。罗森伯格称之为“共同情境”(common situations),以与大众文化给予人们的“共同经验”(common experences)相区别。罗森伯格认为抽象表现主义的产品是一个事件,而不是一件作品。因此,抽象表现主义者只需行动,以便打破与过去的关联。行动实施的媒介/材料已无关紧要,行动本身的性质才是重要的。(转引自乔纳森·费恩伯格《1940年以来的艺术》)张何之希望艺术家摆脱对具有“共同经验”嫌疑的符号的运用,而直接进入材料/语言化的表现,越过前期直接进入后期。她的阅读习惯也是这样,从后期开始,看一位艺术家是否能够“衰年变法”,再追溯他早年的作品。这是极致的、浸透了死亡意识的审美主义。把生活视为语言的存在。过着审美生活的人,也必然承受审美生活的苦痛。这是张何之迄今的写作呈现的一个主题。(在我自己的表述中,常用“共同经验”实指“共同情境”。因有另一位当代艺术的重要理论家、法国批评家居伊·德波的“情景主义国际”在汉语中的影响。)何之的第一组诗《寒食散》,就是从死亡、一种历史意识下的身体的觉醒开始的。

夜里,我有一只红色的

嘴唇不会熄灭;

黄昏,我有一枚镜子飞出窗外。

众多时间的叶片,

只留一线,猫眼,地平线,夜的尖,我侧身穿过。

登船了,爱的夜中,

我悄悄放火,烧退两岸。——张何之:《落玄发于颓肩》

她没有学徒期,语言直接成熟了。她的父亲、诗人张维出于对幸福的朴素理解,曾压制她的写作,希望她成为一名学者。但是,她的诗,已把她读的历史专业转化成“爱的夜”,并且,“悄悄放火”。“纵火焚夜/还不够/乃锻风/锤千千万万次/锤十亿夜于一寸之身”(《铸剑》)我不能确定黑夜意识是否就是女性觉醒的标记。前辈女诗人翟永明在她的成名作《女人》(组诗)的开头写道:“穿黑裙的女人夤夜而来/她秘密的一瞥使我精疲力竭”。《寒食散》(组诗)中的每一首写一位魏晋六朝名士,这些名士的风骨,用张何之的话说,呈现了“身体与思想的极大的逆差”,她却用女性身体经验轻易地理解了他们。在《桓玄·雪夜》中,她借篡位不成而身死的东晋桓玄之口写道:

可我宁是被风雪砍头的寒枝

父亲,你可见

光之外万里的黑暗

如积攒百年的夜色

年轻的女诗人冒着“被风雪砍头”的危险企图篡位为男人,与父亲并列。“积攒百年的夜色”,女性叛乱基地。这起点,纯粹身体的起点,“一次内部的倾听”,不足以表达生活的丰富性。她还要回到亲情等社会关系中,《回乡八条通》是她求学之年断续写下的诗小辑。《记奶奶》这首诗引起了我探究张维家生活的兴趣。

记奶奶

我记得屋子里的蓝色,记得蚊帐

夏日,记得梦中,一条橙色运河总是在我半醒时,你已下楼

用白天捡来的废纸生炉子

烟升起来又直又慢

一下子扩大了傍晚

我儿时的睡眠我记得你干涸的脸

好像一小颗飞溅的火星

就能把你点燃

天快黑了,我们躺在漂浮的方言里

你给我讲一个故事,我瞥见

血肉从身体退出

你变成影子的骨架

变成山海经里的山

竹林,寺庙

老方丈收留的云烟和钟声那些年,似乎

所有的大人都缺席

幼小和苍老显得那么相似

屋子很大,傍晚

运河在窗外

缓缓驶过

“用白天捡来的废纸生炉子”“干涸的脸”这些动人的细节。蚊帐,儿时的睡眠,运河,山海经的山,竹林,寺庙,老方丈……赋有江南特色的清嘉的记忆。关于诗中的这位中国妇女,她的父亲张维是这样写的:

她把逃亡还给1937年/把混乱和躲藏留在1948年/把恐惧和泪水还给1957年/把饥饿留在195919601961年/到了1967年 她已把不幸当成家常便饭/背井离乡 带了三个儿女/一个打倒了又被踩上一只脚的丈夫/活过了1976年的人 其实已经无谓死亡

……

母亲逝世于2011年/母亲离开人世时/嘴里含着糖/她想把苦难还给大地——张维:《母亲的编年》

对同一位亲人,两代人的记忆、视角完全不同。这证明了父女两代诗人有“共同情境”而无“共同经验”?不。罗森伯格的理论太窄,不能解释张维的诗。张维的诗甚至不需要进入情境,而就是“母亲的编年”,不必经过写作者个人存在感的镜子折射。张何之回忆她的童年:“那些年,似乎/所有的大人都缺席/幼小和苍老显得那么相似”,这是她自己一代人的共同经验。控诉。读来令人黯然。张维夫妇忙什么去了把孩子交给老人?他忙文化,南来北往;忙写作,忙生意。

尽管时光短促 却成永恒的故乡/我做了十年的药剂师/在一本书里做过三年搬运工/并把自己当了主人/我又为这个时代的欲望建造房屋/把土地炒得越来越烫

——张维:《朗诵:五十述怀》

在“解放的喜悦”中,张维找到了“永恒的故乡”,多么令人兴奋的当代。可是,在他的后院,他的尚未发财的家中,有一位老奶奶仍然葆有一个古老中国的经验,并在某种意义上传给孙女。而这恰好是张维生活和写作观的优越之处。他并不完全是“语言的存在”,这个存在主义的弱点反而给生活留下必要的空白,让家庭成为可续的,有后的。塞尚之后的现代绘画,压平灭点,拒绝远方,一切成了语言的结构。从这个角度看,马塞尔·杜尚提出“生活就是艺术”,又何尝不是对塞尚及现代艺术的反叛?这实际上是反对“艺术就是生活”。对彻底的语言化是要警惕的。

《寒食散》辑是天才的开篇之作,首首都好,因有专业背景和主题单一的缘故。《回乡八条通》和《明日荒山》二辑进入关系伦理,竟重新成为年轻诗人的习作。涉及的问题不再是语言与身体而是与他人的关系,当参考伦理尺度评价作品的质量。我意是说如果不以爱、感恩为源头,过分强调个人存在感受并以此衡量人际的诗,都不算成功。比如《雨——绝交诗》,错误地援引《与山巨源绝交书》的前例,公然把一种冷漠写入诗(嵇康的主题恰恰相反)。《给父亲》这首诗也让我不适。把我印象中除了身体不便,其他各方面都生龙活虎的诗人张维写得像风烛残年一样,物化了。《桥》却是难得的实验,把民俗文化纳入个人存在,并在语言上有诸多的尝试。此诗活泼可爱热闹,像皮影戏的效果。《明日荒山》辑中,《拟一场对话:保罗·策兰与吉赛尔·策兰的对话》是关键的一跃,从此成为合格的诗人。正如此辑的最后一行所写:“书写之夜,你开始战栗,因为有了空间。”何之的写作以后就有“空间”了,她找到了自己的方位,不再是女性之夜的、封闭失措的身体。

《虚拟一场对话》这首诗以星号分为两部分,值得注意的是,前面是吉赛尔·策兰,后面才是保罗·策兰的声音。关于这位著名诗人的艺术家妻子,张何之是这样写的:“无论是在现实生活还是在作品中,吉赛尔与策兰之间都不存在任何附属关系。两人的创作不可以被简单地概括为‘谁启发了谁’。在两人有限的合作作品中,我们看到版画与诗歌之互文,这是文学语言与图像语言之间的互译。”“作为诗人的妻子,一个女艺术家该以何种方式与这样一位诗人共存?她希望靠近诗歌,靠近策兰,同时又保持警惕,不愿被对方吞噬……吉赛尔选择了版画,选择了抽象……她敏锐地感到,只有图形的碎片才能在策兰诗歌的语言碎片/精神碎片冲击下,劫后余生、再生、丛生出边缘的锋利与刺痛,对她来说,艺术创作既是共生,又是对抗。”(张何之:《谈吉赛尔版画》)

一双手,如何接纳你?

如何捧雪而不惊动山?

如何潜入风,自幽深处,趁夜

偷取呼吸?

为何说是双手接纳你,“捧雪而不惊动山?”保罗·策兰作为奥斯维辛的幸存者,他的父母死于纳粹的种族灭绝计划,策兰的诗,是在“奥斯维辛之后,诗如何可能”的不可能的诗。吉赛尔是法国人,父亲是巴黎莱特朗奇伯爵,家庭条件优越,并没有苦难的阴影,她24岁认识策兰,后在家人的反对下与策兰结婚。吉赛尔于1963-64年与丈夫合作创作册页《呼吸结晶》(诗是保罗的,版画是吉赛尔的,由保罗拟题)。以后二人常合作,直到保罗·策兰逝世。这就回到前述我感兴趣的问题:作为并无切身苦难经历的“未亲历者”,或者说作为“幸存者”的后代,如何与劫后余生的父辈共呼吸?如何在后革命的温柔暴力中写作,如何在市场主义和网络时代写作?张何之用想象的吉赛尔·策兰的声音回答了:她要用她的爱,接纳一个经历了苦难的位格而不是记忆。她在访谈中用十字架上的耶稣的形象比拟苦难经验的不可深入(这也是黑夜)。仰望十字架的人正是通过基督的人性抵达他的神性。如此接纳他作为圣子的位格。那么这共呼吸的方式也就显明了:能共的,是二个人(二人成仁),未亲历者只需要与幸存者并存于一个空间就行了。捧雪而不惊动山。山,因苦难而高的缘故被雪覆盖。作为诗人/艺术家,她不能惊动他人的记忆,但可以“偷取”共同空间的呼吸,使山之雪成为自己的。她甚至可能就是这风,这呼吸,在山顶积雪。

“剩下的只有等待/指尖,十枚眼睛全数睁开”,如此充满灵性地工作。“那伴随我们的/尚未成为时间的/时间”,在一种历史见证之上与风相遇质变为雪,一种“安宁”的非时间,未来。(“她终其一生追求安宁,通过作品,她触及并超越了这一安宁。”《谈吉赛尔版画》)“更多更大的空白,只剩空间/这最大的谜”,共存是如此神秘。“而晶体,想要重回岩石/矿物,粉末,硅/线条,想要回到树/回到不静止/那穿过风的手/已变得轻盈,激烈/狂怒”,艺术家通过与他人共呼吸获得的抽象形式,一旦返回生活本身,就能展现它轻盈、激烈而狂怒的面目,这抽象形式,虽不涉及苦难,却是包含了苦难密码的晶体。

《虚拟一场对话》的第二部分,“保罗·策兰”对妻子的回应。张何之在《满手时间:诗与版画对话之微型展置》中,将“二人”的声音混在一起,用二种字体交错印在墙上。

你的手,一双飘逸的手

我走你手上的路,走夜路

我从你身上取词,向你诉说我自己

那空白在我们之间,飘逸的寂静的

好客的空白

女艺术家的这双手,因独立、自在而飘逸;因捧起了同呼吸的结晶,反过来成为苦难书写必然的形式。“走夜路”,幸存者在女性的黑夜得到安慰,“蚀/天酸与地酸,淌到一块了”。“那空白在我们之间”,张维曾这样论及“留白的空性”:“中国画的留白,是中国人处理事物的差异性的一种方式,尤其是近代以来个人的觉醒,彼此碰撞、撕扯,以至于破碎,这也是现代性的发端和征兆。留白,相互退让,彼此留出空间,既能各自充分生长,又在其中生出情愫,生出爱惜,生出空明之境!”(张维:《为什么提出“新人文画”?》)保罗·策兰本人曾解释他的诗的抽象性怎样受妻子影响:“我必须得说,正是受到版画这一艺术之智慧的影响,主要是法国派……这种艺术本身就是抽象的,非造型的……其中有一种绝妙的余白让人去品尝,去猜测,而且能够很好地受理性所控制。”张何之认为:“不论在策兰还是吉赛尔的作品中,都有一种‘保留’,一种‘复杂性’和‘返回’,它们保证了作品本身不被穷尽……或许,我们永远无法描述空白,而只能不停地摩擦那包围在空白周围的一切,这时,空白即是源头,无法用语言抵达的空处,却源源流出表述,乃是吉赛尔和策兰共同的起点。”(张何之:《续谈吉赛尔版画:生命的形式-晶体》)

不可思议的夏季之冰

光明正扩大

在真正的呼吸到来之前

你双手偷听到的

一个词,以它全部的青绿

更新,繁殖。

跟着它走吧

走入狂乱疾书之夜

走入眼眉倾圮之大洪水

走到另一个人

走进他的反光里

“不可思议的夏季之冰”,山顶的积雪,结晶。“光明正扩大”,幸存者和未亲历者在仁(二人)中所体验的。“真正的呼吸”,何之似乎认为此世的爱只是某种终极之爱的预表?抑或是感到艺术活动有自身的局限性呢?或许还需要把爱的呼吸提升到道家的“气息”“胎息”而长生?张维在《气息:生命及相遇的秘密 》一文中写道:“艺术作品的‘气息’,是……艺术品独自的生命呼吸,艺术家个人在与不在场,我们都能感知,这也是我们所说的‘永恒’的秘密来源。……她(注意张维用‘她’而不是‘它’)不仅是一种个人通过口鼻的呼吸,还加入了天地的造化,一种胎儿羊水中的呼吸,心的呼吸,上面一个自,鼻的象形,下面一个心,胎息,来自母亲的心跳和天地的潮汐,这是伟大汉字造就‘气息’一词的本源……她在天地运化中,在心源中,在母亲的永恒的诞生中。从呼吸到气息就是一件艺术品生命的诞生,也是永恒存在的在场,是今日此时所有相遇的内在秘密。”

诗人/艺术家在某些幸运的时刻能“偷听到”这伟大生命体的语言,从而完成从呼吸到气息的跃迁,以“一种胎儿在羊水中的呼吸”,加入天地运化,“以它全部的青绿/更新,繁殖。”

《满手时间:诗与版画对话之微型展置》之后,何之找到了自己作为诗人/艺术家的角色和空间,“开始战栗”。之后,相继进入《位置的国度》和《小自然史》的成熟写作。《位置的国度》辑中较有份量的一首《隐匿的道路》,是为同名电影撰写的一个文本,与她作为策展人虚拟的策兰夫妇的对话类似。当她进入一个活动、或某种合作,在“共同空间”中,似乎总能够出人意料地呼吸,结晶。

《小自然史》是何之迄今最重要的作品,小长诗,以十八世纪法国博物学家、《自然史》的作者布丰对鸟类的研究为线索,“重构飞行”。这首诗的内涵丰富,已越出本文的论题。值得注意的是,关于“呼吸”,何之似乎已提出另一个观点,与张维神秘的“胎息”拉开距离。

“之一 布丰图书馆”提到“不再折返故乡”和“重生”的问题。“之二 玻璃心房”考虑“没有树干运送营养,便委身于水,岩石或树木之上,扩张攀升,以刺,针,钩,叉攀附。”“之三 鸟”:

以骨骼内的气囊代替肺泡,每一次呼吸,两次换气。

飞翔,换气,以骨骼呼吸——

我的沙囊里满是七月的谷子。

鼓翅而行,在天幕下,在雨中,收获时节耕地上,休息,休憩——

重构飞行。

我展翅,以天空救亡自己。

“之四 布丰”在博物学与启蒙之光的交叉点上,解剖鸟类的躯体,翻出心脏和鸟骨研究“飞翔与风的关系”,从而使飞翔达到“词语的极限”。这暗示了呼吸、气息、抽象等,必须包含精密的研究和理性的认知,需要一种科学方法才能重构中国艺术的境界。这也是新人文画的课题。

“之五 会饮”很有意味:“山的另一边,你我正坐在山脚饮酒,一饮就是数日,直到天花乱坠……饮得冬夏交替,蓬盖相遮,不见天日。……突然,你抖开遍体血肉,抽出最轻的材质……缩双足于腹下,临风欲飞。那是怎样的一幕,怎样的一秒?而我,则永恒止于这一秒,止于身体和语言所能抵达的极限。”张维在《朗诵:五十述怀》的末尾写道:“我剩下的几个朋友个个都是珍珠/将被未来的时代秘密收藏/但此刻 陈年的‘梅兰香’/已经打开 她的幽香已发出邀请/虞山顶上 蓝天好像一张宴席/我们坐拥万里江山……”父女俩的好酒趋向是一致的。张维喝到四顾自雄。何之天花乱坠之后,析骨,而飞。或像佛经中的迦楼罗鸟,上下翻飞七次,飞往金刚山,毒性发作,全身焚烧殆尽,只剩一颗纯青琉璃心。为何有这样的解析,这样的悲剧情怀。她终究是酒量小了。

己亥腊月2020.1.15,江夏

川公网安备 51041102000034号

川公网安备 51041102000034号