诗人与时代保持距离的必要性

——当代诗人雨田访谈

时间:2016年6月9日下午

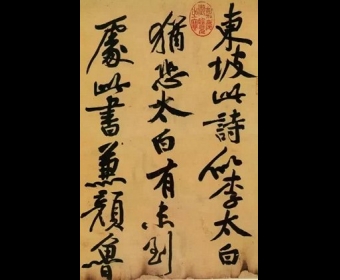

地点:绵阳李杜祠

张修林:青年诗歌评论家

雨田:当代诗人

雨田,当代诗人。1956年生于四川绵阳,中学毕业后到军队服兵役。1972年开始诗歌创作,1985年创办净地青年诗社,主编《净地》诗报。20世纪80年代以后,以其独立的意义写作成为巴蜀现代诗群中的重要诗人。1992年加盟非非主义,为后非非写作代表诗人之一。已出诗集《秋天里的独白》、《最后的花朵与纯洁的诗》、《雪地中的回忆》、《雨田长诗选集》、《乌鸦帝国》、《纪念:乌鸦与雪》等。诗作入选国内外200多种选本,部分诗作译成多国文字。曾获台湾创世纪40年诗歌奖,刘丽安诗歌奖、四川文学奖等,代表作品有《麦地》(长诗)、《国家的阴影》(组诗)等。现为沙汀文学艺术院常务副院长、西南科技大学文学与艺术学院客座副教授、四川绵阳师范学院副教授、四川省绵阳市作家协会副主席,现居四川绵阳。

张修林:雨田兄你好,我们今天来一个关于诗歌的访谈,我访你谈。我随便访,你认真谈;我大胆问,你谨慎答。这些年来关于诗歌的访谈,我们看到的,其实已经够多了,我想知道你对此有什么印象或者看法?

雨田:我两兄弟是老哥们,在新诗百年谈关于诗歌的话题这本身就是一件很有意义的事。两个把诗歌当成信仰的人,不谈诗歌那谈什么呢?什么是好诗,什么是不好的诗没有固定的标准。热爱诗歌几十年了,但我个人觉得好诗除了语言、意象独特外,还有重要的一点就是揭示诗人自己自由、独立的生命体验与精神。现在的访谈的确太多,要见到一篇有深度的关于诗歌的访谈确实太难。我觉得这不是什么政治、社会的环境怎样怎样的,而是我们诗人的思考或思想能力出了问题。

张修林:刚才你谈了对诗歌访谈的一些看法,我在想,我们的这次访谈会落入俗套吗?会有什么不同的意义吗?不知道你对我们的这次访谈,有什么样的想法或者期待?

雨田:当下诗歌的生态,我们作为诗歌的坚守者如何正确地看诗这些年诗歌的边缘化,这就是你我在写作、思考中必须要面对的问题。诗歌的边缘化,本身就是常态。这么多年,我知道诗人们的心态难以捉摸,要么有的过于自卑,要么有的过于自负,而能以一种冷静的心态去反思写作的诗人的确不多。很多诗人爱走极端,要么热衷于炫耀知识的堆砌,或钟爱情感的宣泄。怎样让想象力和思想性对接,怎样让现实性与历史感相结合,这些东西才是值得诗人去思考的。我不知道这次访谈的效果会怎样,但我始终相信这点,无论你是写诗歌,小说或散文,没有尊严的写作,你的作品再多都不会让人产生敬意的,尊严的写作是诗人的本性。

张修林:我们还是先从诗歌与个体的关系方面谈起吧。你从年轻时就开始写诗,持续写到60岁的今天,诗歌怎样影响了你的人生格局?你自己创造了一个怎样的诗歌世界?

雨田:我是七十年代初自卑地怀着悲伤开始写诗的,真正进行反思是在八十年代出现以北岛为代表的一批诗人前一、二年期间,主要是对刚刚过去的历史的控诉与反思,几乎与变幻后的时代一起站在某个制高点,缓慢地在诗歌里复活。也许是在刚刚经历过的苦难的刺激下,我的《雪日》、《黑风流浪者》等作品便有了历史的厚重感,对准时代的灾难和痛苦进行反思和思想上的反抗。诗歌对我的影响就是在物质横溢、毫无精神追求的时代,我作为人的品质与作为诗人的骨气没有改变。我是一个悲剧性十足的人,母亲生下我时就挨饿,该上学时无书可读,少年时代偷着看文学作品、朗诵外国诗歌遭批判……。也许我是悲剧性人物的原因,我的许多诗歌有着浓烈的苦难和悲剧性的色彩。包括最近《作品》刊载我1988年底写的长诗《麦地》手稿,也能说明这一切。

张修林:你的这个诗歌世界,对我们这个社会的其他生命个体,有什么意义吗?对整个世界的其他生命个体,又有什么意义呢?

雨田:悲剧性浓烈的诗歌可以刺激人们的神经,优秀的诗人应该是这个社会的良知。现在回过头来看,你会发现当下诗歌写作上出现的许多问题,比如写作思想匮乏,比如盲目的追求新奇甚至炒作,似乎都跟这个特定的时代有关,功利、浮躁的现象,其实就是背离诗歌的本质。我的诗歌世界是世界诗歌的一棵小草或一滴水,其意义在于我的诗歌所表达情感是真实的,是我思想和精神的呈现,其他人是无法代替的。

张修林:不知道你想过没有,若干年后,如果有人读到你的诗歌,他会有什么反应和感觉?你的这个诗歌世界,对他们的意义何在?

雨田:这个问题我没有想过。真正的诗人应该有历史感和使命感,这也是我几十年坚持诗歌写作的一贯主张。不过,我要给你说句实话,只要人类有汉语诗歌存在,我的诗歌就会有生命的价值和存在的意义。你也知道,我的不少作品里有我对我们这个民族和国家体制的担忧,因为无情的现实给我们留下的疼痛太多了。

张修林:那从人类历史的角度看,人们创造的诗歌世界,对后代的生命个体,会有什么样普遍的意义呢?

雨田:我十多年前接受媒体记者采访时说过这样的话:一个国家或一个地方能留下来的不是高楼大厦,也不是经济增长率,而是这个国家、地方的文化,从古到今,中国都是诗歌大国,我相信我们的诗歌会对后代的生命产生较为深远的影响。无论是从人类历史的角度看,还是从文化发展的角度看,这都有着非常重要的远大意义。这不是别的什么,好的、有生命力的诗歌本身就记录了历史的。

张修林:人们常说,我们生活在一个独一无二的、比魔幻还魔幻的时代。这样的时代,应该能涌现出非常多的伟大诗人。为什么我们却连一个稍微伟大一点儿的诗人,也看不到呢?

雨田:无论如何,在我看来,中国诗歌都是在往好的方面发展。一个时代要出现伟大的诗人谈何容易,前面我已说过,诗坛的问题很多,诗人追求功利,浮躁。要改变这种格局,必须清除政治、历史和文化等方面的负载,让意义上的诗人去写自己特殊的、独立的自由的生命状态,写现实里个人不得不经受苦难的疼痛的命运。你我都明白,诗歌是语言的精华,是情感的艺术,她的功能就是有感而发,只有写出打动自己的诗歌,才可能去打动别人。许多写诗的人都清楚这点,但就是在这个比魔幻还魔幻的时代,功利的,浮躁的写作与诗歌的本质相对抗,其实这是诗歌生态失调的现象。说重一点,就是诗人自己在摧毁诗歌的堡垒,扼杀其诗人的精神生命,你说在这样生态的环境里还能涌现出伟大的诗人吗?这里我要强调的是,无论是什么样的时代,真正的诗人只有与现实社会保持适当的距离,有时甚至不乏以旁观者的心态切入,准确地抓住时代的脉搏,让我们的写作远离功利,远离浮躁,把接地气落实到实处,用诗歌的灵魂发出独特的声音。

张修林:把文学分为体制和民间,把诗歌分为体制诗歌和民间诗歌,已经有很多年了。体制文学和体制诗歌模式,是从苏联传过来的,从人类的历史和现在来看,其非常特殊。你认为体制诗歌,对整个社会,而不是对体制而言,有意义吗?有什么意义呢?

雨田:对于一个真正的诗人来说,什么体制,什么民间,我觉得这些都不重要,无论你是体制或民间,关键是你的写作是否保持精神的独立。在诗歌界几十年,结识过许多形形色色的诗人。这些诗人中,有的紧跟形势,直接拥抱时代,希望能与时代彻底融为一体,这样近距离的接触,你说能写出有思想深度,有精神高度的作品吗?与时代同行,这当然必要,但我们不能完全跟在时代后面走,时代需要什么,我们就以迎合的心态来写什么,这样只会丧失我们的写作立场。我认为真正的诗人是精神独立的坚守者,他的写作应该回到内心,必须与时代保持一定的距离,在必要时甚至可以与时代脱节,或者反抗所处的时代,和时代对决,这样才有可让自己更清醒地认知时代,把握现实,超越自我。这些年来,我在很多诗人的作品里,经常读到不痛不痒的抒情,读到滑稽无聊的叙事,整体上充斥着一种文字游戏和麻木感,他们看似也在表达自我或倾诉内心,但认真分析起来,你会觉得其作品显得太假大空。对整个社会而言,有生命力的诗歌能惊醒世人,促使社会的进步。

张修林:现在的体制文学刊物,已经没有多少人自愿订阅了,很多刊物的印数也就几百册,基本上用于体制内强制性订阅和互相交换,诗刊更是如此。为什么体制诗歌会如此急剧边缘化?花费了纳税人那么多钱养起来的文学和诗歌的官员和编辑,为什么这样虚弱、不堪一击?

雨田:你说的体制文学刊物自愿订阅,每期印数几百册的文学刊物当然有,但只是少数。由于网络,微信等新载体的出现,对文学刊物的冲击很大,很多人不去读纸制刊物,这也是事实。如何正确看诗歌的边缘化,这才是作为诗人在写作中首先需要面对的问题。诗歌的边缘化本身就是常态。作为诗人,我们还是应该在保持良好创作心态的同时,反思我们的写作本身到底存在哪些问题。只有不断的反思与内省,我们才可能找到解决困难的办法,找到突破障碍的出路。当下诗歌的边缘化,这种原因也是存在的:诗歌刊物大量涌现,各种奖项繁多,表面上看似一片欣欣向荣景象,实际上诗坛困惑重重。当然,我们一些文学,诗歌刊物的主编、编辑的确也存在这样的问题:立文学江湖山头,拉诗歌小圈子等等……。我说,这样搞下去诗坛不虚弱才怪呢。

张修林:对于我们这两代,甚至几代诗人而言,未来的诗歌史,是体制诗歌史还是民间诗歌史?或者说,未来的人,会怎样认识和评价现在的体制诗歌和民间诗歌?

雨田:这个诗歌史看谁来写,这个很重要。如果体制人来写肯定就是体制诗歌史,民间人来写肯定就是民间诗歌史。十多年前,我和70后诗人白鹤林、范倍有个对话,当时我就说好诗在民间嘛。现在有不少体制诗人,因为著作等身,频频获奖,声誉日显,继尔幻想成为大师或靠近大师,那种优越感,让他们的写作表现为是成功者,其实他们的写作没有深入内心,在现实面前是非常脆弱的。民间诗人还要修炼,才有可能写出能经得起时间、历史检验的作品。不然,怎么对得起未来和未来的人呢?

张修林:我们知道,每个时代、时期或者说朝代的诗歌,其特征,总是不同的。你对1949年以来的中国诗歌,有什么看法?它有什么样的区别于历史的一些特征?

雨田:应该这样跟你说,1949年以后17年里中国大陆几乎没有什么好的诗歌,那时的大陆只能有一种声音,这些你是懂得的。不过台湾出现一批优秀的诗人,如洛夫、商禽、痖弦、罗门、张默等都写不少的好诗。那个时期,大陆能写出好诗的诗人都成了右派、专政对象,而台湾人的艺术境界和精神尺度更为自由一些。

张修林:为什么导致了这样的一些不一样的特征?你觉得其深层次因素有哪些?

雨田:由于某种原因的存在,大陆当时的诗歌是模式化的,准确的说是非诗的文字垃圾。而台湾诗人的诗歌更多的是来自他们的内心,当然也包括他们各有自的乡愁。我觉得其深层次的因素还是两岸对文化的认知度不一样,当时,大陆到处都在破坏文化,而台湾却在传承、巩固文化。

张修林:这些深层次因素,对诗歌造成了如此巨大的影响,那对中国人的精神世界呢,产生了怎样的影响?

雨田:用两个字来形容:迷茫。就是让许多人在大事大非面前分辨不清,失去判断的能力。

张修林:你对中国的诗歌,后面几年,或者二十年,有什么预测或展望吗?

雨田:这个不球好预测的,也难展望,但我还是要说,在这个龙蛇混杂的现实社会,诗人与时代应该保持距离,保持距离的必要性值得我们去深思,只有这样才会更适合当下诗歌发展的环境。但无论如何,作为诗人你必须要坚守自己的写作立场,否则你就不是一个意义上的诗人,而只是一个写诗的人。

川公网安备 51041102000034号

川公网安备 51041102000034号