弗里德里希·威廉·尼采(1844年10月15日-1900年8月25日)

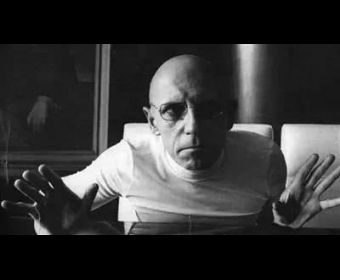

米歇尔·福柯(1926年10月15日-1984年6月25日)

01.

重遇尼采:一次“哲学的震动”

1953年8月,福柯离开巴黎去意大利度假。在此之前的几个月是充满纷扰的。在《等待戈多》的激励下,他以新的热情重新投入工作。他深入研究了瑞士精神病学家路德维希·宾斯万格,那是一个弗洛伊德派兼海德格尔信徒。他和作曲家让·巴拉凯(Jean Barraqué)的风流韵事也正方兴未艾。他还前所未有过地卷入了巴黎先锋派艺术界的活动。

当时正值“新小说”时代,正值“荒诞派戏剧”的盛期,也是人们积极进行新音乐探索的时期。然而,任何小说、戏剧和新音乐都没能抓住福柯的心,倒是一部80年前出版的论文集——弗里德里希·尼采的《不合时宜的沉思》(Unzeitgem?βe Betrachtungen),深深地迷住了他。

多年之后,和他一起在那个夏天去意大利游玩的莫里斯·班盖(Maurice Pinquet,他的一位朋友,也是他在高师的同事)回忆了当时的情景。他曾看着福柯“在西维塔维齐亚海滨的阳光下阅读”,深陷在尼采的那本书里不能自拔。福柯那如饥似渴的兴趣令班盖惊诧:“倘若他不时在解说黑格尔或胡塞尔的话,我就会觉得这更符合我心目中的哲学家形象了:没有带刺的概念,哪来的哲学。”

在当时许多人的心目中,尼采仍是不清不白的,因为纳粹曾利用过他诸如“权力意志”和“超人”之类的观点。尽管如此,福柯仍为尼采的书而着迷。“我们很少有时间读书,”班盖回忆道,“那里可游览的地方太多,简直忙不过来。但稍一得闲,哪怕只有半个小时,不管是在海边沙滩上,还是在咖啡馆的平台上,他都会打开这本书(那是法德对照的读本),继续他的阅读。”

班盖的回忆表明,他的朋友的学习时代正式结束于他这次对尼采的研究。福柯自己也在不止一次的会谈中谈到这一点。当然,像所有优秀的高师学生一样,他实际上多年前就读过尼采。但在那个夏天,他突然觉得尼采那些他已熟知的思想变得新鲜了。福柯回忆道:这次读尼采使我感到了一种“哲学的震动”。他在1982年的一次谈话中解释说:“尼采是一种启示,我以巨大的热情研读了他,并与我的生活实现了决裂……我曾有一种上了圈套的感觉。透过尼采,我变得对生活中的一切都感到陌生了。”

在他1961年发表的《疯癫与文明》一书的序言中,福柯概括地介绍了他为自己规划的毕生事业,其中鲜明地折射出尼采在他的成长时期对他产生的深刻影响。他简略地指出:他的目标将是“以悲剧因素的恒常结构去对抗历史辩证法”。为此需要进行多方面的“探究”——当然,首先是探究癫狂,将来还要继续写书探究梦和“性禁忌”以及“欲望的快乐世界”。但所有这些探究,——他强调说,他都将“sous le soleil de la grande recherché nietzchéene”(在伟大的尼采式探求的太阳照耀下)去进行。

多么难解的箴言,多么神秘的顿悟!福柯的“伟大的尼采式探求”究竟意味着什么?而且,为什么是尼采,尤其是写《不合时宜的沉思》的尼采,在1953年8月西维塔维齐亚的阳光下对他产生如此重大的影响?

02.

叔本华-尼采-福柯:人如何成为自己

令福柯着迷的那本书,从很多方面来看,都是尼采自己在为弄清他是谁,人还会变成什么而苦苦思索时留下的一种直接副产品。收在《不合时宜的沉思》一书中的四篇论文是在1873—1876年间写就的,即是说,在他那部处女作《悲剧的诞生》(Die Geburt der Trag?die aus dem Geiste der Musik)遇冷之后。

尼采这本书初版于1872年。书中,这位早慧的德国古典主义者(他27岁就当上了巴塞尔大学教授)提出了一个大胆的新悲剧理论。照尼采的看法,“悲剧因素的恒常结构”使两个无时间的倾向互相对抗:一种是阿波罗式欲按比例正确宜人的形式塑造世界的倾向,另一种则是狄俄尼索斯式(Dionysian)欲粉碎这种形式,欲猛烈突破意识与无意识、理性与非理性之间界限的倾向。《悲剧的诞生》有一些著名的仰慕者[理查德·瓦格纳(Richard Wagner)就是其中之一],但他们都是学术界的门外汉。

该书问世时,尼采的古典主义道友们纷纷指摘其学识,奚落其历史论点,而全然无视其挑战性的新世界观。年轻教授下一个冬季在巴塞尔大学开设的研讨班也随之土崩瓦解。在一系列身体上的麻烦(胃功能失调、严重近视、神经紊乱等)的折磨下,尼采感到愈来愈孤独,对于他将向哪里去,将把自己变成什么样的人,感到从未有过的彷徨。

“自由人的使命就是为己而活,不去顾及他人,”他在自己这个时期的一个笔记本上写道,“大多数人显然是偶然地来到这个世界上的,在他们身上看不到什么特别的必然性。”由于总想顺应他人的期望,“人们表现出一种可怜的谦逊。……如果每个人都能在其他人身上找到他自己的目标,则谁也不可能有自己的存在宗旨”。

《不合时宜的沉思》中的文章,无不以各种各样的方式表达着尼采寻找他自己的目的、自己的“特别必然性”的努力。他后来解释道,《不合时宜的沉思》提出了“关于我的未来……我的内心深处的历史,我的变化趋势的一种看法”。其中最首要的,是那篇题为“教育家叔本华”的文章,它阐明了已成为尼采自己终生寻求的目标的内在逻辑,这一目标即,理解[如《瞧,这个人》 (Ecce Homo)著名的副标题所说的]“人如何成其所是”(How one becomes what one is)。

福柯的个人图书室里就藏有那本标满阅读记号的《不合时宜的沉思》。由此看来,他显然是被这一具有诡辩色彩的使命打动了。在“教育家叔本华”一文中,福柯标出了尼采的一段关键性的话:“对于人必须破解的那个谜,人只能在存在中,在作为他自己而不是其他什么东西的情况下,在不可变化的自我状态下,去加以破解。”

这句话概括了一个怪异难解的信条。这是一句我们应努力理解的话,——不仅因为福柯在阅读时认为它重要,还因为它直通他的“伟大的尼采式探求”的内核。

“教育家叔本华”的开头几句话,以简洁的笔法道明了尼采的中心论点:“有一位旅行者,他曾周游过许多国家和民族,足迹遍及好几个大洲。有人问他,在他看来什么是所有人的共同特征。他回答:好逸恶劳。有些人总以为他会回答得更精确和更真实一些,于是他们都害怕了。他们躲到习俗和信念后面。基本上人人都清楚地知道,作为一个独一无二的人,他来这个世界不过一次而已,而且不会有什么偶然事件,无论多么不寻常,能再次把这种惊人的多样性结合到像他这样的一个人身上。这一点他是很清楚的,只不过他做贼心虚似地藏而不露。”

因此,对一个人进行适当的教育,让他学会同一种真正原初的心灵交谈,十分重要。尼采坚持认为,只有一些大思想家和大艺术家,才能教导一个学生“藐视这种用因袭的方式进行的漫无目的的四处游荡”,揭露“隐蔽的真义、每个人的内疚以及每个人都是一个独一无二的奇迹这个原则”。在这个原则的感召下,这个学生最终可能学会停止藏匿,并“听从他的良知,这良知向他大叫:‘做你自己!你不是你现在所是的任何东西,思想吧,欲求吧!’”

这就是叔本华对尼采的影响。这似乎也是尼采对福柯的影响。然而乍看上去,无论是尼采还是福柯,很难说谁会坚定不移地怀有什么类似的情感。像福柯一样,尼采大半辈子都反对那种认为自我纯属某种外界赋予的东西的观点,在两个人的心目中,“真实”,包括关于人的自我的“真实”,“并非某种存在于那里可以被找到或被发现的东西,而是某种必须被创造的东西”。尼采曾经指出,“我们的肉体不过是一个社会结构”,而我们的自我也不过是某种偶然的和变化着的东西,是各种文化和肉体力量的某种变动不居的安排的产物。

倘若自我像真实一样,至少在某种程度上是被构造出来的,而不是简单地被发现的,那么题中应有之义似乎就是:人本身没有任何不可改变的规则、准则或规范。但尼采和福柯同时又认为,人是由许许多多带有历史偶然性的规则、准则和规范塑造而成的,而那些规则、准则和规范,又是由每个人都必须在其中成长的风俗、习惯和制度所规定的。

作为一个历史的创造物,每个人都体现着自然与文化、混乱与秩序、本能与理性的一种复合,而人的那相互迥异的两个方面的象征,在尼采看来便是酒神狄俄尼索斯(Dionysus)和太阳神阿波罗(Apollo)。

尼采认为,如果人想设计“一个他自己的存在宗旨”,就必须设法把上述两方面结合起来并使它们相互平衡。但他担心,基督教已教会了欧洲人去憎恶肉体及其未驯化的动物活力。而且,随着现代国家调节生活各个领域的能力的增长,人的狄俄尼索斯方面正濒临消失。由于国家极力让人们遵守那种最令人麻木不仁、最整齐划一的文化法典,狄俄尼索斯方面深受其害。

尼采在1887年的一个笔记本里写道:“一旦我们拥有了全球性的经济管理(这很快就要不可避免地发生了),人类就会发现它彻头彻尾地成了一架为这种经济服务的机器,那将是一部巨大无比的发条装置,由无数极其微不足道的、极其精细的‘被改造过的’齿轮所组成。”

“成为自己”,看来绝非易事——尤其是在上述情况下。一开始,人们必须重新找到匿形于其中的混乱,那是一个无定形的肉体活力贮存库,这种肉体活力,如尼采在《查拉图斯特拉如是说》(Also sprach Zarathustra)中所言,甚至还可以使我们这些现代文明的创造物得以“生出一个舞蹈明星”。开发我们自己动物本性的原初要素,在尼采看来,就是重新掌握“超验性”的神秘能力,就是运用他所谓的“权力意志”。不过这种能力尽管十分重要,尽管能起解放作用,它还只涉及人类复合物中的狄俄尼索斯要素。

与之相反,阿波罗要素在某种程度上处在意志的势力范围以外。一种文化在向人们反复灌输过行为方式之后,便把根子深深地扎向了过去。而“意志”,如尼采所言,“不能向后行使自己的力量”。在一种传统中生长的人,起初可以把它的文化遗产当作风俗习惯的一个安稳的避风港来经历。

但对于每个人安稳的日常事务,若从细加以检讨,人们就会从一种“因袭方式和公认见解”的宽慰人的虚饰下面,看到特别偶然的一串“片段、谜和可怕的事故”。任何文化都在每一个灵魂中灌输了各种各样的方式和见解、要求和欲望。对这些东西加以整理并尝试改变它们,实际上是每一个真正有创造力的人都必须解决的难题。

“在你必须跨越的生命之河上,没人能够替你搭桥,只能靠你自己,”尼采在“教育家叔本华”中写道,“不错,有无数的通道、桥梁和半神人物愿意带你过河,只是需要你为这些付出你的自我。你会把你的自我抵押出去,然后失去它。每个人在这个世界上,都有一条仅供自己走的路。它通向何方?不要问,走就是。”

选自《福柯的生死爱欲》

[法]米歇尔·福柯 著

高毅 译

![作家专访丨熊焱:诗意地栖居在大地上[视频]](/uploads/allimg/250606/0T124O47-0-lp.png)

![Liu Zongxuan 柳宗宣 | OUR BODIES AS RUINS 身体的遗址[视频]](/uploads/allimg/200606/1-200606111H3436-lp.jpg)

川公网安备 51041102000034号

川公网安备 51041102000034号