异常低调的艺术大家常玉:生前穷困潦倒,死后身价过亿

常玉的画好懂,而且好看。干净、清冽,他是东方人审美的原乡。也许有人会忍不住有一瞬间的狐疑:为什么名家出手竟如此简单?画得简单是容易的,画得简单而无比准确,绝不容易。

女人是他对这个世界的欲望和爱;盆花寓意高洁的精神世界,和离土而居的畸零;那些弱弱的小动物,在一个巨大的世界里自由而无反抗之力,就是他自己

每次看常玉,第一眼就是绝对不会错的独特辨识度:女人胖,盆花瘦,动物小。

且不去说他画面中的东方意蕴,书法味乃至金石味的线条,极简的表现手法。常玉之不同凡俗,在于他几乎没有明显的模仿西方的时期。横向对比同时代有着留洋经历的艺术家,那一代人大多意识到在艺术语言上贯通中西的使命,早期也都有过模仿和师法西方的阶段,唯独常玉一出手就是他自己。他当然也从西方汲取了大量养分,但他所输出的,都是经过自身消化以后的东西。这种文化上的自信自守,在青年时代未必经过深思熟虑,更有可能是出自散漫任性的一派天真。

在台湾耿画廊的展厅里,50幅作品横跨常玉从青春到暮年的整个创作生涯,从“大茅屋时期”、“粉色时期”、“黑色时期”一路走来,直至他临终前的最后一幅珍品,《孤独的象》。

每一次举办常玉的展览,都仿佛是对这客死他乡的游子的又一次招魂。台湾人大爱常玉,展览常办常新,照例人头攒动。如果真的可以魂兮归来,置身于观展人群的常玉也许会悲欣交集,再一次把他乡认作了故乡。

作为中国现代主义艺术的先锋,常玉在艺术史上有着不可取代的位置,一生境遇亦令人唏嘘。这位富家子弟大半生颠沛潦倒,“我连烧菜的油都买不起,哪有钱来买油画材料?”在他艺术日臻成熟的晚年,他的许多作品都是用油漆在纤维板上完成的。近些年来常玉成为收藏界的宠儿,作品拍卖价动辄过亿,但斯人憔悴,千秋万岁名亦不过是寂寞身后事。

灵魂的归乡苦旅

◇◆◇

常玉与台湾缘深如此,但是在有生之年,他一次都没有踏上过台湾的土地。

1963年10月,台湾国民党的三位官员黄季陆、陈源和傅维新访问法国,黄季陆是常玉的四川籍老乡,特意前去拜访,参观常玉在法国的工作室,并邀请他到台湾师范大学任教及举办展览。常玉接受了黄的邀请,几个月后,把三十多幅画作运至台湾,黄季陆则赠与他400美金作为来台湾的路费。

常玉收到款项后并未马上动身,他先去了埃及一趟。艺术家不谙世事,完全没有政治细胞,他没想到,因为埃及和法国先后与中华人民共和国建交,他的护照根本无法前往台湾。

根据友人回忆,近四十张作品遗留台湾,令常玉夜不能寐,他多次想把这批作品运回法国,但始终未果。王季冈回忆说:“……彼忽函空军转来一信,常要我代向教育部索回其寄来的三十余张画作。曾询黄季陆,云已寄回。他不谙政治潮流,认定艺术家超然,致有此失。”

一个说寄回了,一个说没寄回,作品究竟下落何处呢?在常玉死后,谜团才揭开,原来画作暂存台湾历史博物馆,1967年7月,这批无主画作被正式登记为台湾历史博物馆收藏。

据说常玉去世后,他的作品成捆地出现在巴黎的拍卖市场,售价仅数百法郎。这样又过了十年,1977年,法国画商希耶戴在巴黎古格诺路开设画廊,他深信常玉是一位被埋没的伟大艺术家,开幕式即以其作品隆重亮相,“礼赞常玉”成为巴黎首个常玉作品回顾展。在这种语境下,台湾历史博物馆方始开箱,让常玉重见天日,却发现这批画作由于长期保存不善,已严重受损。

大茅屋里的吉普赛

◇◆◇

常玉一生低调成谜,连出生时间都难以核证。常玉在给好友法兰寇的信中提及自己是1901年生人;法国权威的《1910-1930年当代艺术家生平大辞典》中记载,常玉登记的出生年份是1900年;而常玉的死亡证明上记载的出生年份则为1907年。

傅维新曾经回忆黄季陆在巴黎拜访常玉的情形,当时黄问常玉:你今年多大年纪了?常玉回答说:不记得,大概六十岁了……只要身体好,过得快活,也不觉得年纪有多大。

关于常玉,还有很多未曾解开的线团。他自幼随蜀中大儒赵熙学习书法和绘画,父亲常书舫是当地画师,长兄常俊民创办了四川最大的丝绸厂,家产雄厚,人称“常百万”。常玉上过上海美专吗?上过东京美专吗?在这些地方,他留下的痕迹寥寥,直到有一天,他变成巴黎的San Yu。

细看常玉的签名,他喜欢在画面右下角趁颜料未干,迅速用笔刮出线条,上面常常是一个“玉”字,外面用框框住,既像国画中的印章,又仿佛一个中文的“国”字,下面签上法文名字San Yu,是有东方姿态的摩登设计。

当时的巴黎是世界的文艺中心,全球最一流、最活跃的艺术家都聚居在此,各种流派和观念十分活跃。在右岸蒙马特高地和左岸拉丁区与蒙巴拿斯之间,国立巴黎美术学校、私立“朱利安学院”、“克拉罗西学院”和“大茅屋画院”吸引了大量外国艺术留学生。

跟常玉同时留学的徐悲鸿和林风眠当时分别进入国立巴黎美术学院和法国第戎美术学院,徐悲鸿后来进入雕塑家丹普工作室学习,林风眠则转入柯罗蒙工作室学习。跟他们迥然不同,常玉选择了与学院派两样的“大茅屋画院”,接触自由的现代素描技巧训练,实验绘画的新方法,也是在“大茅屋”,他结识了初到巴黎的贾科梅蒂。

大茅屋画院崇尚自由,他们办的速写班赫赫有名,每天去的人很多。除了周日休息,每天下午两点到五点,都是密集的模特速写:第一小时慢写一次,第二小时慢写两次,第三小时画速写,每五分钟换 一个姿势,摆姿势的模特很有经验。学院没有教师,只有班长,每五分钟大声号令:“换!”

这些自由而新奇的前卫模式,加上敞开式的交流氛围,吸引着世界各地的艺术家来此作画,甚至很多外国人慕名前来参观,有时密密麻麻站满三层。庞熏琴回忆他跟常玉一起在“大茅屋”画速写,“常玉用毛笔画速写,很多人认识他,常玉一来很多人都围着他,坐在他周围,模特儿动作好,他画模特儿,有时也画他周围的人。他专画全身女像,最多只用十分钟左右。最有趣的是他把周围的人,不管男女,年轻的或中年人都画成是女的裸体,没有人提出抗议,相反受到极大欢迎。”

初到巴黎的年月,常玉家境富裕,无需为金钱操心,日子过得逍遥自在。跟徐悲鸿等勤奋刻苦的留学生不同,常玉第一时间就融入了巴黎艺术家那种浪漫、自由又疯狂的波西米亚式生活。按王季冈的记载,常玉“外出随带白纸簿及铅笔。坐咖啡馆,总爱观察邻桌男女,认有突出形象者,立刻素描;亦课外作业自修也。……有时家款未到,无多余钱,转啃干面包,喝自来水度日。唯一值钱的照相机,时常存入当铺,或向我告借几十万。待家款到,再赎再还。”“其人美丰仪,且衣着考究,拉小提琴,打网球,更擅撞球。除此之外,烟酒无缘,不跳舞,也不赌。一生爱好是天然,翩翩佳公子也。”

“千万不要上画商的当”

◇◆◇

常玉的艺术气质和实验精神,深深地影响了后来“决澜社”运动的发起人庞熏琴,两人成为莫逆,庞熏琴也学常玉,开始用毛笔画素描。“决澜社”是中国20世纪最具抱负的艺术团体,其中庞熏琴的立体主义、结构主义实验,倪贻德野兽派的色彩运用,与当时欧洲的现代艺术实验几乎同步,也作为一条隐线深远地影响了中国艺术的格局。常玉有两样深刻影响了庞熏琴:一是他坚决反对庞熏琴接受学院化的美术教育;二是他告诫庞:千万不要相信画商。

在巴黎的蒙巴拿斯,有一栋1900年巴黎世界博览会留下来的圆环形建筑“美第奇别墅”,后来这座建筑被雕塑家阿尔弗莱德·布歇改造成了艺术家领地,玻璃天棚给80间狭小的工作室提供了适合艺术家工作的光线,这里租金低廉,气氛友爱,很快获得了别名“蜂箱”。那些蜂拥而至的年轻“工蜂”,后来不少成了艺术史上鼎鼎有名的角色,除了常玉,夏加尔、苏丁、莱热、克里曼尼……都在这里工作和绘画。

对于活跃在巴黎的年轻艺术家来说,画商是他们又爱又恨的对象。1923年,美国大富商巴恩斯通过莫迪利阿尼的前经纪人向苏丁一举购买了100幅油画,这种“一鸣惊人”深深地刺激了蒙巴拿斯的艺术家们。

当时巴黎的众多著名画商都对常玉的作品发生兴趣,但是常玉却拒绝与画商合作。庞熏琴说,“我亲眼多次看到常玉被人包围,要买他画的线描人物,他把画送给了人,而拒绝了人们送给他的钱。有画商找上门来要他的画,他都一一拒绝。时常有人请他吃饭,吃饭他并不拒绝。他在巴黎十多年大概就是这样生活的。”“常玉曾告诫我,‘千万不要上画商的当。’人家请他画像,他约法三章:一先付钱,二画的时候不要看,三画完后拿了画就走,不提这样那样的意见。答应这些条件就画,否则坚决不画。”

常玉在对待金钱的问题上,怀有中国古代名士之风,认为谈钱俗气,有辱斯文。绘画不过是怡情和酬答的工具,可以赠与,以示友情。这种文化上的骄傲是与生俱来的,并没有因为踏入西方商业社会而发生改变,但这也为艺术家穷困悲凉的晚景埋下了伏笔。

在当时的“巴黎画派”中,比较崭露头角的东方艺术家是日本的藤田嗣治和中国的常玉,按照西方著名批评家苏菲·克拉波引用瓦那东的评价,这些来自东方的外国艺术家,“他们贡献的超过巴黎给予的。……而作为‘巴黎画派’成员的常玉,我们并不能清楚界定到底是‘巴黎画派’滋养着常玉还是常玉影响了‘巴黎画派’。”

“理想的地狱”里总有脱光的女人

◇◆◇

常玉一生留下的线索不多,对他的研究,除了他与候谢、法兰寇等人的往来信件,往往有赖于同辈人的记述。

从徐志摩《巴黎的鳞爪》一文里可以约略窥见常玉在法国的生活,这位新月派诗人用笔甚为香艳惊骇,他写道,“我在巴黎时常看望一个朋友,他是一个画家,住在一条老闻着鱼腥味的小街底头一所老房子的顶上一个A字形式的尖阁里,光线暗惨的怕人……他照例不过正午不起身,不近天亮不上床的一位先生,下午也不居家,起码总是在上灯的时候他才脱下外褂,露出两条破烂的臂膀埋身在他那艳丽的垃圾窝里开始他的工作……”

常玉告诉徐志摩,巴黎是“理想的地狱”。在巴黎学美术,不管有多穷,画室破沙发上一年起码要换十来个眼睛亮亮的裸女,他自己那间“破鸡棚”一样的画室里,“连弹簧都追悼了”的沙发上,就落座过至少一二百个美人,让他画下了千把张人体临摹,秘本统统藏在床底下。“我宁可少吃俭穿,省下几个法郎来多雇几个模特儿,当初罗丹我猜也与我一样狼狈,据说他那房子里老有剥光了的女人。”

他的“宇宙大腿”就发端于此一阶段,花都绮丽靡费,在巴黎红磨坊穿着黑色吊带丝袜起舞的康康舞娘,是许多艺术家笔下的尤物。常玉也浸淫其中,画下了大量丰满、肉感的女体。这些作品大多用中国毛笔勾边,水彩颜料渲染,有一种即兴速写的酣畅感在其中,线条简单而准确,下笔肯定,女性的大腿被不合理地夸张,肉的体积感壮硕如山倒,带着喷发的温度,向观者扑面而来,躲无可躲,只能成为丰美肉欲的奴隶。这些画也画出了一个东方含蓄青年突然来到浪漫的巴黎,瞬间被放肆和自由俘虏的状态。有趣的是,在这大量的裸女作品中,罕见的有一幅男性裸体小素描,跟那些来势汹汹、丰臀阔腿的裸女相比,这位裸男反而羞涩、瘦弱,眼睛和性器向下低垂,身体微微向后避让,表情敏感内敛,从发型和五官来看,应该就是常玉的自画像。

一生志愿是耽美

◇◆◇

他曾有过一段异国姻缘,邵洵美在《近代艺术的宝贝》中写道,“幸好我们这个时候还有个常玉留在巴黎。他的夫人是个法国人,也是画师,每天便各自捏了笔把颜料涂上各自的画布。”

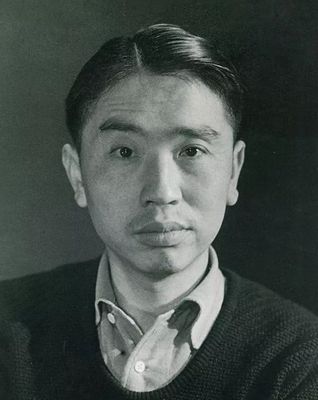

常玉的妻子玛素

常玉的妻子玛素,20岁时因产下私生子而被父母逐出家门,因为无力抚养,她把孩子托付给托儿所,自己身兼数职以维持生计。正是在大茅屋学习素描的时候,玛素认识了常玉,很快被他富有东方韵味的才华吸引,主动提出向他学画,并很快坠入情网。他们在共同生活三年后,于1928年正式结婚。结婚当天,玛素按照中国习俗穿了一身红色的衣服。常玉爱马,也常常昵称妻子玛素为“Ma”。

这对年轻的人儿相当恩爱,但是他们始终要为生活操心。当时的常玉还保留着富家公子的阔绰手笔,一收到家中汇款马上挥霍一空,偶然卖掉一幅画作,也要立即宴客或者送礼给朋友,有一次甚至把玛素母亲送给她的珠宝拿去典当。

玛素当时在电信局工作,靠微博的薪水贴补家用,当她发现常玉不忠时,便坚持要离婚。他们的婚姻前后延续了三年多,玛素走后,常玉深感后悔,希望得到玛素的原谅。玛素并没有完全断绝和常玉的联系,直到晚年还保留着常玉从中国家中给她带来的翡翠首饰,但是她始终没有回头,几年后赴摩洛哥另嫁他人。常玉则终生没有再婚。

常玉对自己的私生活讳莫如深,只是通过一些画作上的只言片语和朋友的回忆,人们知道他在1945年前后爱恋过一个少妇,之后又有过好几个模特情人,甚至在50岁的时候,还交了一个19岁的女朋友,似乎一生都有女人缘,这些女性也成为他画面中的缪斯。

徐志摩曾在文章里用近乎艳羡的态度模拟常玉的口吻——不知道其中有多少是出自常玉的原话,又有多少是徐志摩心痒痒的杜撰:“决没有一种花包涵有所有可能的色调,人体美也是这样……我在巴黎苦过这十年,就为前途有一个宏愿:我要张大了我这经过训练的‘淫眼’去东方发现人体美。”

从名为幸运的列车上提前下车

◇◆◇

常玉在巴黎的逸乐生活不超过十年。1931年,大哥常俊民辞世,家族企业破产,常玉失去了家庭的资助,孤悬海外。但正是在这最初的十年中,他发展出了后来被称为“粉色时期”的风格。这批作品结合了超现实主义的图像和金石书法线条,无论是裸女、盆花还是静物、动物,画面都笼罩在浪漫、纯真的淡粉色之中,梦境般的忧伤,充满少年感。上世纪30年代初,他已经跻身《法国艺术家名人录》(1931年),翌年更入选《1910-1930年当代艺术家生平大辞典》,他那画风独特的作品,频频参加巴黎的各项沙龙展览,受到广泛的瞩目。

在这个阶段,常玉与藤田嗣治是齐名的。他的收藏家兼经纪人是著名的艺术活动家亨利·皮尔·候谢(Henri-Pierre ?Roche),当时活跃在巴黎的、被海明威和毕加索等人奉为艺术教母的斯坦因(Gertrude Stein)说过,交游广泛的候谢有个最大的本事,就是“能把任何人介绍给任何人”。通过候谢,常玉结识了毕加索、马蒂斯等一众艺术家,毕加索还为常玉画了油画肖像。

黄金时代的巴黎群星璀璨,候谢本身就是出色的文学家,他的小说《祖与占》和《两位英国女士》享誉欧洲,后来改编成电影也成为电影史上的佳作,而作为艺术收藏家和经纪人,毕加索、布朗库西、杜尚等许多大师的崛起都跟候谢有着直接关系。候谢对常玉青眼有加,在常玉陷入经济上的困顿时,大力购买他的作品,并且给他介绍了许多画廊和画商。他在日记里写道:“他(常玉)真了不起,而且才正在起步中。”

同时期的毕加索和马蒂斯都曾经进行蚀刻法和铜版技巧的版画实验,常玉也很快学习了版画制作方法,并在30年代制作了大量的版画,其中最著名的就是梁宗岱翻译、瓦雷里作序的法文版《陶潜诗集》中的插画。

庞熏琴专门回忆过这一段经历,“有一次,一个出版商请常玉为一本陶渊明诗集法文译本搞四幅铜版插图,他接受了,可是拖了好久没有搞,后来出版商了解他没有钱买材料,于是给他送去铜版,可是他没有工具,又拖了好久,后来实在需要钱,他想出了一个办法,用一把旧修脚刀,把插图搞出来,据说很精彩。”德国的一个出版商还为这些版画出了一个单行本。

这种“不靠谱”和“放鸽子”的行为,在常玉和画商的合作中绝对不是孤例,这也是他后来渐渐失去巴黎艺术圈支持的一大原因。

常玉与候谢合作了没多久,两个人之间的关系便开始恶化,此时他还没有摆脱富家公子的习性,对经济困境缺乏认识。常玉在给候谢的信中写道:“现在我口袋里只剩下不到十块法郎。”而候谢则写道:“好像我们彼此都要多占对方一点便宜。”到1932年,候谢断绝了与常玉的合作关系。

“二三十年代在巴黎引起美术界瞩目的东方画家似乎只有日本的藤田嗣治和中国的常玉。我在40年代在巴黎看藤田嗣治的画,觉得近乎制作性强的版画,缺乏意境,缺乏真情,不动人。是巴黎对东方的肤浅认识,还是画商利用对东方的猎奇而操作吹捧,结果画家扬名了,走红一时。常玉与藤田正相反,他敏感,极度任性,品味高雅。由于他的放任和不善利用时机,落得终生潦倒。”吴冠中在回忆文章中这样写道。不得不说,跟候谢的绝交,客观上确实使常玉失去了在巴黎扬名立万的最大机会。

“我是诚实的蔬菜、水果和沙拉”

◇◆◇

在这之后,荷兰作曲家约翰·法兰寇(Johan Franco)取代了候谢的位置,他以常玉好友兼经纪人的双重身份,在荷兰积极推广常玉的作品。两人交往甚密,函件往来不断,甚有话说,仅1932年一年两人就通信五十多封,相互引为知己。常玉跟法兰寇大谈音乐,也经常哭穷。法兰寇虽然自己是音乐家,但是出生于艺术家庭,母亲是艺术家,舅舅是收藏家,舅母开办了美术馆,跟梵高之侄亦是表亲……他利用这些关系在荷兰和比利时多次帮助常玉举办个展。

“大多数的观者第一次欣赏他的作品时会觉得毫无艺术感,只有在反复观察之后,才能体会蕴含在意境中的真诚与严谨。”法兰寇这样评价常玉的作品,“当常玉画得越多而对事物的体验越深,他便越发现那蕴涵在其民族血统里的特殊性……所以他的近作里仅有少许的欧洲影响,而几乎完全中国化。他知道如何以最精简的方法,勾画出事物中的精髓和幽默感。”

法兰寇不愧是常玉的知己,一语道破常玉最难能可贵的地方:他是身处西方的东方。

常玉自己比喻说,“欧洲绘画好比一席丰盛的菜肴,当中包含了许多烧烤、煎炸的食品和各式肉类。我的作品则是蔬菜、水果和沙拉,能帮助人们转换及改变对于欣赏绘画艺术的品味。当代画家总带点欺骗性地以多种颜色作画。我不欺骗,故此我不被归纳为这些为人接受的画家之一。”常玉向来甚少谈论艺术观点,尤其抵触画家阐释自己的作品,这是他一生中罕见的对自己艺术风格的辩护和言说。

法兰寇对常玉始终支持,甚至在遗嘱中提到,在自己身后,将无条件地为常玉提供一份每3个月500法郎的年金。大约是深知常玉大手大脚、有钱就花的习性,没有一次性大额赠予,而是选择分期付款,体贴至此。

故乡很远,他乡很冷

◇◆◇

游子常玉在漫长的海外生活中仅有两次短暂的回乡。一次是1927年左右,他回上海参加邵洵美和盛佩玉的婚礼,当时徐志摩、陆小曼、刘海粟等一众朋友书墨谐谑的《鸳鸯谱》记录了婚礼上文采风流的韶光。其中一幅画的是拉起的帐幔,燃烧的红烛,地上两双踢翻的绣鞋与官靴,颇有点开新郎新娘黄色玩笑的意思。而在海外画惯旖旎裸女的常玉,却在《鸳鸯谱》上用毛笔规规矩矩画了一棵苍茫劲松相贺。这种传统笔墨形式,是他到了巴黎之后所刻意回避的。

另一次回乡,按推算应为1937年或1938年,这次常玉回到四川老家,跟家人留下了在嘉陵江中游泳的照片,并带了一笔遗产回到巴黎。

此时的欧洲已经陷于战火,梵高、马蒂斯、毕加索、保罗·克利等重要画家都被纳粹宣布为“堕落艺术家”,很多画家为了躲避纳粹迫害逃离欧洲去往美国。在这种氛围下,常玉减少了创作,靠着回家带来的遗产度日。此后民生愈加凋敝,在德军占领巴黎之后,重要物资实行配给,常玉买不到绘画材料,只能用廉价、低成本的石膏和油漆来制作小型雕塑,以雕塑作品参加每年的巴黎独立沙龙展,面对生存压力时,甚至将雕塑放在百货公司寄售。

常玉在1930年发明了“乒乓网球”,一种集乒乓球与网球于一身的新型运动,并且在此后的三十年始终醉心于推广这一活动。二战之后,他甚至前往德国和美国,动用包括网球世界冠军在内的各种关系试图发展兵乓网球,但始终未果。这也成为他异想天开和时运不济的另一个注脚。

在纽约共用工作室的室友、瑞士裔美国摄影家罗伯特·法兰克(Robert Frank)后来成了常玉的终生挚友。在他的记忆中,常玉不喜欢谈论艺术,寄居在纽约的两年中未见他画过一幅画。但法兰克还是在家族的帮助下,为常玉在纽约曼哈顿区举办了一次个展,展出了常玉从巴黎带来的29幅画作。

彼时的美国正享受着战后经济飞速发展的红利,风头很劲,艺术流派也浓墨重彩,艳丽、激情和速度感是当时美式审美的主流,常玉那种清冷、极简的风格在美国知音难觅,展出的29幅作品一幅都没卖出去。因为心灰意冷,或者为了答谢法兰克的慷慨支持,在离开纽约回到巴黎之前,常玉把这29幅画全部留给了法兰克。

川公网安备 51041102000034号

川公网安备 51041102000034号