3

二〇〇四年,闪烁着燥热和淡淡离愁别绪的八月,家门前的鹅卵石在河风发红的眼眶里晃动的八月,核桃的绿色外套又将涂黑手指的八月,父辈们的腰椎间盘突出和咳嗽离泥土又近了几公分的八月,我终于可以从容告别父母,走出村子,走出断裂带,走出这片我十七岁之前几乎从未离开过的土地,从一片天空抵达另一片天空,从一种森林抵达另一种森林。我以不错的成绩考上了江油一所重点中学,快开学了。

不记得是母亲陪同还是我独自到的江油,来的学校,中考前长达半年的失眠和焦虑倒是历历在目;大年初二骑着自行车摸进学校、翻窗钻进冷嗖嗖的教室复习功课的情形倒是历历在目;为了专心学习把一个女同学递来的滚烫情书在坑坑洼洼的篮球场边缘还到她手中的那种心痛倒是历历在目;中考后我连续睡了一个星期然后等到一张录取通知书的百感交集倒是历历在目。

在生活的皮肤下,填充命运的所有细节,都是成长不可或缺的叶绿素,也是沉重的多面体。这方面,我从不缺少经验。我上小学的时候,有一年八月,开学头一天——我之所以记得是开学头一天,并且,记得如此清楚,是因为我的学费尚无着落,没有点点影子。“天亮了还把尿撒在裤子上”,生怕交不起学费耽搁我读书的母亲,带着我坐在公路边上卖菜墩,希望抓住这最后一根稻草。菜墩是父亲披星戴月,走很远很远的路,从山上老林背回木料,然后用锯子锯出来的。我和母亲在公路边卖菜墩是为了把学费的影子叫醒,装进荷包。那个公路边不是普通的公路边,而是本地乘客上下车地点,相当于今天的候车点,只是,周边除了围着一些等着看笑话的树,一块有着惨绿色苔丝的水潭,一条弯弯曲曲、灰尘仆仆的公路,再没有别的了。学费一百多块钱,一个菜墩五块十块价格不等,那天,不知怎么回事,运气有点背,我和母亲从早上一直等到太阳都落山了,竟然没有卖掉一个菜墩。我望着被母亲在面前码得整整齐齐的菜墩,心里打起退堂鼓。事已至此,我作了最坏的打算,大不了退学。从菜墩的那些一层层散开的纹路里,我看到了重复,于是轻轻松松想清一件事:如果不读书,再过些年,坐在这里卖菜墩的,就是我的孩子,我的媳妇。然而,就在我和母亲准备向生活妥协的时刻,一辆车停在了路边,下来一个人,走向我们面前正在准备回家睡觉的菜墩。母亲也许跟这个陌生的过路人说过娃儿明天开学不卖了这些菜墩就交不起学费之类的话,这个或许仅仅是打算买一个菜墩的外地人,二话没说就让我和母亲把所有菜墩全部搬到他的车上,然后付钱,然后开车走人,一溜烟消失在夜晚的边缘。整个过程,不到五分钟时间。

鲜艳的高中录取通知书,每一粒汉字都是无底洞,洞里蓄满了父亲和母亲辛勤的汗珠,它们一分钱一分钱地挨在一起,抱作一团,如同每年秋收时节,本地庄稼人总是会把金黄的玉米一摞摞拴在一根结实的篾条上面,然后瀑布般挂在墙边,不吃也不卖,而是等到翻年后的春天,把它们取下来,让它们重新钻进土地,让庄稼怀孕,生下更多儿女。他们将这种方式称之为“留家把子”。在家里,我读书也是为家里“留家把子”,成了天大的事。

穷困潦倒的日子,生活总是充满相似。高中开学前,为了凑够我读书的学费,父亲和母亲卖光了家里的粮食。我记得的是,为了荷包里能有几块零花钱,我曾悄悄偷过家里的玉米,不到十斤的样子,装进蛇皮口袋一阵风似的驮到镇上卖掉。我的自作聪明后来变成了一个笑话,因为断裂带没有人这样卖粮食,不会这样卖粮食。然而,录取通知书后面差不多两个月时间,父亲和母亲卖光了家里的粮食,是多么奢侈的一件事。我内疚不已。一句话,还是因为家里穷。

录取通知书是一道门槛。我用它走上一道门槛的时候,其实也把一个家带入了一个更高的门槛。一个需要把我们家庭一年所有的收入用来“留家把子”的门槛。

“愁得掉眉毛。”

母亲的口头禅,被她锁进了抽屉。但我能从她精心伪装的笑脸,看到她矛盾的内心。

二〇〇四年,父亲不再用他惯有的否定句对我指指点点。那时,父亲给我最大的印象就是深沉,即便是当着录取通知书的面,他依然面不改色,没有半点喜悦,没有多余表情。他只是不再反对我。那些日子,父亲只会说两句话。一句是没喝酒的时候说的:“放心去念,老子就是去垫车滚子,就是把骨头车成纽扣,也要把你供到毕业。”另一句则是他喝得二麻二麻的时候说的:“老子有的是钱!”像在自言自语,又像是在为我打气。

八月,我把一沓带着父母体温和粮食温度的血汗钱递给学校的时候,浑身都在颤抖。在颤抖中,我开始了我的高中学习生活。

江油,这座距离出生地四十多公里的城市,当时在我看来已经远得不能再远。绿皮火车绵延不绝的轰鸣一度让我迷惘,世界太大了,哪里才是远方?母亲说她和我父亲成完家,刚刚住进我们那个院子,家门前的流水声一度让她失眠。在绿皮火车流水般的轰鸣中,我也遭遇了同样的事情。但是,我告诉自己,背后是一堵厚厚的铜墙铁壁,没有别的出路。所以,必须适应,融入这里。

学校宿舍后面,平原辽阔的皮肤上,驻扎着火车的必经之地。晃眼一看,数排延伸的铁轨仿佛是大地裸露的肋骨,远远地来,远远地去。趴在窗前,几乎随时可以看见轰隆隆的绿皮火车,在油画般的风景之中来往如梭。

在江油读书的日子,我才知道这座川西之城,是李白故里,皮肤上处处流淌着诗人的痕迹。在断裂带,李白是课本上的李白,是抽象的李白,是活在诗句中的李白;在江油,李白走出了课本,走出了诗歌,变得具体起来,以他的名字或字号命名的街道、公园、茶楼、酒店、饭馆随处可见。处处都在纪念李白,纪念这位伟大的诗人。

在李白的树荫下,在对断裂带和过往的回忆中,我渐渐蜕变,多愁善感。我开始写诗,用一些天马行空的句子,在廉价的日记本上释放内心的喜怒哀乐。

二〇〇四年到二〇〇七年。有无数个夜晚,异地求学的我听着窗外绿皮火车隆隆驶过的声音,数着它们一列列穿过幽暗和辽阔,那些穿过夜晚的绿皮火车,为我带来灵感和远方的气息。我不再为失眠所苦,那些钢铁互相摩擦的声音,早已变成摇篮曲,糖纸般包裹着我的睡眠。那时,学校宿舍背后来往如梭的,是清一色的绿皮火车,“高铁时代”,还在祖国妈妈的肚子里。

4

离开断裂带,到江油上学不久,二十世纪八十年代从东北某部队退伍穿上“农皮”在家务农和农事连在一起的父亲,已经二十多年没出过远门的父亲,跟几个村里人结伴从断裂带坐班车到江油,自江油火车站,坐一列绿皮火车到山西挖煤去了。父亲和几个村里人挖煤去了,他们的“农皮”并没有跟他们一起上路,这些“农皮”留在了断裂带,因为,每个人身上的“农皮”,都属于断裂带,谁也无法带走。

在断裂带,“农皮”不是一个贬义词,也不是一个褒义词,而是命运本身。村里所有人都穿着“农皮”,否则就不会在村子里。“脱掉农皮的人”,特指那些端上了铁饭碗的人,而不是走出去的人,多数走出去的人,只是扔下了农皮,并没有真正解决问题。脱掉农皮唯一的方式,就是读书。“读书不是唯一的出路,但是你们最好的出路。”断裂带的老师们经常反复强调,他们的心愿和我的父辈们一样,就是,不希望我们继承劳动的衣钵,穿着农皮,留在本地,过那种一眼望得到头的生活。他们希望我们走出去。

父亲没有脱掉他的农皮,他只是扔下了他的农皮。

我从未想过,学校宿舍背后那些强悍、喧哗也梦幻的铁轨,会如此狠心把我“扔下了农皮”的父亲拉到山西挖煤。

父亲去山西挖煤的事,是母亲后来在电话里告诉我的。母亲怕我有思想负担,安慰我,那边挖煤来钱快也安全,你的生活费学费,今后再也不用犯愁。

母亲蜻蜓点水,把父亲出远门挖煤的事只说了一遍,并且说得十分委婉,“挖煤”在她口中变成了“挣钱”,她愿意说我父亲出门挣钱去了,不愿意说我父亲在外面挖煤。

“千万不要跟外人说。”

这句话,母亲倒是再三强调,好像我还是从前那样嘴巴老是关不严,在母亲眼底,好像我的年龄永远停留在个位数上,只是,不用再去回答“你的脑袋长哪儿去了”或者与之类似的问题。

丰富多彩的校园生活是一场看不见的洪水,在我的世界猛涨,很快淹没了母亲的消息,淹没了远在山西挖煤的父亲的消息。除了伸手要生活费,我很少往家里打电话,他们似乎也忙,几乎从不给我电话。我沉溺在自己的世界中。在校园里听到绿皮火车的轰鸣,拉着扔下农皮或者已经脱掉农皮的人们四处奔波的绿皮火车的轰鸣,我也不会想起为我读书扔下了农皮在外地挖煤的父亲,更不会想起仍在庄稼地里操劳的母亲。

唯一的一次崩溃纯属偶然。学校报栏里,我看到一则关于山西矿难的报道,死了几十个人。瞬间,我的记忆被唤醒过来,终于想起自己还有父亲,在山西挖煤的父亲。我一下子崩溃了,蹲在地上,抱头痛哭。哭过,冲向电话亭,哭着跟远在他乡的父亲反复说着一句话:“爸,你回来吧,你不回来,我就不读这个书了!”

好像我真是他们的希望所在,我读书不是为了自己,而是为了家里。

二〇〇七年,我读高三,春节,父亲终于回来了,差不多两年时间,他没有回过老家。和出发一样,回四川的时候,父亲也是坐的绿皮火车。

父亲回来了,继续穿上他的农皮,又变回了断裂带的农民。生活似乎恢复了原形。在山西下了两年煤窑,父亲其实并没挣到多少钱,家里依然拮据,母亲很不满意。

后来,我才知道,父亲的命,扔下了农皮到山西挖煤的父亲的命,能够完好无损安然无恙地归来,已是万幸。

“刚下去没多久就塌方了,矿里黑漆漆一片,到处都在滚石头,一块砸在我旁边一个工友的脑袋上,脑浆喷了我一脸,半截身子被埋起,命当场就没了,井下的人都吓惨了,鬼哭狼叫的,纷纷抱住脑袋往外跑。”一个傍晚,父亲一边喝着他自己泡的梅子酒,一边跟我们讲述他在山西最后一次下井挖煤的情形:“眨眼间人都跑完了,就老子没跑,我一点也不害怕,哎,老子想的是,老天爷不收好人呢!”

讲到这里,父亲忽然停下,不说了,他看了看一脸好奇的我们,又慢悠悠抿了一口梅子酒,这才接着刚才的话说了起来:“死的那个工友跟我平时关系不错,我不忍心丢下他,就跟他说了句,兄弟,我把你带出去,然后,我用手把他刨了出来,指甲都要抠翻了,人弄出来也没顾那么多,扛在肩膀上头也不回地往外走……”

“后来呢?”我问父亲。

“后来我就回来了。”父亲告诉我。

坐绿皮火车回到四川回到老家重新穿上农皮的父亲,天生的热心肠。我毫不惊讶他会那么做。当我的意识从父亲转向断裂带,转向那些扔下农皮远走他乡的人们,我看见的是,跨入新世纪,世界有点不一样了,断裂带有点不一样了,外出打工,开始在本地变得流行,成了大势所趋;我看见的是,断裂带古老的生活方式在崩溃,作为传统的农耕文明在崩溃,我以为可以像田园诗一样原封不动的记忆在崩溃;我看见的是,越来越多的断裂带人扔下了他们的农皮远走他乡,留下年幼的孩子,病恹恹的老人,憔悴的妇女,荒芜的庄稼,毁坏的人心。

断裂带的空气中,弥漫着被人扔下的农皮的生锈、发霉或者腐烂的味道。

而并不遥远的大山之外,我正在耐心等着我的绿皮火车,慢慢开来。

5

第一次坐绿皮火车,是二〇〇七年六月,高三毕业,我收到大学录取通知书不久。因为沉迷写诗,成绩一落千丈,好在个子高体育好,临时抱佛脚,成为艺体生,最终考上省里一所体育学院。

头一回到成都却不是因为读书,而是因为诗歌。毕业前夕,省里一家报刊搞了个征文大赛,我整理了一组诗作投过去,想试试运气。实话实说,我心里也没底,毕竟才写了三年,甚至都没有在校刊上发表过作品。出乎意料的是,我接到了主办方一个工作人员打来的电话,要我亲自去成都参加颁奖仪式,却不愿透露获奖等级,说是要现场揭晓。那个工作人员还告诉我,如果不来,将被视为弃权。“将被视为弃权”,似乎也意味着,在得到和失去之间,尚有一个巨大的空间,需要细节去填充。只有细节,能够完成当下,把过去和现在连在一起。

“去,还是不去?”这是个问题。我在这个问题中间两头摆。

高中三年,我从未到过比江油更远的地方,自然没去过成都,但我知道,那儿肯定比江油面积大得多,比江油人口多得多。

“菜籽落了海!”唯独一次,在断裂带家中,我鼓起勇气把我写的那些诗歌递给父亲,请他欣赏,他却生怕烫手似的一掌推开,说了这句话。菜籽落了海,这句话就像一个巴掌狠狠拍在我脸上。父亲的话是有道理的,诗歌本来就是无用的,不能当饭吃,也不能当酒喝,当烟抽。母亲也反对我写诗,说我“穷折腾”,还担心我“写成神经病”。

犹豫再三,我还是跟父亲打了电话,拐弯抹角地说起这件事。父亲在电话那边沉默了半天,我以为父亲又要说“菜籽落了海”,然而他说的却是:“你自己决定,要是钻进传销上当受骗,以后就别给老子回来!”

那几年,断裂带出门打工的人越来越多,在外打工也不满足,还想一夜暴富,大概就是这个原因,断裂带很多家庭都卷进传销,被骗了不少钱,生活搞得一团糟。因此,父亲最爱说的,就是这个。传销并不遥远,父亲这边的家族里就有例子。钱没挣到不说,荷包反而更空了,好就好在,最终他们没有继续走远,就像去山西挖煤的父亲,坐着绿皮火车出发,又坐着绿皮火车归来。

有时候就是这样,因为一件事,许多记忆、语言或者早已远去的场景会突然在脑海浮现。父亲并没有给我指明方向,我只能自己寻找方向。我想起我小学的数学老师,多年来都和他绑在一起的一句话突然在我的脑袋里面亮了出来:“要知道梨子的滋味,就得自己尝一尝。”这句话,大概是为了鼓励我们在数学难题面前勤于思考寻找答案才那么说的。时隔多年,这句话却给了我另一种勇气:我决定买火车票,去成都走一趟。

为了有个照应,我约上跟我既是老乡又是同学的张扬陪同。六月下旬的一天早上,我们出发了。我们都是第一次坐绿皮火车,第一次去成都,兴奋也是第一次,因为绿皮火车的脑袋前面是一段长长的空白,或者说,一段长长的冒险。

第一次坐绿皮火车去成都,第一次坐绿皮火车离开成都,我和张扬花掉了一整天时间。我带回了我的诗歌为我赢得的礼物——一台笔记本电脑。

在绿皮火车快速穿过辽阔平原和丘陵地带把我们引向归途的间隙,我想起小时候在断裂带那条河里练习游泳的情形,先是憋气将脑袋置于水的皮肤之下,在浅水边潜水,从几秒到几十秒,后来学会狗刨,在水面上露出脑袋,尽量保持平衡,直到这种技能得心应手,再后来,心里会想着“趁水不注意”的时候,一口气游到对岸,然后再游回来。

“趁水不注意”,并非黑色幽默,而是一种真实无比的心理状态。

那天,在返程的绿皮火车上,我忽然理解了水。水和人不一样,水和人不一样的是水有独立的宗教和信仰,永远不会说谎,不会自欺欺人。这就是为什么断裂带的一些人会说,河里的鱼儿死后没有尸骨,而是变成水,成了水的一部分,然后流走。

6

那一年,距我第一次坐绿皮火车,时间又过了一个多月,来到我大学开学的日子。

母亲陪我一起坐着绿皮火车到成都就读的学校报到。她不是不放心我,而是不放心我荷包里那些沉甸甸的学费。

绿皮火车在母亲的脸上呼啸着,跟我一个多月前的经历重叠在一起。而窗外被速度扯碎的风景,有一种不能抚摸的遗憾。

在绿皮火车靠近车窗的位置,母亲告诉我:“你不知道,你写诗得了那台笔记本电脑,把你父亲高兴坏了,娃儿似的抱在怀里在村里转了一圈,见人都说这是你写诗的奖品。”

和六月份第一次坐绿皮火车类似,我头一次知道,父亲在为我骄傲,为他的儿子骄傲,为他流在血液里的那个他骄傲。淤积在我心头多年的耿耿于怀,在那一刻烟消云散。内敛的父亲使我意识到,人可以默默无闻地活着。

在火车上,命运如此动情,我因此痛下决心,扔掉了身上还有大半包没抽的红塔山,真心实意地暗暗发誓,今后努力学习好好生活,再也不要“这样堕落”。而多年以后,我依然烟不离手,并且大言不惭:“腊肉和新鲜肉,谁保存得更久?”

那一天,在陪我去成都报到的绿皮火车上,母亲忘记了她过去的言辞:“叫唤的鸟儿不长肉。”一路上,她都在不停地跟我说话,说了很多很多,仿佛要把整个绿皮火车填满。

母亲讲述了一段和我们都有关的往事:二十世纪八十年代初,母亲尚是黄花大闺女,为了与当时还在东北某部队里的男朋友,也就是我父亲“串联”,趁外婆不注意,一分不少地偷走了家里四百多块钱——这是当时家里的全部积蓄,一个人私奔了,她跑到江油,买好车票坐上一列火车,去了东北。

“把你外婆气惨了,我那时候胆子大呢!”

母亲一边说,一边望着窗外的平原,像望着自己那时的胆子。顿了顿,她有些尴尬地跟我坦白:“我从东北坐火车回来的时候,肚子里的你,已经一个多月了。”

比我想象中还要源远流长的绿皮火车在我的脸上呼啸着,我的回忆跟母亲的回忆重叠在一起。我没有说话,我的眼睛已经落在窗子外面,我看见了广阔而又陌生的平原,看见了更远处起起伏伏的绿色丘陵。思想。沉默。

两年后,立秋后的一天清晨,父亲在断裂带老家门前高高的核桃树上打核桃时意外坠落,在医院昏迷整整一个星期,最终,舍下了他的呼吸,不再坚持。此后每年,最终没有被我们狠心砍掉的核桃树在父亲的死亡上面,依然枝繁叶茂,依然结出许多核桃,如同,那些依然在绿皮火车上远行或者归来的乡亲父老。

世事如烟,一个遥远的声音随绿皮火车呼啸而来:“过去的一个个瞬间,如果我在当时就已参透,便不会鲜明而又焕然一新地穿过我的当下。”

我已经多年没有坐过绿皮火车。但绿皮火车上还有很多的人,很多的脸,很多的语言,很多的相遇,很多的故事。因为,时光一直在生长,就像绿皮火车一直在往前跑。我们片刻不留。我唯一想要知道的是,绿皮火车,在那长长的旅途中,在那总是给风景留下些许不经意划伤的旅途中,是否也带着我儿时在断裂带学游泳的那种“趁水不注意”的天真?就像眼下,我以为自己早已抵达了远方,其实,只是穿过了一段回忆。

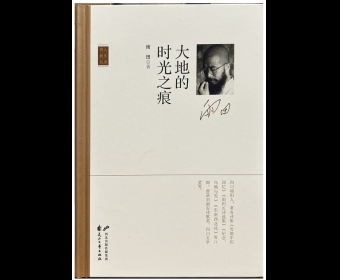

(选自散文集《绿皮火车》,作家出版社,责任编辑 李亚梓)

(刊于《民族文学》汉文版2024年第11期)

爱因斯坦的绵祆 评论 散文|羌人六:绿皮火车:相当巴适

爱因斯坦的绵祆 评论 散文|羌人六:绿皮火车:相当巴适

川公网安备 51041102000034号

川公网安备 51041102000034号