“我看见他写了一个多小时,其间没有停下来思考,只喝了半杯矿泉水,直到外面夜色降临他才像世界上最高最瘦的学生一样把笔装进口袋儿,腋下夹着笔记本,离开了咖啡馆。几年后,我们曾多次见面,他身上发生的唯一变化是胡须黑了,密了。”

让大家喜欢的阿根廷人

[哥伦比亚]马尔克斯

朱景冬 译

我最后一次去布拉格,大约在15年前,是和卡洛斯·富恩特斯及胡利奥·科塔萨尔一道去的。我们从巴黎搭火车前往,因为我们三个人都害怕坐飞机。当夜晚火车穿越两个德国的甜菜的海洋、生产各种东西的无数工厂、残酷的战争和无所顾忌的爱情带来的灾难时,我们谈论着一切。

在应该睡觉的时候,卡洛斯·富恩特斯忽然询问科塔萨尔:在什么时候、由谁建议、并且如何将钢琴引入爵士乐队的。这个问题,他是偶然想到的,他只想知道一个日期和一个名字。但是得到的回答却像一堂令人眼花缭乱的讲座。“讲座”伴随着大杯大杯的啤酒、狗肉香肠和冷土豆一直持续到天亮。十分善于衡量自己的话的分量的科塔萨尔以一种几乎难以相信的讲话方式和质朴的口吻为我们补了一堂历史与美学课,这堂课在黎明时分以对西奥罗尼厄斯·蒙克的热烈赞颂作结束。他不仅用发拖长的R音的器官发出的低沉声音讲话,而且用他那双指骨粗大的大手讲话(我想不起更恰当的说法)。我和卡洛斯·富恩特斯都永远不会忘记在那个不会重现的夜晚度过的那段不可思议的时光。

12年后,我看见胡利奥·科塔萨尔在马那瓜的一座公园里面对一群人,除了他那动听的声音和他的一篇特别难懂的故事即《曼特基利亚·那不勒斯之夜》外,他没有别的武器。是由他本人用一种黑话讲述的关于一位不幸的拳击手的故事。那种黑话是布宜诺斯艾利斯社会底层的人讲的方言,如果不通过那么多马莱罗探戈来体会,我们这些外人是完全不理解的。然而,由科塔萨尔本人挑选的、在一座明亮的大公园内一个木板台上读给众人听的,正是这个故事。听众中什么人都有:从有名的诗人和失业的泥瓦匠,到革命军指挥官和他们的对手。这是另一种使人眼花缭乱的经验。尽管严格地讲,故事的内容即使是那些在黑话方面训练有素的人也不容易理解,但是你仍然能感受到曼特基利亚·那不勒斯在四边形围栏的孤独中所受的击打并感到疼痛,让人真想为他的幻想和不幸哭泣。因为他实现了同他的听众的一种如此密切的沟通,言语的意思是什么或不是什么,对谁也已无关紧要。由于某种似乎不是这个世界的声音的神奇作用,坐在草地上的听众仿佛无比美妙地漂浮起来。

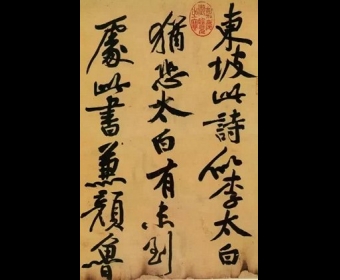

科塔萨尔(左)与马尔克斯(右)

科塔萨尔的这两件往事给我留下非常深刻的印象。我觉得这两件往事也最能说明他的为人。这是他的人格的两个极端。私底下,像在布拉格的火车上那样,他以其能言善辩、足智博学、记忆力过人、大胆的幽默和使他成为一位在过去的美好意义上的知识分子的一切因素吸引着众人。在公开场合,尽管言谈中暗示着他会成为引人注意的人物,但是他却以一种不可避免的、既有点超凡脱俗又让人感到亲切和古怪的形象使观众着迷。在这两种情况下,他都是我有幸认识的,给人留下印象最深的人。

1956年那个凄凉的秋末,一开始他就常在巴黎一家起着英文名的咖啡馆内一个角落里一张桌子上写作,就像让-保尔·萨特在离那里300米远的地方做的那样,他用一支真正的自来水笔在学生笔记本上写东西,墨水连手指都染脏了。我在巴兰基利亚一家廉价客栈里——交1比索50生太伏睡在付不起房费的递球人和幸福的妓女中间——读过他的第一本短篇小说集《动物寓言集》,从第一页起我就觉得他是我长大后想成为的作家。在巴黎时有人对我说,他常在圣日耳曼街奥尔德·纳维咖啡馆里写作。我在那里等了好几个星期,终于看见他像个幽灵似地走进来。他的身材比人们想象的还高,有一张特别淘气的孩子的面孔,穿着一件更像是鳏夫的教士服的黑大衣,两只眼睛相距很远,很像小牛的眼睛,并且那么倾斜而透明,倘若不是听从心灵的支配,很可能是魔鬼的眼睛。

几年后,当我们成了朋友时,我相信我又看到了那一次见过他的那副模样,因为我觉得他在他的优秀故事之一《另一个天空》中,在一个没有名字的拉美人身上再现了自己。那个人纯粹出于好奇心而围观断头台行刑的情景。仿佛对着一面镜子描绘一样,他这样写道:“那个人在梦中静静地待了一分钟,不肯迈出使他恢复警觉的一步。他的表情既陌生又奇特地一动不动。”他的人物穿着又黑又长的大衣,就像我第一次看见科塔萨尔时他穿的那种大衣。但是叙述者不敢走过去向他介绍自己的身世,因为害怕对方询问他时流露的激怒情绪。奇怪的是,那天下午在奥尔德·纳维咖啡馆里我也不敢走近科塔萨尔,害怕的原因也一样。我看见他写了一个多小时,其间没有停下来思考,只喝了半杯矿泉水,直到外面夜色降临他才像世界上最高最瘦的学生一样把笔装进口袋儿,腋下夹着笔记本,离开了咖啡馆。几年后,我们曾多次见面,他身上发生的唯一变化是胡须黑了,密了。直到两个星期以前,认为他长生不老的神话似乎还是真实的,因为他一直在不停地生长,但是他的年龄仍然像刚出生时那样。我从来不敢问他这是不是真的,也从来没对他讲过在1956年那个凄凉的秋天我曾看见他坐在奥尔德·纳维咖啡馆的那个角落里、什么话也不敢对他说。我知道,现在无论我在哪里,我母亲都会因为我胆小而挂念我。

崇拜对象总是令人尊敬、钦佩,令人感到亲切,当然也会让人忌妒。科塔萨尔跟不多的作家一样会让人产生这一切感情,但是此外,他还会让人萌生另一种罕见的感情:爱戴。或许不必赘言,他是让所有的人喜欢的阿根廷人。然而,我大胆地想,如果死人已经死去,科塔萨尔一定会为他的死亡引起的世界性的悲痛再次死去。无论在现实生活中还是作品里,谁也不像他那么害怕死后的荣誉和豪华的葬礼。不止于此,我还常这样想,他一定认为死亡是不体面的。他在《八十个世界一日游》中写道,一群朋友看到他们的一位朋友落入了死亡的可笑境地,禁不住笑起来。由于我了解他,并且非常爱他,所以我拒绝参加哀悼胡利奥·科塔萨尔的活动,以认识他的由衷的愉快和对他为后世留下也许尚未完成的、却像他的记忆那么美好,那么不可磨灭的作品的感谢心情,继续怀念他。无疑,这是他的心愿。

川公网安备 51041102000034号

川公网安备 51041102000034号