匈牙利小说家克拉斯诺霍尔卡伊·拉斯洛将卡夫卡视为自己的精神偶像。“我没在读卡夫卡时,我在思考他。我没在思考他时,我想念他。想念一会儿后我就把他的作品拿出来,继续读”,他认为自己和卡夫卡笔下的K有某种共性。和卡夫卡一样,他也曾在大学进修法学,准备子承父业,但枯燥的法律职业终究无法满足他浪漫的灵魂。1985年,31岁的他发表了第一部作品,《撒旦探戈》,结果一出道就成为匈牙利文坛的一座巅峰,从此开始专心创作,用令人窒息的长句和锁链般的结构完成了7本长篇小说。

克拉斯诺霍尔卡伊·拉斯洛,1954年生,匈牙利作家。2015年布克国际奖得主,代表作《撒旦探戈》、《反抗的忧郁》等。风格特点为复杂的长句和后现代的结构形式。

然而,要进入他的长篇小说,对读者来说,是困难的。首先,语言是外在的隔断,作为小语种的匈牙利文学,不仅中国读者感到遥远,很长一段时间内,欧美读者也对它们感到陌生。《撒旦探戈》最初的世界性声誉,还是来自匈牙利导演贝拉·塔尔的改编,这部七小时的电影成功捕获了苏珊·桑塔格和雅克·朗西埃等知识分子,让匈牙利文学有了向世界敞开的可能。

2013年,匈牙利诗人乔治·斯齐茨将小说原著从匈牙利文译成英语,才让英美读者真正接触到《撒旦探戈》的魅力,从此,克拉斯诺霍尔卡伊的作品开始一部接着一部被翻译,而译者都是那位匈牙利诗人——他似乎总能找到唯一的、契合的译者。2015年,克拉斯诺霍尔卡伊获得了布克国际奖,成为第一位获此奖项的匈牙利作家。今年,通过余泽民的翻译,他也终于有了第一个中译本小说。

但即使从匈牙利语变成中文,他的小说依然考验着读者的耐性。除形式上的长句之外,克拉斯诺霍尔卡伊的世界写满了人类集体的幻灭,生命的虚妄,以及孤独的存在者。在阅读中,任何人都会感到自己变成了卡夫卡笔下的那个K,在指定世界的外部不断徘徊,无法进入。卡夫卡曾在短篇中呈现过无数个地洞中的人,用内化的变异描绘出噩梦般的场景,让肺腑间的孤独翻涌出来;而克拉斯诺霍尔卡伊是个大写的K,他写长篇,写外景,写人类集体的孤独与幻灭。他把人带到了那座城堡里,关上门,为他们展示人生的徒劳和那穿着安徒生红鞋似的探戈舞步。

采写 | 新京报记者 宫子

对话翻译 | 《撒旦探戈》译者 余泽民

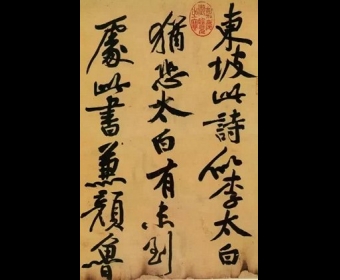

克拉斯诺霍尔卡伊·拉斯洛,一个需要深呼吸才能一口气念完的名字——就像他小说中无限增重的长句一样。对许多中国读者而言,他依然是个非常陌生的作家,《撒旦探戈》也是他在中国出版的第一本小说。但其实,他在世界文坛上已经驻足了很久,也来过中国很多次,对李白和儒家经典的理解可能比很多中国人还要深刻。他还有一个中文名,好丘,意思是美好的山丘,以及对孔丘的喜爱。

1954年1月5日,克拉斯诺霍尔卡伊·拉斯洛出生于匈牙利的小镇久洛,他的小说中也经常以匈牙利的小镇酒馆为场景。但单一的国度无法满足他的视界,在完成处女作《撒旦探戈》两年后,他拿着一份奖金,离开匈牙利,开始了自己的世界公民之旅。先是西德、法国、西班牙,然后是美国、意大利、希腊,还有后来的日本和中国。他在中国和游客谈论李白,在纽约追踪梅尔维尔的足迹。目前,克拉斯诺霍尔卡伊居住在德国柏林的家中。

《撒旦探戈》前的写作与灼伤

新京报:在斯洛伐克境内有一座和你姓氏相同的城堡。你认为自己和它有什么联系吗?(这座城堡在几年前毁于一场大火)

克拉斯诺霍尔卡伊:在卡拉斯诺霍尔卡确实存在一座匈牙利城堡,它在今天的斯洛伐克境内。那是一座将近有八百年历史的建筑,并在第一次世界大战之后,当它作为匈牙利领土的一部分被分割给斯洛伐克之后,这座建筑成了一个象征,有人写了一首关于它的歌曲,在匈牙利全国都很流行,不过那是一首很糟糕的歌曲,我每每听到,我都会感到脊背发凉。然而在我们家里,我爷爷喜欢那首歌,有一次,他在小酒馆里唱了一整天,并且做出决定,将这个地名用做自己的家姓。从那之后,我们就叫这个名字,最近这段时间,所有在政治上揣有右翼情感的出租车司机——当他们给我开发票时,一旦知道我的名字——就开始哼唱这首歌,跟以往一样,我一听到这歌,立即感到脊背发凉。

新京报:除了城堡,你在写作《撒旦探戈》之前工作的那座小镇图书馆,也毁于一场大火。

克拉斯诺霍尔卡伊:在写《撒旦探戈》之前,不仅一个图书馆着了火,我的手也在写《撒旦探戈》期间烧伤了。当时我大概写到三分之一的部分,我突然意识到,整个这一切都很糟糕,跟其他的文学作品没什么两样,我并不想写这样的书。于是,我把手稿丢进了我当时住所里壁炉的火中,随后心想,我应该付出比这更大的牺牲——于是,我将用来写那些文字的右手也伸进了火里。毫无疑问,手被烧得很厉害,疼得我在房屋旁边的小溪旁上上下下地狂跑了几个小时,无法停下脚步,因为疼得难以忍受,我感觉自己马上就要晕倒。后来,伤痛始终不能消失,我跑到一家诊所,他们让我坐下,我说,我没办法坐下,因为我一旦坐下,肯定就会疼得晕倒。我的整条右胳膊都烧伤了,愈合得很慢,之后我写完了这本书,写完这本书,烧伤的可怕伤痕也完全消失了。现在已经完全看不出来。

环游世界的文学公民

新京报:为什么总是离开匈牙利,是为了在写作中寻找新鲜空气吗?

克拉斯诺霍尔卡伊:我一想到匈牙利,总是需要新鲜的空气。

新京报:那你和其他匈牙利作家会有什么交流吗,类似文化沙龙那种。

克拉斯诺霍尔卡伊:我从来不去沙龙,尤其不去文学沙龙。我从来不从那里汲取什么。写作,文学,对我来说是私人的事情。一个男人不该用私人的事情给别人添加负担。有那么几年,每年一次,我会请朋友们来我家做客。但是那些聚会的重要性,不在于文学家们参加,而在于朋友相聚。

新京报:所以你去年一整年都呆在纽约,探索美国作家赫尔曼·梅尔维尔的足迹,他对你的影响好像很大。同时,你在中国也被称为“卡夫卡和福克纳的结合体”。

克拉斯诺霍尔卡伊:梅尔维尔是对我影响很大的作家之一,他的长篇小说《白鲸》对我产生了巨大影响。但当时我大概只有十三岁,小说中引发我兴趣的并不是鲸鱼,而是亚哈船长,我将自己想象成他,将自己置身于他的处境,好多天,好几个星期,我一个人在后院站很长时间,在那里我见不到任何人,就像亚哈船长站在海上暴风中的船甲板上。

当然,我当时已经读过卡夫卡,那要感谢我有机会进入比我年长六岁的哥哥的朋友圈,当时他们正在热烈谈论卡夫卡的小说《城堡》。卡夫卡的小说我一点都看不懂,我承认,我对主人公K感到惧怕,无论如何,我不想把自己想象成他。就在那时,我读到了亚哈船长,我能够理解他,所以是他救了我。今天的情形完全不同,今天我不理解亚哈船长,我与K有情感共鸣。

新京报:你也曾经多次来过中国。

克拉斯诺霍尔卡伊:是的,比如说,我曾在一本书里写下我在昔日南宋古城和乡村里所做的一次旅行。那部书的书名是《天空下的毁灭与哀愁》。在这本书里,我为这个问题寻求答案,我想知道今天的中国知识分子怎样看到古代帝王时代的文化。那些谈话非常有趣,我结识了非常杰出的知识分子。他们的回答自然互不相同,这一位担心旅游会对古代文化造成破坏,那一位则认为中国人在今天呵护古人留下的一切。我自己作为欧洲人,无疑同意前者的观点,然而,我也找到了某些绝不可能抹掉的隐秘的传统,正是这些传统维护着文化。因为传统存在于人的自身。

新京报:在中国的传统文化中,你又很喜欢李白。

克拉斯诺霍尔卡伊:我确实非常喜欢李白,真的是这样,他不仅对我来说这么重要,而且,他和唐代的诗人们一起,无论在匈牙利还是欧洲的其他国家,都被视为伟大的诗人。我是那么喜欢他,以至于有一次,我和我的朋友兼译者余泽民一起沿着李白走过的地方做过一次长途旅行。我们去了黄河沿岸的昔日大都市,还从长江顺流而下。我为什么这样地喜欢李白,以至于追随他的足迹,心想万一能够遇到他呢?我喜欢他的豪放,我喜欢他谈醉酒,谈月亮,谈生活,谈分离,谈朋友——我喜欢他的律动,他无尽的能量,他流浪的心性——我喜欢李白,喜欢这个人。当然,我只能在优秀译文的基础上揣测诗歌,但是揣测的结果总是告诉我,天哪,这该是多么奇妙的诗歌!

川公网安备 51041102000034号

川公网安备 51041102000034号