“我,一个六十多岁的男人,在这儿揉着双眼,试图从迷雾中辨别这个世界的轮廓,这个直到昨天我才开始怀疑的世界。我,一个疲惫的作家,来自一个理性疲乏的时代,是否能找到能量来注视这个陌生的地方?在社会努力适应巨大变革的时代,我还有什么东西可以在情感层面给将来的争论、争斗和战争带来新的视角?”

2017年12月7日,新晋诺贝尔文学奖得主石黑一雄在瑞典斯德哥尔摩发表了纪念演讲。作为英籍日裔作家,石黑一雄在演讲中回顾了儿时跟随父母和姐姐举家迁居英国后的童年经历。在那里,他被完全训练成了一个英国中产阶级的孩子,尽管父母一直坚持着日本式教育的努力,但遥远的久别,他仍然对故国文化一无所知。直到20岁的一个夜晚,石黑一雄用一种新鲜又紧张的强度写下了一个有关出生地长崎的故事。这令他惊喜,也自此发现了自己的文学野心。在石黑一雄的脑海中,日本是一个小孩出于记忆、幻想和推测所建构的情感存在,这个“日本”是独一无二的,同时是非常脆弱的,无法从外部进行认证。

石黑一家迁居英国的时候,距离二战结束不过20年光景。在那场空前的人类灾难中,日本被英国当作残忍的敌人和死对头。然而少年时的石黑一雄,却在身边的英国人那里感受到开放和宽容,这让他至今都怀有对于英国的喜爱、敬重和好奇。

44岁的时候,石黑一雄参观了二战时期留下的一个纳粹集中营,并且见到了三名幸存者。那一次,他感到无比接近黑暗势力的心脏,也开始重新思考这段历史,在此之前他认为二战的恐怖与胜利都只是属于父母那代人的。“记忆的重担落到我们这代人身上了吗?我能尽我所能把这些记忆和教训从上一代传到下一代吗?”

石黑一雄成长的年代里,欧洲从极权政权、种族灭绝和史无前例的大屠杀转变为近乎无国界友谊般的民主地区,旧殖民帝国在世界各地崩溃,女权主义、同性恋权利和反对种族主义的战线上都取得重大进展,这些都让他这代人倾向于乐观主义。

但2016年,欧美的政治事件以及全球各地的恐怖主义让石黑一雄感到了沮丧,他开始怀疑从小就认为理所当然的自由人道主义价值可能只是一个幻觉。由此回望,石黑一雄突然发现,自柏林墙倒塌以来的这个时代其实是一种自满,国家间巨大的财富和机会不平等被允许生长,2003年伊拉克战争和2008年金融危机后的长期紧缩政策,使世界陷入了极权思想和民族主义泛滥的状态,如今整个世界正在分裂成对立的阵营,彼此争夺资源和权力。

与此同时,科技和医学的突破也带来新的挑战。基因遗传技术、人工智能和机器人技术在拯救生命之外,也可能制造像种族隔离一样野蛮的精英统治以及大规模失业。所有这一切,都让石黑一雄对这个世界产生了怀疑。

石黑一雄觉得,在我们从困难的时间隧道中穿越而行时,文学显得尤为重要,今天的文学必须变得更加多元化。因此,他呼吁必须拓宽人类共同的文学世界,把更多来自第一世界精英文化舒适区之外的声音包容进来,必须更加有力地探索,从仍不为人知的文化中发现宝藏;必须小心谨慎,不要过分狭隘或保守地定义好文学,必须保持开放的态度,特别是在日益严重的分裂时期,必须学会聆听。

凤凰网文化将石黑一雄的演讲全文进行了编译,发布于此。在诺奖得主的背后,还有一个从日本迁居到英国的小男孩,在文学背后,也还有历史。

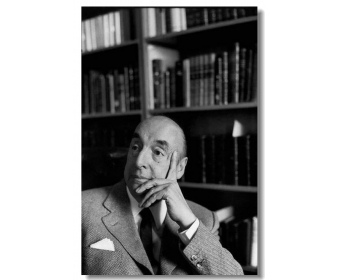

石黑一雄

壹

如果你在1979年的秋天碰到我,你可能很难给我分类,不管是社交上还是种族上。那时候我24岁,你会觉得我的一些特点看起来是日本式的。但是我又很不像当时大部分在英国的日本人,留着披肩的长发,还有着土匪风格垂下来的胡子。

唯一在我身上可识别的是谈吐中的口音,是那种英国南部乡村长大的孩子的口音,这也是受了毫无生机的已经过时了的嬉皮士年代的白话影响。如果我们有交谈,那我们可能在讨论荷兰足球运动员的战术,鲍勃·迪伦的最新专辑或者那一年我在伦敦和无家可归的流浪汉一起工作。

如果你提到日本,问我关于它的文化,你可能会感受到我态度中的一丝没耐心的迹象。我不得不承认,作为一个五岁就离开日本,甚至连假日都没有回去过的日本人,我对日本文化一无所知。

那一年秋天,我背着背包拿着吉他和一个随身携带的打字机来到巴克斯顿、诺福克——一个英国小村庄,老的水磨坊和平旷的农田包裹着它。我来这里是因为我接受了一个来东安格利亚大学的创意写作研究生的学习机会。大学离诺维奇大教堂镇有十英里远。

由于我没有车,早中晚只来三趟的公交车成为我唯一的选择。很快,我发现这一切一点都不艰辛,因为一周我只需要上两天课。我租了一间屋子,房东是三十岁刚丧偶的男子。我一天到晚见不着他,也许对他来说,这幢房子里充满了他那被摧毁的梦想的亡灵。也许他只是躲避我。换句话说,在经历过伦敦那狂热的日子后,这段不同寻常的安静与独处时光将我转换成为一个作家。

事实上,我的小房间并不像传统作家写作的阁楼,它倾斜得让人有一些幽闭恐惧症般的不舒适,尽管我踮起脚尖能看到窗外的风景,那是一片伸向远处犁过的地。有一张小桌子,放着我的打字机和一个几乎占了整个位置的台灯。在地板上,原本放床的位置放了一块大的长方形工业泡沫材料,它会让我在睡梦中频频出汗,哪怕是在诺福克寒冷得要命的夜晚。

正是在这个房间,我仔细检查了夏天写的两个短篇,确保它们足够好才能在我的同学面前展示。(我们六个人一个班,每两周会有一次见面会)。那时候,我几乎没有写出什么通常意义上的小说,仅有的那些倒是帮助我在班上的一个广播剧里占有了一席之地,这个广播剧此前还被BBC拒之门外了。

实际上早在我20岁的时候,我就坚定了成为一个摇滚明星的梦想,文学的野心直到在诺福克这段时间里才被自己发现。我当时仔细检查的那两个故事是在一种惊慌状态下完成的,分别对应了我在学校听到的两个新闻,一个是可怕的自杀,一个是苏格兰的街道斗殴——我还在那里做过一段时间的社区工作。

它们都不是写得很好。我还写了另外一个故事,关于一个青少年毒杀了他的猫,背景设置在当时的英国。有一天晚上,在我来到那个房间的第三周或者第四周,我发现自己用一种新鲜又紧张的强度书写日本、书写我的出生地——二战最后岁月里的长崎。

我必须要说,这个效果让我感觉很惊喜。如今,对于一个有抱负并有混合文化背景的年轻作家而言,在作品中寻找自己的根是一种盛行的文学气氛,但当时却远非如此。那时候距离英国“多元文化”文学的爆炸还有几年的时间,萨尔曼·鲁西迪还是一个无名小卒,出了一本绝版小说。

如果去问当时年轻的英国作家,人们可能会提到玛格丽特·德拉布尔,年长的作家则可能是艾丽斯·默多克、金斯利·艾米斯、威廉·戈尔丁、安东尼·伯吉斯、约翰·福尔斯,外国作家会是加夫列尔·加西亚·马尔克斯,米兰·昆德拉或博尔赫斯只占少数,对于热衷阅读的读者来说,提他们的名字没有任何意义。

就在那样的文学气候下,我完成了我的第一个日本故事。我终于找到了一个新方向,但我马上提醒自己这种突破是不是不应该被看作是一次自我意淫,也怀疑是不是不应该迅速回到被称作正常的那个文学主题上。

在大量的犹豫之后,我开始让别人看我的故事。直到今天,我都很感激我的同学、我的导师——马尔科姆·布莱伯利和安吉拉·卡特,还有小说家保罗·贝利——那年的驻校作家。感谢他们的鼓励,如果他们的肯定,我可能就不会再写日本了。

就这样,我回到房间里继续写,从1979年冬天到1980年入春,除了我们班的其他五个学生,卖早餐麦片和羊肉肝脏的零售商,还有我的女友——也就是我现在的妻子罗娜,她每两周看我一次,我没有见过任何人。那不是一个平衡的生活,但是在那四五个月里我完成了我的第一部小说《远山淡影》的一半,也是写长崎的,关于原子弹掉落后的那几年。我记得那段时间偶尔还会构思一些不是发生在日本的短篇故事,却发现我的兴趣在迅速减退。

至今为止,这些日子对我来说仍然很重要。如果没有这段时间,我可能不会成为一个作家。也正是从那时开始,我经常回望并反问自己:在我身上发生了什么?这些能量从何而来?我的结论是,在生命的那一刻,我投身到了一项非常紧急的保护行动中。为了解释这一点,我需要再倒回去一些。

贰

1960年4月,五岁的我和父母、姐姐来到英格兰位于萨里地区一个叫吉利福德的小镇上。小镇位于伦敦南部30英里的地方,被认为是富裕的股票经纪人带。我父亲是一名海洋学家,受聘为英国政府工作。他发明的机器正是伦敦科学博物馆里一件永久的展品。

我们来到英国不久后拍的照片,展示了英国消失的时代。那时候人们穿着羊毛V领套头衫,扎着领带;汽车尾部还放有跑步板和一个备用轮胎。披头士,性改革运动,学生游行和多元文化论随处可见。对于我们家人初次遇见的英国人而言,很难相信他们甚至会怀疑这些理论。不过,遇到法国认或者意大利人已经非常难能可贵了,更不用说日本人了。

我们家住在十二所房子的尽头,正是铺设好的道路尽头与前往乡村的道路起点。如果散步到当地农场和车道——成群的奶牛在田间来回走动——都不需要五分钟。牛奶由马车运送。我记得自己在英国最初的那些日子,习以为常的活生生的画面是刺猬——当时这种可爱、浑身带刺的夜行动物在这个国家数不胜数——被夜间的行车压扁的样子。刺猬的尸体被遗落在晨雾之中,整齐地排在路旁,等待清洁工的清扫。

我们所有的邻居都去做礼拜,当我和邻居的小孩一起玩耍时注意到,他们在吃饭前会做简短的祷告。我也参加了主日学,没多久就开始在教会的唱诗班唱歌。十岁的时候,我成为第一个在吉利福德唱诗班领唱的日本人。我去当地的小学上学,是那里唯一的非英裔的小孩,也许在这所学校的历史上也是唯一。在我十一岁的时候,我就坐火车去隔壁镇的语法学校上学,跟穿着细条纹套装戴着礼帽去伦敦上班的成年人挤一个车厢。

在那时候,我已经完全被训练成了一个英国中产阶级言谈举止的孩子。去朋友家的时候,我知道如果有成年人进入房间,我应该站起来示意。我学会了,当我想在用餐时离席必须要经过同意。作为附近街区唯一的外国小孩,我在当地已经小有名气,一些小孩还没有遇到我就已经知道我了。有时候,完全陌生的成年人在路上或者当地商店碰到我也会叫出我的名字来。

当我回顾那段时间,我记得那时候离二战结束不到20年,战争期间日本被当作他们的死对头。我很惊讶他们开放的态度以及出于天性的宽宏大量,这些传统的英国社区正是以这样的方式对待我的家庭。我对这一代英国人的喜爱、敬重与好奇一直持续到今天,他们这代人经历过二战,并在战后建立了一个举世瞩目的福利机制完备的新国家。我对他们的这种印象很大程度上基于我那些年的个人经历。

不过,一直以来,我和父母在家里过着另一种生活。我们在家里遵循不同的规则,拥有不同的期待,说着不同的语言。我的父母最初是打算一两年后就回日本的。事实上,在停留英国的前十一年当中,我们总是在一种明年就回日本的状态下。

结果是,我父母看待问题的方式仍然停留在游客阶段而不是移民。他们经常交换对当地人习俗好奇的观察而不是想着融入进去。很长时间,他们都假设我会在日本度过我的成年生活,所以保持日本式教育的努力一直没有荒废。每个月都有从日本寄来的包裹,包裹里有上一个月的日本漫画,杂志和教育书摘,这些东西我都如饥似渴地消化着。

可惜这些包裹在我青少年时期停运了,也许是因为祖父去世了的缘故。但是当父母聊起日本的老朋友、亲戚和家里发生的事情时,仍然稳定地给我提供有关日本生活的画面和印象。我总是有一套关于自己的记忆储存的系统,关于祖父的,关于我落在日本的玩具,我们住的传统日式房屋,我的幼儿园,桥上凶猛的狗,还有理发师为小男孩定做的椅子,椅子前面有一个小车固定在镜子上。

在我长大的过程中这些都积攒了起来,比我想过要写散文小说要早很多。我正忙着在大脑里构建这个细节丰富叫作日本的地方,在某种意义上日本是我身之所属,从这里我得到自己身份的认知和信心。事实上,在构想那个生动的个人化的日本时,我没有真正地回到日本去看看。

因此,要提及保存记忆的需要。当我二十五岁左右的时候,我开始意识到一些事情。我开始接受“我的”日本,也许对应不了任何我乘坐飞机能到的地方。我开始接受父母谈论生活的方式。

我想起自己早先的童年时光,在60年代和70年代那部分的记忆已经失去踪影。因而,在任何情况下,存在于我的脑海中的日本,是一个小孩出于记忆、幻想和推测所建构的情感存在。也许意义最大的是,我开始意识到,我每长大一岁,这个我的日本,我成长的宝贵的地方,在变得越来越模糊。

我现在非常确定这种感觉,“我的”日本是独一无二同时又是非常脆弱的,是无法从外部进行认证的,也是她驱使我在诺福克的小房间里写作。我所做的只是趁着他们从我脑海中永远消失之前,把那个世界里特别的颜色,她的礼仪,她的尊严,她的缺点,每件我想到关于这个地方的事情写在纸上。我希望在小说中重建我的日本,使她安全,这样我以后就可以指着一本书说,“这儿有我的日本,就在这儿”。

川公网安备 51041102000034号

川公网安备 51041102000034号