“发现者”系列访谈

杨献平:兆胜博士,我读过你几乎所有的文学批评。其中,我觉得散文批评是分量和数量最大的,而且也认为,在当下的散文批评领域,你的批评是最全面和前沿的,既有宏观的统摄、分析与研究,又有局部和个体的分析与透视。这一点,我觉得非常难得,目前也是无人可及的。我想问:你对新时期以来的散文整体态势有怎么样的看法?你觉得,新时期散文变革主要体现在哪些方面?

王兆胜:献平先生过奖了,我对散文批评只是有些体会,但也是管窥蠡测,决不敢说“无人可及”。

谈到“新时期以来中国散文的整体态势”,如果用一个图型来表示,那就是它大致走过了一个“n”字,只是它的起点和终点不同,终点比起点要高。也就是说,从20世纪七十年代末开始,散文呈上升之势,到九十年代上半期散文达到高峰;然而,从九十年代下半期开始,散文呈下降态势,到新世纪已趋于平稳和平淡,并酝酿新的发展。

关于新时期中国散文变革,我以为主要有以下几点较大的变化:一是文体的解放和革命。虽然“五四”开始的新散文与古代散文文体相比是一次解放和革命,但从格局上说却仍然是精致的小格局。然而,进入20世纪八十年代后期,散文文体脱胎换骨,进入了一个完全解放和自由的状态,以余秋雨为代表的“大文化散文”是其典型例子。当散文放开裹脚,进入自由的天地,其文体就获得了难以估量的发展。二是散文语言的重大突破。以往的散文语言从没有像新时期散文语言这样丰富多彩和揺曳生姿,这可能与新媒体、新技术、世界文化一体化有关,也可能与作家的放手与解放有关,这就带来新时期以来中国散文语言的诗性、敏锐、直观和透力。三是散文观念之巨变。可能与世界的巨大变动直接相关,由于人们对于散文观念的不同理解,也导致了散文的价值取舍和走向与以前大不相同,这就必然导致散文观念变新后散文创作出现新的景观。以散文的真实观为例,今天的人们再也不像以前那样,只从“实有其事”的角度进行理解,而是赋予了其别样的真实观,有人甚至提出“虚构”的真实观,还有人认为散文都是虚构的。这种观念的根本性变化,不可能不对散文创作提出根本甚至致命的挑战。

杨献平:我也读过你的不少散文佳作,像你这样既在学术批评领域成就斐然,且又能写出很好散文作品的批评家可谓不多。我注意到,你的散文写作与你的散文态度(主张)始终是一致的。这方面,有你的散文集《天地人心》,文学批评集《温暖的锋芒——王兆胜学术自选集》等为证。但是,不少批评家言说他人作品头头是道,自己操刀写作则呈现出一种与己相悖理念的现象。就你个人而言,你如何处理批评和写作的关系?或者说,你觉得学术批评会对写作有着怎样的助力与影响?

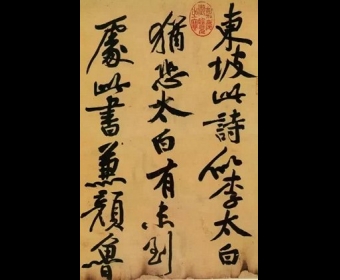

王兆胜:在中国古代,学术和人生是不可分离的,所以有“读万卷书,行万里路”的说法;而理论和写作也是如此,刘勰的《文心雕龙》既是文学理论著作,又是美文;其实,跨文体写作在司马迁的《史记》中早就成为一个范例,在此,文、史、哲、经、政、法是不分家的。然而,到现代,由于学科划分的日益细密,专业化的日益加强,从而导致了技术与专业的盛行,综合能力的降低!以文学批评和研究为例,许多学者往往不读作品,于是使学术研究在概念与逻辑中穿行,久而久之,甚至丧失了文学欣赏的口味,这样的批评和研究也就可想而知了。我一直坚信,“博大精深”、“触类旁通”、“集思广益”、“百川归海”这些观念所包含的思想,因为只有这样才能避免狭隘、肤浅和盲人摸象的局限。

当前,流行着一种很不好的现象,即文学批评和创作的矛盾甚至水火不容。在作家看来,批评家都是外行,也都是与作家过不去的,于是对于批评采取对立、敌对甚至不屑和反感的态度;在批评家看来,作家写作由于受感性、偏见、文化水平的限制,其作品往往都不值一观,于是对之大加责罚,有时还给予全盘否定,从而缺乏足够的同情之理解。在我看来,批评和写作并不矛盾,更不是死敌,而是相得益彰、互为因果的关系。我们很难想象,没有批评(评论)的文学能够成为一个经典;同理,没有文学的批评(评论)能够有所附丽和超越。问题的关键是,批评与写作各有特长,一是重理论的透力,一是重感性的体悟,二者如机之有双翼、车之有双轮一样,共同推动着文学这一机体的运行。更为重要的是,批评与写作的同心同德、互相借鉴、双向互动,方能结出文学经典的硕果。当前,中国散文乃至文学事业一直不如人意,很重要的一个原因是,批评与写作的离心离德、互相敌视、双向制约。当然,作家不理解批评为何物,批评家将批评当成砍杀大棒而不是评价的公器,也是导致当下批评和写作分道扬镳的一个重要原因。

在我看来,批评与写作是两个不同的职业,但又都是文学这面旗帜下的“战士”,就好像围棋的“手谈”一样,黑白双方既是对手,但更重要的是手谈的朋友。站在这一基点,我认为文学批评与文学写作是“和而不同”的:所谓的“和”,就是抱着一个同情的理解之心看待对方,以“取人之长,补己之短”的方式向对方学习;所谓“不同”,即是保持自己独特的价值取向和心灵追求,来认识、评价对方,这样才能显示独立、自由的精神。也是从此意义上说,我不希望我的批评是没有写作基础的批评,更不希望我的写作是没有批评的写作,而是在二者之间建起一个可以无限延展的广阔时空。

某种程度上说,我更愿将自己的散文写作看成练笔。但另一方面,我得助于文学研究和批评者甚多,这主要包括价值观、思想力、审美判断等。比如,因为现代意识的烛照,使我认识到中国现当代作家普遍存在着“都市文化恐惧症”,所以,我获得了观察他们的一个视角,即对于乡村的过度崇尚,对于都市的无情批判。也是基于此,我的散文写作就避免了这一局限,能够公正、客观、健康地审视城乡文化。

杨献平:你的《坚守与突围:新时期散文三十年》、《超越与局限——论80年代以来中国的女性散文》、《困惑与迷失——论当前中国散文的文化选择》等散文批评是深得散文作家之心的,尤其是那种不偏不倚,公正温和的批评态度,叫人钦佩。我从中感到,你的观察和了解是深入和细致的,这种学术的耐心,也是当下多数批评家们所缺乏的。我想问,兆胜博士如何看待近年来的散文写作态势?也想知道,你今后对散文研究批评的方向或者着力点主要有哪些方面?

王兆胜:我的散文批评确实坚持尽量公正温和的立场和态度,因为我发自内心地希望看到更多优秀作品的产生。但由于各种原因,完全公正是很难也是不可能的,所以只能努力做到“尽量”。我对于自己的要求是,对于熟悉的作家我不护短,对于不熟悉的作家我不避长。另外,用一颗善心行事,这是我的座右铭。还有,我坚信一种有敬畏之心的人生态度,更相信“人做事,天在看”的中国古语。

欲谈“近年来的散文写作态势”,应将之放在不同的价值坐标中进行审度。如果放在新时期,那么,如前所叙,它是呈下降之中,即那个“n”的终端,因为它无法与20世纪八九十年代相提并论,这主要是受到社会不良风气影响后的“反道德”、“反文化”所致;但若放在新世纪这十多年的进程中看,它又呈上升之势,即那个“n”的终端上翘的开始,因为在渐渐消除20世纪的“散文热”给散文带来的负面影响后,散文开始稳定下来,找到自己的位置和根,进入了新的征途。这也是我对进入新世纪后近年来散文发展较为乐观的看法。

今后,我散文研究和批评的发力点将集中在:撰写一部厚重的“新时期中国散文史”,试图以新的观念、立场、眼光、方法、语言,来打捞三十多年来中国散文的日月精华,努力突破以往有些模式化、概念化、重复化和流行化的散文史写作格局。

杨献平:当下的日常生活日渐趋同,思维和情绪渐为一致,在普遍焦虑与物化的环境当中,写作上的雷同与复制现象愈加明显。特别是一些写作者,一旦获得了较好的生存条件之后,就基本上断绝了与大地乃至生活根底的联系。这种现象现在虽然不够明显,但是已经开始蔓延了。兆胜博士如何看待当下的散文写作?尤其是以六、七十年代为主体的散文写作者的作品?你认为哪些人做得更好一些?

王兆胜:你所说的现象确实存在,因为诸多原因,写作者的异化呈日益普遍和加速度的状况。当写作者逐渐贵族化,当写作者越来越不尊重、敬畏写作,当世俗的功利使写作沦为工具,我们很难想象写作不被污染和践踏。当下的散文写作最大的问题是技术至上,其神圣被消解,较少有人用心写作散文,更不要说用生命来书写散文。因此,我判断当下散文一个重要标准不是所谓的叙述策略,而是生命的境界与品质。

就六七十年代出生的散文作家写作而言,他们感觉敏锐、文字的驾驭能力强、时空阔大、思维多元,但最大的问题是玩弄技巧、太过使才、心中无畏、动多静少。

杨献平:读你的散文批评,我觉得论述非常严整和明晰,其中,我觉得最重要的有三个关键词,一是真诚,二是自由,三是大情怀。这三个,我想,也是构成散文品质的根本要素,也在你自己的散文作品当中有着强烈的体现。我想问王博士的是,散文的虚构行为几乎成为了共识,但在真诚层面,如何把握虚构与真实的关系?自由是散文的命脉所在,也是验证作家创造力,特别是思维广度和思想品质的要诀,你如何看待散文的自由,或者自由精神在散文写作当中的角色与“重量”?

王兆胜:由散文的“真实观”到散文的“虚构”是一个巨大的飞跃,今天的散文创作和研究再也不像以前的从“实有其事”来理解散文了,因为“虚构”的散文未必不是真实的。不过,现在人们极容易将“虚构”理解成为“虚假”,有人甚至直言所有的散文都是虚假的,这是一个重大的误区。在我看来,散文的虚构可以不是“实有其事”,但情感和心灵世界必须是真挚的,否则就走向了随心所欲的“虚假”。至于散文自由更是重要的,它关涉散文的命脉,自由不仅表现在与政治、经济、思想、文化的辩证关系中,即“入而能出”,更表现在心灵的自由,一种心灵的自然、散淡、超然。其实,自由精神就如同在天宇中的地球,它既有宇宙的限制,又有地球的沉重,更有自由的逍遥,一种“坐地日行八万里”的潇洒自由。

杨献平:就我个人观察,现在的文学写作也成为了一个名副其实的名利场、利益和人情圈子,经济或者说由经济决定的人情已蔚为大观。在这样一个表面繁荣而过分“务实”的环境中,你认为写作者应当如何做?或者说,在被不自觉裹挟与参与的氛围当中,写作的意义何在?写作的勇气,真诚和自由的言说又如何能够获得应当的位置与尊重?

王兆胜:一时代有一时代之文学。今天的社会、文化语境是把双刃剑,一面是开放与解放,市场经济的浪潮无所不在、摧枯拉朽,这为文学发展带来了机遇;另一面是功利主义甚嚣尘上,物欲横流和作家的失德极为普遍,这导致了文学水准的直线下滑,以至于文学成为工具和被践踏的对象。不过,人之道是“损不足以奉有余”,而天之道则相反,是“损有余以补不足”。今天的散文创作也是如此,有人确实获得了经济利益,但从文学和精神境界上看,他们又是在浪费光阴与才情,因为离开文学性和精神性的书写无疑于舍本求末、南辕北辙;另有人甘于寂寞,以文学的精神从事写作,虽然所得不多甚至经济拮据,但他们用自己强大的心灵之光照亮了世界和人生,其贡献和身后名是巨大的。也是从此意义上说,诗穷而后工,曹雪芹就是一个典型例子。我一直认为,如果用文学挣钱,那不如去做买卖,以做买卖的方式从事文学,那多半是垃圾,也是从这个意义上说,从经济收入的角度来给作家排名次是极其荒唐可笑,也是一件焚琴煮鹤的笑谈!

作家是一些特殊的人,他们心系民生,尤其能敏锐地感知底层人生的苦难,并以天地情怀对万物生灵甚至一草一木怀了悲悯与同情。作家是人间世和天地间美好向往的代言人,他们以心灵的大光照临一切,尤其是阳光照不到的地方。

杨献平:可否谈谈你最近的学术批评和文学创作方向?另外,你觉得个人的写作勇气源自哪里?你的文学批评是当今一流的,你如何看待文学批评滞后,乃至文学批评遭受怀疑的尴尬现象?再者,你认为的理想文学批评状态是什么?

王兆胜:最近,我写的批评文字和散文作品较少,除了工作繁忙外,一个很重要的原因就是不想写得太多,我更想慢慢体会这个世界和人生,就像秋阳将它灿烂的余辉轻柔地撒在大地一样。不过,我最近的学术批评和散文创作更多地投入社会和文化关爱,希望能思考中国文学和文化在世界发展中的价值和意义。

在我看来,写作一面是一种社会责任担承,另一面是心灵和精神的需要,这种勇气主要来自一种理想主义和天地情怀。当一个农民之子得到了天地之气的滋养和哺育,我的写作就有了无穷的勇气和力量,那是一股浩然正气的荡漾与喷涌,任何事情都不能阻止它。

当下的文学批评确实处于滞后状态,它也不时遭遇怀疑和指责,这是很不正常的,这一面是由于人们对于批评的误解,一面是由于批评的变质,双重的缺席必然带来文学批评的强烈异化。

理想的文学批评应该是保持自己的纯洁、自由和批判精神,同时又能得到文学家的理解和认同,在批评和创作之间建起互通有无、相得益彰的辩证关系。批评是有益于创作之事,创作也是批评的源泉,二者是互相依存、不可或缺的两个方面。

原载:文学与人生

川公网安备 51041102000034号

川公网安备 51041102000034号