2020年5月12日,南京大学当代中国研究院院长、文科资深教授,教育部长江学者特聘教授周晓虹发表了《江村调查与社会科学中国化》的线上演讲,这是社会学长江学者工作室、贵州民族大学社会学与公共管理学院联合举办的“迈向人民的中国社会学——纪念费孝通先生诞辰110周年系列讲演”的第一讲,贵州民族大学校长王林教授主持了线上讲演。

在本次讲演中,周晓虹教授对中国社会学、人类学发展史上具有里程碑意义的费孝通江村调查做了深入解读。

目前,周晓虹教授领衔的南京大学当代中国研究院正在举办以新中国劳模和女兵为访谈对象的“2020口述历史征文大赛暨口述史研习营”,邀请所有立志用自己的长辈及亲朋好友的个人生活史为共和国宏大的历史画卷补齐一角的朋友,欢迎参加。

江村调查与社会科学中国化

讲演 | 周晓虹

整理 | 张景

本文系周晓虹教授讲演纪要,由东南大学人文学院社会学系张景整理,未经讲演人审阅。同名论文可参考:

《周晓虹 | 江村调查:文化自觉与社会科学的中国化(上)》

一如年月日是时间的标志,里程碑是空间的标志,距今80余年的地处苏州吴江的开弦弓村,是现代中国社会学和人类学发展历史上重要的时空节点。1936年,年仅26岁的费孝通在毗邻太湖的小村庄进行社区调查及其后在此基础上写成的博士论文《江村经济》,是后来成为英国人类学家马林诺夫斯基所言“人类学实地调查和理论工作发展中的一个里程碑”。

江村调查所具有的意义是双重的。第一,人类学的文野之别的跨越,即人类学学科在此之前是专门研究所谓未开化的状态的民族,所谓的野蛮民族。但是在费孝通的调查之后,人类学开始进入了对包括中国这样在世界上为数众多的,在经济和政治上占有重要地位的民族的较为先进文化的民族的研究。第二,从人类学、社会学以及整个现代社会科学在中国的范围内发展而言,江村调查最早体现了中国社会学家的文化自觉,凭此,费孝通及其所代表的中国学派在社会学中国化的道路上走出了坚实的一步。

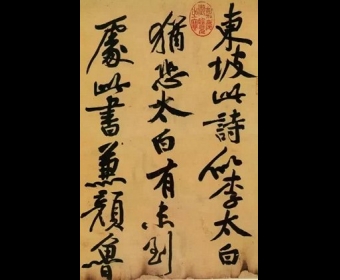

费孝通1936年江村调查之唯一留影

2016年,南京大学、北京大学、苏州市吴江区等在吴江区七都镇太湖群学书院(江村所在地)联合举办费孝通江村调查80周年学术纪念会,特别邀请上图中的小男孩,时已88岁高龄的沈宝法老人参加。

触摸江村:缘起与发现

从大的社会背景来说,十九世纪30年代左右的中国青年知识分子,都非常重视对中国农村的研究。从个人动机上来说,在个人身家方面,王同惠的去世使得费孝通背负了沉重的精神负担,,他只有从事乡村相关的研究工作,才能感受人生乐趣;在学术上,在进入江村之前,他希望通过自己的研究,在两个向度上向传统人类学提出挑战,一是跨越文野之别的清规,二是打破人类学研究者只能研究异文化的戒律。

1936年7~8月间,费孝通在50多天的时间里完成了开弦弓村的调查。9月初,从上海乘坐邮轮赶赴英伦,并在行船之中将调查资料整理出来。此后在伦敦经济学院写成出版时题为《开弦弓:一个中国农村的经济生活》的博士论文。用作者自己的话说“是一本描述中国农民的消费、生产、分配和交易等体系的书”。这本书真正惊心动魄的是“它有意识地紧紧抓住了现代生活最难以理解的一面,即传统文化在现代西方影响下的变迁”。

费孝通不但明了此时发生的整个世界体系东扩的必然性,而且明了资本市场和现代化工业进入中国农村的必然性,那么正式在开弦弓村的调查才使之有可能。“进一步了解传统经济背景的重要性及新的动力对人民日常生活的作用”换言之,正是因为开弦弓村的调查,才使费孝通深知自己民族的传统文化或农耕文化的特性,以及面临西方冲击时的问题所在。

文化自觉,或如何跨越“文野之别”

马林诺夫斯基在该书的“序言”里,称这部著作是社会人类学历史上的里程碑,而其最重要的依据就是作者的研究“并不是一个小小的微不足道的部落,而是世界上一个伟大的国家”。换言之,“作者并不是一个外来人,在异国的土地上猎奇写作的;本书的内容包含着一个公民对自己人民进行观察的结果”。

尽管费孝通并没有意识到自己的作为后来成为人类学跨越“文野之别”的标志,但是从他进村之时写的《江村通讯》来看,作为一个人类学领域已浸淫数年的研究者来看,他应该清晰地意识到自己对开弦弓村的造访将会触犯人类学的“文野之别”。

为什么会形成这种清规戒律?

人类学“文野之别”的清规的形成,与这一学科最初形成于地理大发现后欧洲殖民的历史有极大的相关。十九世纪30年代以后,随着越来越多的未开化民族开始接触现代文明,人类学内部开始滋生出文化相对主义,加之随着学科之间的交叉,在以未开化民族为研究对象的人类学与以西方现代社会为研究对象的社会学之间发生了接近与融合。

如果说“文野之别”的跨越动因,“在很大程度上是人类学与社会学的结合促成人类学向文明社会研究的转变”,那么对传统上的研究“异文化”的人类学来说,这种转变在费孝通那里还存在着对“他己之别”的跨越。

利奇一再强调,某些社会人类学家,欲图研究本社会的愿望可以理解,事实上也值得称赞,但危害重重。按照人类学当时的观点,研究熟悉的社会,先入之见就可能造成研究的偏见,如果是单纯的陌生人去研究,就不会受到偏见的影响。要避开利奇的忧虑,保证研究的客观公正,或者说要实现充分的民族自省,研究者就必须具备费孝通先生晚年一再强调但青年时代已逐渐养成的能力——文化自觉。

我认为,在社会学领域你必须具备如米尔斯所说的“社会学想象力”,对于研究本土文化的人类学家来说,则必须养成费孝通所言的“文化自觉”——“即生活在一定文化中的人对其文化有‘自知之明’,明白它的来历、形成过程、所具有的特色和它的发展趋向”。可以说,正是有赖于这种同样能够增进理性、看清世事的心智品质,费孝通才能在江村调查中实现对“文野之别”的从容跨越。

“出得来”与“进得去”

“陌生化”与“他者化”的辩证统一

一般而言,在从事文化或者社会研究之时,与研究者的地位或身份相关的问题通常包括两个方面:其一是研究自身文化或本民族成员之时,能否以及如何抽身其间,以避免熟视无睹或情感涉入,再或无法客观的问题?其二是研究你所陌生的异文化(比如人类学通常研究的土著文化)之时,能否以当地人自己的世界观或分析视角,去观察被研究的文化或民族成员,以避免囫囵吞枣或以偏概全,或隔靴搔痒的问题?

针对上述问题,费孝通1997年在《人文价值再思考》一文中,以“进得去”和“出得来”六个字高度概括了上述研究的难题。

如果说与异文化的接触能够使研究者摆脱对家乡或本土文化的“麻木”,形成对本土文化的“知之”或我们这里所说的“文化自觉”,那么此时开弦弓在西方世界的冲击下所发生的迅疾的社会变迁则快速促进了这种“知之”或“文化自觉”的养成。

如果说急速的社会变迁造成了原来浸淫其间的社会成员对自己生长的土地和文化的陌生化(布莱希特的“间离效果”),而这陌生化保证了研究者在自己的文化中“出得来”,那么按费孝通的理解,在这多少被动的“陌生化”之外还有一条主动的“陌生化”路径可走,即致力于“对一般人类学理论方法和海外汉学人类学研究的深入了解”。

从江村走向中国

解决了研究者可以研究本土文化或研究时能够“出得来”的问题,其实只是回应了前述“利奇之忧”的一半,另一半同样甚至更为棘手:以费孝通及1930年左右燕京学派为代表的中国人类学家的微型社区研究,能否以及在何种程度上能够概括幅员辽阔、错综复杂的中国国情?用费孝通的话来说,“这个问题的矛头直指我的要害,因为如果我学人类学的志愿是了解中国,最终的目的是改造中国”,那么,如果不能通过对江村及后来的云南三村的研究获得对中国的概括性认识,所有的一切皆会前功尽弃。

费孝通通过《江村经济》及其后的微观社会研究而认识中国的努力并非没有留下遗憾。就“从特殊到一般”的认识过程来说,如果说无论是江村还是云南三村落入研究者眼中都带有某种偶然性的话,那么如何能够保证在这种偶然的类型“捕获”中不致挂一漏万,依旧不仅是一个操作上的难题,更是一个理论上的难题;而就“从特殊到一般”的认识过程来说,费孝通的遗憾则更为鲜明,尽管那是一个需要历史来负主责的问题。

社区研究:探寻社会科学中国化之路

派克对费孝通乃至十九世纪30年代整个中国社会学的意义,在于他所提倡的“社区研究”(community study)为此时吴文藻的“社会学中国化”的设想提供了可能的具体路径。派克的主张所以能够和吴文藻及燕京社会学家们一拍即合,除了来自西方的理论在解释中国现实上的无力外,也与刚刚接触社会学的中国学者们面临幅员辽阔、错综复杂的中国社会时的孱弱或无从下手有关。

费孝通践行了自己的老师吴文藻给出的“社会学中国化”的实现路径。1940年,在为《社会学丛刊》作序时,吴文藻曾将自己的社会学中国化的设想描述为:“我们的立场是:以试用假设始,以实地验证终。理论符合事实,事实启发理论,必须理论和事实糅合一起,获得一种新综合,而后现实的社会学才能根植于中国土壤之中,又必须有了本此眼光训练出来的独立的科学人才,来进行独立的科学研究,社会学才算彻底的中国化”。通过与孙本文的“充分收集并整理本国固有的社会学资料,再根据欧美社会学家精审的理论创建一种完全中国化的社会学体系”的设想相比较,我们能够发现以吴文藻为代表的燕京学派的道路,直面中国社会的现实,因此他们迈出的社会学中国化的步伐显然更为坚实。

按吴文藻所言,社会学中国化的第一步是“试用”西方理论。

社会学中国化的第二步,是运用实地调查的方法来“验证”理论。一般而言,这种验证可能包括两步:其一验证西方理论的可靠性或普适性,其二通过实地调查认识中国国情;但费孝通的兴趣在后者,他赋予“江村调查”以鲜明的“认识中国”并进而“改造中国”的实践品格。尽管出于内心对士绅阶级传统的“家国情怀”的认同或对郑辟疆、费达生们身体力行的激赏,费孝通可能夸大了新知识分子或技术精英改造风雨飘摇之中国的可能,也错看了小农在旧制度环境中以现代方式“组织”起来的潜力。但不可否认80余年前的这次调查起码昭示了现代社会变迁或包括工业化在内的乡村转型道路的多样性。

如果说有什么不足,可能倒是因囿于“江村”经验,费孝通终其一生都对高度集中的工业化在中国之推行深感疑惑,但这种对乡镇工业以及小城镇的执拗,本身存在消解发展或转型的多样性的可能,而中国近40年来的改革和发展所昭示出从国有工业到乡镇企业,甚或再到富士康这样的外资企业的齐头并进,说明即使对同一个中国,转型的方式也不乏多样性。

在吴文藻的“蓝图”中,社会学中国化的第三步,是“理论和事实糅合在一起,获得一种新的综合”。显然,社会学中国化的目的不是为了彻底抛弃理论或西方理论重起炉灶,而是为了使外来的社会学知识与中国的文化传统和现实需要相符合。

来源:群学书院

川公网安备 51041102000034号

川公网安备 51041102000034号