“素曰:吾观夏云多奇峰,辄常师之,其痛快处如飞鸟出林、惊蛇入草。”[1]公元8世纪“草圣”怀素追摹夏云万千奇态,悟得书意,于776年夏创作草书经典《自叙帖》,被誉“奔逸中有清秀之神,狂放中有淳穆之气。”[2]

2020年6月6日,两江学者,四川美术学院二级教授、世界实验书法高等研究中心主任,国际当代水墨艺术的实践先驱与艺术理论家张强教授与丁斐斐合作创立“云书”,作为他个人的“张强踪迹学报告”(1990——2009)、“张强+liawei双面书法”(2009——2019)两个系统之外的又一个独立的艺术系统,吸引着艺术界同仁与爱好者们的关注。他说:“云书,以云的方式书写,如云般书写。富春山阴与富春山阳之颠上,云生云灭,云聚云散,云自在也。”[3]

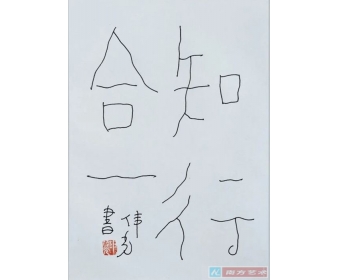

YS NO.3

张强教授的创作书房坐落于黄公望国家森林公园山麓——《富春山居图》描绘之地,为其名曰“云在自在书房”,山色峻秀、人杰地灵、沐逸古之华泽、会世界之同好。故地新境,“云书”的创作机缘发于光景深处。

昔人学草书入神,或观蛇斗,或观夏云,得个入处;或观公主与担夫争道,或观公孙大娘舞西河剑器,夫岂取草书成格而规规效法者![4]

吾见万类,皆作书象观之。[5]

古之文士,直观造化,神与物游,省心性之辩,不拘于陈规而体至道于艺。与怀素时隔13个世纪,我们的观看之道发生了翻天覆地的变化:城市林立、景观社会、数字影印、指尖识读、屏幕一代,但作为“此在”的命运总是引导我们问道造化。

2020年注定不平凡,COVID-19为世界按下了重启键,人们的生活方式为之改变。在过去的几个月中,我们逐渐习惯了社交隔离、口罩出行。云课堂、云观展、云游人文名胜、云资源库使当代生活成为古人眼中的奇迹,每个人都可以“身未动、心已远”——获得文化精神宝库与知识殿堂的权限。而今后世界何去何从?着实难以猜测。人类的智性生活早就揭示了上帝作为人格化神的不客观存在,但冥冥之中人在造物自然面前显得如此渺小。我们期望科学技术能巧夺造化之天工,为人类彻底趋乐避苦。而现实中技术手段“集置(Ge-stell)”、“促逼(Heraus-fordem)”[6]带来的自然局部失衡,总会以造化链的方式要求人类用更大的气力去填补。也许技术的裨益在于帮助人类在面对自然界的涌动面前,仅仅不再是那么不堪一击而已。2020之后,我们在精神云游中,有了限度与敬畏——人若有一日能真正巧夺天工,道阻且长。

我在一个汉代碑刻拓片展上,看到了那种由于时间的多维作用所产生的“石花”,继而做出了这样的联想:云书的时间维度——石花,将字与岩石的纹路肌理融合在一起。字也,岩也,纹理也?云书也。云从石出,度空触崖,云书缭绕,三日不尽也……。[7]

反观“草圣”怀素所处的唐代,书法艺术自魏晋南北朝“尚韵”的辉煌成就后之后,迎来了一个技艺与精神的高峰——“崇尚法度”,而之后宋“尚意”元明“尚态”清“尚质”各有风貌。[8]其中的创造绝非立于一种形式的呈现,也非立于一个图像的占有,而在于一个“道”的生命承载。当代,黑格尔“艺术终结论”的判词萦绕于耳:“对我们来说,艺术不再是真理由以使自己获得其实存的最高样式了。”[9]、阿瑟·丹托的艺术终结论认为“艺术随着它本身哲学的出现而终结”[10],本雅明谈到“灵光消逝”:“即使是最完美的复制也总是少了一样东西:那就是艺术作品的此时此地——独一无二地现身于它所在之地——就是这独一的存在,且唯有这独一的存在,决定了它整个历史。”[11]“这些技术借着作品的多样化,使得大量的现象取代了每一事件仅此一回的现象。”[12]张强认为:

艺术的终结,来自于创造力的枯竭,来自于问题针对性的茫然,来自于想象力的麻木。艺术需要的是文化的支点,需要的是排列组合的思想、情感与逻辑的矩阵,艺术本身就是一场生命意义上“不计后果、不计成本”的生命燃烧……云自在书(云书)创作过程,即将披露,它不再是一个小办法,也不是抖机灵的小创意,而是一个直指“方法论”层面的全新创造。[13]

张强说云自在书“把作品的创作过程交给不可知 ”。“云书”的创立,运用实验控制变量的方法开启观赏书法的“韵、法、意、态、质”的新视角,作为艺术家全身心投入的生命从理论逻辑中绽出不可预知的生动形式,本身是无从复制的创造。本文从三个方面:多维实验、蕴秘忘我、本体观审,释义“云自在书”的观看之道。

一、多维实验

关于“云书”的创立经过,丁斐斐和张强在访谈中如此谈道:

云书是在6月6号创立…在这之前我们合作了盲书。盲书过程中两件事为云书做了铺垫,一是“凌空书写”,二是使用了雁皮纸。在盲书合作过程当中,我不再满足线条的变化,而想要用点的方式呈现。我要求悬空快速地书写,墨水以书写的轨迹落到纸面上,这被张强称之为“凌空书写”,在后面的几张盲书中均有用到这个方式...云书的创立更少不了雁皮纸的功劳,我们试验了纸张轻盈和坚韧的特性,张强在地面铺纸时,纸张下落速度极慢,也不会因为轻薄而在书写时破损。我曾提议,为了视频的视觉效果,可以拍一些雁皮纸缓慢下落的镜头。最后一张盲书完成后,张强提议我们是否可以有新的方式来表达。我用排列组合的方式写下了各种可能性:书写载体、书写工具、表现方式等。其中比较特别的是用植物代替毛笔,于是我们出门剪了几支不同植物的枝条试验。最后张强又再次向我展示了雁皮纸的轻盈,雁皮纸几次被抛起,再下落。我提议可以加上“凌空书写”,略有不同的是这次的“凌空书写”笔头向上。张强敏锐地抓住了这个想法,并且实验了第一张,随后又完成了第二张,于是我们的“云书”得以创立。[14]

“云书”是在“盲书”的基础之上的一种新创造,确切地说,是开启了一种作品数量预设,合作者确定的一个新的系统。[15]

所谓“盲书”,是张强作为书写者的当代书法行为艺术,书写时艺术家眼光并不在书写的纸面上从而放弃了对于书写控制的意志。它的合作者是广泛征取的。而“张强+liawei双面书法”则是与特定的作者,比利时的Liawei博士一起合作,在一袭从上而下垂挂的绢质长卷的两面进行的对话性书写,其中的书写意志会因为双主体对话而影响作品的最终绽出形式。至于“云自在书”,继承了前两者对于“逻辑系统组织下”感觉经验的探讨,在张强贯彻书写意志的同时,由丁斐斐“翻云覆雨”地打破书写者控制意志,从而使作品最终以两者都无法左右的形式变幻莫测地呈现。值得关注的是这个实验过程跨越一定的时间长度,且不是松散随意的,张强和丁斐斐对此预设了作品的第一个系列的数量为50张。在有限的预设中,或在有限的生命中,一场实验开展了...

首先考量的是“云书”的工具,张强通过经年累月的当代书法创作实践,对各种宣纸的特点与功能了然于心。在“云书”的前期准备中,他不断地向丁斐斐演示不同材料所产生的不同细微效果,反复加以探讨、体会。他对一种雁皮纸的特质印象深刻:“抛向空中的之后,轻盈而坚韧、柔软而耐书,从空中坠落下来的时候,像一团屈卷的白云。”[16]那本是为了今年春节期间与Liawei在比利时布鲁日合作的“新金石学计划”之椎拓工作坊所用,机缘巧合中,它成了云书的物质载体。

对于书写材料的非常选择,古代之人就有了多种探索,清代人杨宾《大瓢偶笔》云:

书不必皆纸也。张芝书衣帛,王逸少书新棐版几,子敬书练裙纱� ,素师书衣裳、器皿、柿叶、漆方板、澡盘,定州僧书沉香所种楮纸,陈钢书牡丹玉簪花瓣。作字不必借笔也,周穆王以剑划’吉日癸巳’字;鲁灵光殿匠人,以泥刀划“太子钓鱼池”砖。王右军以垩帚书壁,柳枝书《瘗鹤铭》。陶隐居以荻书,张长史以发书,裴休撮袖题化成寺额。吕洞宾以瓜皮书《济南寺碑》,以石榴皮写七言绝句于西邻酒家。黄华老人以槟榔壳书大理府“三塔寺”。李后主撮襟卷帛而书,石曼卿以毡作龟山佛寺殿榜。陈白沙缚茅作字,高其佩以指书划款。张绶以筋书扇。余亦曾以布作山东都司堂额,以草帚作方丈字。然则书亦何必专以笔哉?[17]

无论衣帛、器皿、柿叶、漆方板、澡盘、楮树的韧皮纤维还是花瓣皆可当纸,无论剑、泥刀、扫帚、柳枝、袖子、头发、瓜皮等亦可为笔。书写的材料工具本来不拘一格,选择关乎当时当下条件的机缘呈现,亦是艺术审美情景中的诗意化身。对于云书而言,雁皮纸的效果不仅仅是呈现笔墨的痕迹,它同时在特定空气环境中的飘动效果也至关重要,它的动态节奏直接关乎书写的状态,值得实践的反复推敲琢磨,也就成了艺术家的第一道“精挑细选”。丁斐斐详细地对每一幅作品的实验细节做了记录:

(第4幅)使用雁皮纸,井上有一专用笔,蘸取涩墨,高调。把点和细线以大小不同的形式,既密集、又分散的进行有目的的排列,产生点的面化感觉。[18]

同样类似的高调、细线,在第50幅中也有体现。机制绢+涩墨+特殊分叉鬃笔,快速书写。[19]

再比如以晕染方式来分类,云书第27幅,超长峰笔、淡墨和耿绢进行排列组合。高短调,由于耿绢柔软的质感,当接触到墨时很快就会晕染开来,有一种冰裂的效果。[20]

其次探讨书写场所。北宋欧阳修《试笔》云:“苏子美尝言:明窗净几,笔砚纸墨,皆极精良,亦自是人生一乐。然能得此乐者甚稀,其不为外物移其好者,又特稀也。”[21]明代项穆《书法雅言》道:“欲书必舒散怀抱,至于如意所愿,斯可称神。”[22]文房雅室有别于街心市巷的公共场所,也别于客厅会室的社交空间。它是“不为外物移其好者”的私享空间,也是“舒散怀抱”的精神空间,在云书中它还将成为一个间接的舞台——观赏者通过剪辑后的视频观看云书现场的舞台。“云自在书”所谓“自在”的实现,有几个必要的条件:它需要主体间的信任与默契,才有创作中的推诚置腹;它需要书写者将书写的法度内化于心,因为没有法度的“自在”是没有深度的,而“规规效法”的法度与“自在”是有距离的;它还需要书写意志在整体空间中的“贯注”,这样的整体空间可能是内省的静谧的,也可能是光线与气流变化无定的。这意味着即使创作主体、创作行为、创作行为有所设定,云自在书也会面对来自环境的不可预知的偶然因素影响:

6月梅雨季使工作室的地面极其湿润,铺在地上的雁皮纸也被这“霉气”浸润,如第14幅,在第四幅的基础上多了平面构成里晕染的肌理感。有意思的是,雁皮纸并不是整张完全贴合在地面上,没有接触到地面的部分呈条状鼓起,并且干燥。在书写时,连续的笔触会在这个干燥部位可以断开。[23]

无论“云自在书房”或富春山下,前者相对静谧与恒定,而后者包括了光线与气流的不确定与各种可能的突发情况。在这有限50张的数量预设中,张强和丁斐斐将如何具体地解锁生命丰富的不可知中的“自在”?或许将成就一段别样的“富春山居”美学佳话。

最后,也是最至关重要的实验在于“书写经验”的探索。张强说:“把创作的过程交给不可知。”但值得强调的是其中有书写意志的贯彻。有意之写,却为无意之书,除了对书法古典美学的解构之外,张强还称之为“神经元记忆的沉淀,也是历史深层记忆的挖掘”,指书法的经验突破形象的制崮和法度的系统。这与传统书写形成对话式的比照,带来观赏书法“韵、法、意、态、质”的新视角。

古之用笔神韵在王羲之《用笔赋》中窥得一斑:

何异人之挺发,精博善而含章。驰凤门而兽据,浮碧水而龙骧。滴秋露而垂玉,摇春条而不长。...射雀目以施巧,拔长蛇兮尽力。草草眇眇,或连或绝,如花乱飞,遥空舞雪;时行时止,或卧或蹙,透嵩华兮不高,逾悬壑兮非越。[24]

用笔法度见于欧阳询《八诀》:

澄神静虑,端己正容,秉笔思生,临池志逸。虚拳直腕,指齐掌空,意在笔前,文向思后。分间布白,勿令偏侧。墨淡则伤神彩,绝浓必滞锋毫。肥则为钝,瘦则露骨,勿使伤于软弱,不须怒降为奇。四面停匀,八边具备,短长合度,粗细折中。心眼准程,疏密欹正。筋骨精神,随其大小。不可头轻尾重,无令左短右长,斜正如人,上称下载,东映西带,气宇融和,精神洒落,省此微言,孰为不可也。[25]

这两者对传统书法实践经验做了简要勾勒,王羲之将书法与人的挺秀英发做比拟,两者都包含外在的美善与内在的美质。书法的形态或如驰走帝门而肃穆的瑞兽、或如浮游碧水而腾跃的游龙、或如秋露下滴垂挂;或如春风摇动枝条。而对笔法的掌握,既要施展一箭射中雀目的技巧,又要使出力拔长蛇的全力。那弥漫着意绪的书写,草草眇眇,简率飘动,或连或绝,如花乱飞,遥空舞雪;时行时止,或卧或倒,越过嵩山华山不惧高,越过悬崖履平地。而欧阳询提要了传统书写时的关注法:澄净心神,起笔而思绪萌生,笔画与空间的分割匀称,字的墨色适度,疏密、斜正、大小自然,气度浑融和谐,精神潇洒超脱。

对于以上这些,张强以数几十年的艺龄深谙要赅。然云书的意图全不以此为表现。当代早已远离了古典书法的黄金时代,而富春山早已成就了黄公望的笔墨巅峰。对古典法则的亦步亦趋只会湮没于古人的成就高峰,而无视于当下时代的特定问题与语境。对时空跨度的略视无异于刻舟求剑,事实上,传统经验的当下转化是一点一滴而无形的,过去的形式不复存在而过去的经验却无处不在,它涌现于每一个当下的问题中。云书中将传统压缩为书写意图中的记忆沉淀,凌空书写在空间的弯曲与穿插、在运动的多维状态、在第二创作主体的艺术意志中显现面目。张强称之“以材料的属性而超越材料,以笔墨的特征而脱胎笔墨,以视觉的肌理语言而超越言说”。[26]

有意之写,却为无意之书。观者依稀仍可以从作品中辨识笔墨品质的踪迹,但是艺术家已经完全投身于实验的趣味与强度之中。对于实验变量设定——不论是材料、环境、意识内容还是互动程度等等,使50张作品预设饱含实践意志的张力,排列成感觉的逻辑,组合成思想、情感多样化存在的矩阵。实验的目标性从一开始就明晰:云书试图为可能与未知书写,要在50张作品中痕迹叠痕迹,真实地体验当下自在饱满的书写与创思。

二、蕴秘忘我

今天整个下午的艰难行为书写之后,随之惊喜却接踵而来,丁斐斐问我是否能够想象到书写后的可能效果,我说不能,她说,其实她也不能。在云书的状态里,书写关系刷新了以往的所有经验,因此,才会谈到“降神”的发生。[27]

在第一创作主体的书写意志以外,第二创作主体的艺术意志,即丁斐斐“在肌理处理上的丰富手段,以及她在这个过程之中的专注与用心”也对云书的呈现产生重要的影响。从丁斐斐的视角记录下她的体会:

第41幅也是晕染效果,用大楷笔+极淡极的墨,第二遍用焦墨+超长峰笔垂直方向书写。两次用笔都不完全铺满,第二遍的重墨在湿润的耿绢部分晕染开,在干燥的耿绢处留下干涩的笔触。等干燥后,形成一种具有流动感、偶然性很强的视觉肌理。[28]

还有在男女不平等的问题上来自女性宣泄,这张作品(第46张)的创作方式,我是将耿绢直接按在笔头上,随机朝不同方向用力拉扯。这样的强势拉扯使书写者处于一个极为被动的状态,由此张强称云书把潜意识里的“菲勒斯”进行了手术般的自我清除…[29]

清代姚孟起《字学臆参》道:“强毫弱纸,强纸弱毫,刚柔相济,书乃如志。”[30]笔与纸的搭配是相济协调的关系,云书中的两个主体一者执笔,一者运纸,处于澄心静气与相互感应的状态。在这种互为的迹化过程中,无论是书写离出视域的张强还是书写居于视域的丁斐斐,两者同时面对偶然发生的未知,去达成心气状态的交织显现。唐代虞世南在《笔髓论》中云:

...字有态度,心之辅也;心悟非心,合于妙也… 必在澄心运思至微妙之间,神应思彻… 学者心悟于至道,则书契于无为,苟涉浮华,终懵于斯理也。[31]

书写中每个字的姿态,是由心来决定的;心能领悟到心以外的东西,运思用心,这样才合于心的妙用。必须使心澄清安定,运思达到非常微妙的境界,思维灵感才能无所不通。习书的人,内心的领悟达到最高深的境地,那么在书法创作上也就进入了自在无为的境地。如果稍微涉及世俗的浮华,最后必然不会明白这个道理。虞世南的这段文字无意中契合了云书的创作状态。“心悟于至道,则书契于无为”,书法中自在无为的境界,即云书中书写意志作为“神经元记忆的沉淀,也是历史深层记忆”本然的呈现,有赖于创作主体“不涉浮华”与“神应思彻”。

“不涉浮华”是艺术体验中进入“忘我”状态的第一阶段,即放下自我固念与世俗杂念。《说文解字》曰:“我,施身自谓也。或说我,顷顿也。从戈从矛。”[32]罗安宪先生解读曰:

“我”从戈,戈是一种长柄的进攻性武器,并不是一种短柄的防御性武器:不是等人侵犯了“我”,“我”才出手防御,而是“我”认为别人冒犯了“我”,“我”就要动手进攻。“我”着意于一种护持、坚守的性质。[33]

YS NO.26

常人的“自我”意识总是时时护持、坚守自己的世俗标准下的所得、荣誉和成就。浮华中的“我”是生活在日常的利益计较与争斗之中,沉迷耽搁于惯性心理、惯性思维之中而不自知、不自觉,从而产生心中的困窘与不安的形象。庄子以“地籁”为现实中俗人心理的困窘与不安寓形:

山林之畏佳,大木百围之窍穴,似鼻,似口,似耳,似笄,似圈,似臼,似洼者,似污者。激者、謫者、叱者、吸者、叫者、 諺者、突者,咬者,前者唱于而随者唱喁,泠风则小和,飘风则大和,厉风济则众窍为虚。[34]

林中有洞穴、树穴形态各异,遇风则各种应和、呼喊。“人籁则比竹是已”世俗间人们用竹管笙箫吹奏的声响有时与“地籁众窍”之声无异。人心也有窍有眼,随着权益之变而随声应和,形成本心的困顿与疲役,有人自以为精细明达,为细琐利益算计,其实就如猴子不知道“朝三暮四”与“朝四暮三”本无差别一样。“由此,不仅真人不在、真我不在,大道亦因此而隐匿不显。”[35]

“云自在书”脱离这般浮华与是非计较最为直接:艺术家解构形象符号使世俗之心无以附着,似有“本来无一物,何处惹尘埃”之诘。这是必要求观看者超越“俗我”之心而体会本真的存在,否则只会徒然感到空无一物、一无所获而已。“忘我”之“忘”本义超越、不拘泥于,比如“相忘于江湖”,是自由自在而不依赖于他者的状态。庄子有谈“超越自我”甚至“摒弃自我”的境界:“朝彻而后能见独; 见独而后能无古今; ……其为物无不将也,无不迎也,无不毁也,无不成也。其名为撄宁。”[36]是庄子在“灭却生死之异”后内心达到“朝彻”的清亮明达状态;而后“见独”、“无古今”,遇见澄心净性、精神丰富的我,将过去、现在、将来,理想、愿望、当下浑然成为一体而没有分别;最后达到“撄宁”——成玄英曰:“撄,扰动也;宁,寂静也…”[37]即仍生活在现实之中,却不受现实的干扰与困惑。此与云书的“自在”与“忘我”有所汇通。艺术中的“忘我”是忘却标准加于人心中的束缚,达到没有束缚之感的一种恰到好处的本真存在,是从陈规范式向本体的返还,是一种自在的存在。艺术家通过体验艺术中的“忘我”而达乎精神自由。

“神应思彻”是艺术体验中进入“忘我”状态的第二阶段,即超越处于表现与控制中心的“我”,感受到“妙合于心”的活力状态。“云书”中的两个主体一者执笔,一者运纸,两者有着不同的审美经验积累,但来自各自意识的审美取舍并非能决定作品最终的形态。任意一方对形象的执着只会随机缘的运动成为徒劳,不仅如此,单方面的表现与控制意图也被解构殆尽。“思彻之心”超越形式主义风格样式与符号学意义上的个人化标识的桎梏,突破一己封闭的先验范式,回到语言诞生的本源之境——完全敞开接纳另一主体的降临。“造化的奥秘在于空间的弯曲与穿插,从物理空间到意识空间,从材料空间到神性空间,从表面褶皱空间到灵性空间。”[38]张强称之:“降神”的发生。其实并非神性本体论,又非理性本体论,而是一种生命过程本体论。所谓的“神应”在云书中表现为突破人为认识体系的种种固化与局限,由不可预知向“心”做应答与启迪,从而发生心的妙用与妙合。

张强把“云书”中的“神应”与道教美学相联系,思考进一步将道教书写“仪轨”的形式向当代艺术转化。道教“天书—真文”观念渊源深邃,表现多端,但最典型的形态起自“圣人破解自然符号并创造世界的传说和所谓神圣的玉字悬于原始空间的灵宝神话” 。“天书”的发生之源是“元一之气”,是创生宗教的灵宝道教所尊奉是宇宙本体。《道教义枢》“十二部义”:

陆先生解三才,谓之三元。三元既立,五行咸具,以五行为位,三五相合,谓之八会,为众书之元。[39]

在传统思想中,“三才”和“五行”本就是宇宙的生成要素,陆修静将“天书-真文”定义为所谓“三元八会”的解释同样反映出道教义理强调宇宙作为启示本体的观念。[40]“元一之气”包涵一切、蕴育万物,至大无外、混沌不分,从而创生“天书—真文”——在道教中,此类文字、文章、语言的观念和行为成为宗教仪式和宗教实践最重要的内容。

道教“天书-真文”与人文相接续的传统内涵为当下艺术的发生带来丰富的语境。在中国传统思想中,“人文”与“天文”两种传统并不是一种“互补”,而是有机结合体现为:“与道俱往”成为文学的本体论目标、“自然”成为重要乃至最高的审美意境、“浑然天成,不假雕琢”成为创作有意识追求。[41] 刘勰《文心雕龙·原道》表述了“天文”与 “人文”交合的观念:“天文”与“人文”同源于宇宙自然之本体(“道”),但“天文”是“道”之“文”,本质是“龙图献体,龟书呈貌”的天启;“人文”则是人心之“文”,本质是“光采玄圣,炳耀仁孝”的教训;天文“傍及万物,动植皆文”“夫岂外设,盖自然耳”;“人文”则“熔铸六经”“雕琢情性”,“写天地之辉光,晓生民之耳目”。[42]刘勰既强调“天地”的客观实在,更注重“人心”的主体作用,“心生而言立,言立而文明,自然之道也”。刘勰主张“观天文以极变,察人文以成化,然后能经纬区宇,弥纶彝宪,发挥事业,彪炳辞义”。[43]由此,“天文”“人文”达成完美统一。

同时“天文-真书”并非随时降示,“天地不坏,则蕴而莫传,劫运若开,其文自见”。[44]张强教授在2020年6月特殊时期的当下将道教本体论意涵带入我们的视野,欲将云自在书之“人文”与道教“天文”相映射,除了一以贯之地当代艺术的本土化思考和传统艺术的当代性探索外,又多了两层含义。那是一方面重拾当代人的反省与敬畏之心,另一方面又创造着艺术领域新的本体论思考。

川公网安备 51041102000034号

川公网安备 51041102000034号