https://gamma.app/docs/AREA-FELIX-sk8q1qngm5s9ake?mode=doc#card-14shwrge2c4uegv

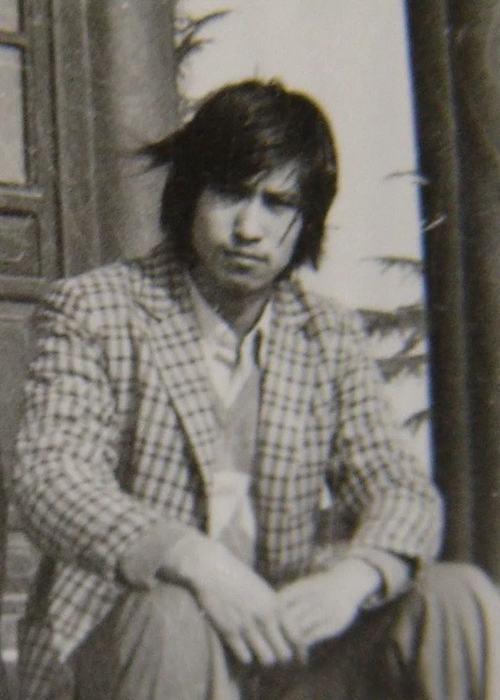

访谈人简介:玛雅·米洛伊科维奇(Maja Milojković),国际诗人、画家和评论家,1975 年出生于扎耶查尔,曾居塞尔维亚博尔,目前在塞尔维亚和丹麦两地生活。在塞尔维亚,她是贝尔格莱德“斯菲罗斯”出版社副主编、“魔山与月亮的沙圈”协会的副主席。其作品散见于众多国内外报刊、选集和电子媒体中,她的一些歌曲也可以在YouTube上找到。玛雅著有两本书,《月亮的圆圈》(2019)、《欲望之树》(2023)。她的诗作已被译成英语、匈牙利语、孟加拉语、乌尔都语、普什图语、印地语和保加利亚语。玛雅是塞尔维亚扎耶查尔诗歌俱乐部“乐土”(Area Felix)的成员,也是塞尔维亚克尼亚热瓦茨文学俱乐部“金笔”的成员。她还是黑山波德戈里察国际作家和艺术家协会“山景”和其他一些国际组织的成员。

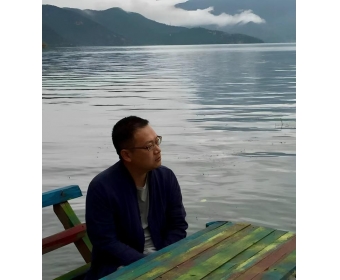

在 AREA FELIX 对马永波的独家采访中,我们提出了10个问题,这些问题阐明了他对中国诗歌的独特贡献以及他作为翻译的角色。这次对话有助于深入了解他丰富的职业生涯、创作过程和塑造他作品的哲学思考,以及他在跨文化翻译诗歌作品时面临的挑战。通过他的回答,你将发现艺术、哲学和语言创作造之间的深刻关联,这使他的作品与众不同且鼓舞人心。

1.多年来,你的诗歌不断发展,融合了后现代主义和解构主义的元素。您能分享一下您的创作之旅是如何开始的,以及您诗歌风格中最重要的转折点是什么?

1983年至1990年代中期(10年),倡导以呈现复杂个体经验为主导的叙述诗学,以抵抗(更确切地说是平衡)中国诗歌过于强大的抒情传统,以期实现(趋近)诗歌的“及物”性,在经验诗学的探索上具有前瞻性。以叙述性的经验诗学来抵消泛滥的浪漫主义抒情的弊端,我是汉语经验诗学的主要倡导者,这并不是说就彻底抛弃了抒情,而是用经验性来平衡它,骨子里,我的气质依然是一个抒情诗人或玄学诗人。代表作有《回归》(1983)、《卡夫卡》(1986、《秋天,我会疲倦》(1986)、《寒冷的冬夜独自去看一场苏联电影》(1987)、《亡灵的散步》(1990)、《小慧》(1994)、《电影院》(1996)等。

1990年代中后期至20世纪末(5年),大致以解构主义为主。我察觉“叙述”的泛化造成个体化写作的私己化以及大面积的精神萎靡,便对“叙述”诗学进行纠正,提出“伪叙述(元诗歌)”概念,暗合了后现代主义的自反意识,企图在文本中使创作主体的地位与万物等之,揭露叙事的偶然性、历史性、符号性、自我指涉性,并直呈世界的破碎。这些技巧乃是“作为人类观察事物的本真方式,不是技巧和技巧之一,而是关乎诗人的艺术良知”。代表作《纯粹的工作》(1995)、《奇妙的收藏》(1995)、《秋湖谈话》(1995)、《本地现实:必要的虚构》(1997)、《伪叙述:镜中的谋杀或其故事》(1998)以及1990年中后期的几十个中长诗。1999年用八年时间翻译的两卷本《美国后现代诗选》出版,我的创作实践和翻译成为汉语后现代诗歌的源头,诸种后现代流派多与我的影响有关。

我在新世纪的探索可以用三个关键词串联起来——难度、客观性、生态。鉴于当代欲望化平面化书写的泛滥对于诗歌精神的削弱,我又对以自身为主导的后现代写作进行反思,率先倡导元现代主义的“难度写作”,以精神的高度、经验的宽度、思想的深度为标准,对汉语诗歌的流弊予以纠正,得到了广泛呼应,为纯正汉语诗歌精神起到了示范作用。提倡区别于传统基于主体性哲学的书写,而强调以主体间性哲学、过程哲学及生态整体主义为理论依据的“客观化诗学”,从解构性后现代走向建设性的后现代。代表作有生态诗歌经典《凉水诗章》(2001-2006)、长诗《再卑微的存在也妄图建立自己的秩序》(2006)、诗剧《新生》(1991-2015)、长诗《庞德诗章》等。

从囿于固定立场(意识形态中心主义、启蒙、解构)到建构面向事物自身的因缘之诗,是当代中国诗歌最重要的转折。作为推动这转折的代表性人物,我对汉诗最大的贡献是通过多样化的语言实验使之具有了复杂的结构,使向来以单纯著称的汉语走向自我指涉和自我映射,可以在言说世界的同时反观自身。这种由汉诗的革命推动的汉语的革命必将改变中国人的致思方式。

2.你翻译了一些西方文学中最具标志性的作品,包括阿什贝利、惠特曼和狄金森。你是如何翻译诗歌的,尤其是在将文化差异从英文转化到中文时,你是如何处理的?

我仅以翻译阿什贝利的经验为主,来回答这个问题。1990年代初期,我偶然得到了他的诗集《凸面镜中的自画像》,便产生了浓厚的兴趣。在此前的两三年,我就开始为北师大出版社翻译《1940年后的美国诗歌》和《1970年后的美国诗歌》,这是汉语里最早的“后现代”翻译诗选,我的工作填补了空白。

阿什贝利吸引我的地方,恰恰在于他散漫不羁和晦涩难懂,我想了解他的晦涩的成因,这必然涉及到他对诗歌的理解。他的解构性的写作,当时对于汉语来说,还是很难消化的东西。另外还有一点,就是他诗歌中的经验性和宽广的意识范围,这些都是偏重抒情的汉语诗歌所欠缺的。

到了1990年代,在整个世界诗歌范围出现了对20世纪现代主义诗学的修正与变革,尤其对于作为联合思想与情感的意象征诗学工具的修正,那其后的诗歌更具有包容性,能够容纳来自不同语境的异质性的声音,意象往往与叙述、论说混合起来,并伴随着哲学沉思与精确的事象观察。很多诗人在不同的语言中出入,尝试各种语言方式的可能性与极限,将语言的冒险与个人生活和公共世界重叠,甚至模糊彼此的界限,其中最有代表性的便是阿什贝利,他诗歌中多重与多变的知觉标志着当代诗歌的异质混杂,其跳跃性是对现代性“简便的一致性”的一种抵抗。

从表面上看,阿什贝利的语言材料有很大的随意性,给阅读带来某种程度的“障碍”。他重视艺术变形的力量,对于传统实录式的现实主义是采取拒绝态度的,他的诗多采用自由联想性的意象,且具有典型的后现代主义者对于过程的重视,他往往呈现诗歌构成的过程本身,他也喜欢采用拼贴手段,各种异质语境的材料信手拈来,并置在一起,具有很大的随意性,这些,都造成了他的诗歌晦涩难懂,歧义性很强。在他看来,语言既是意义的传达者,又是阻碍意义表达的障碍,语言同时具有澄明与遮蔽的双重属性。因此,他的很多诗都意在揭示语言和意义之间的复杂关系,意义产生的过程,意义的源头不是诗人的主观,也不是诗歌文本自身,它不取决于读者的理解,更不在于外在世界,而是诗人、诗歌、语言、读者、现实等等因素织成的一张多重关系的网罗。这些,都对翻译构成了压力。

而且,阿什贝利对于抒情诗的最大贡献之一,就是他将一套巨大的社会语汇带了进来,大众言论、报章俗语、商务和科技用语,以及流行文化和经典作品的征引,甚至陈词滥调,比比皆是,有的很难索解。而且,他的诗歌一概没有任何注解,似乎他所拼贴的那些文化碎片是任何人本就应该熟悉的,可是由于文化和视角的差异,很多文化关联物的解构性使用,需要耗费大量精力去钩沉和还原。阿什贝利庞杂散漫,机智幽默,他喜欢在不同层面的经验片段之间进行“跳接”,这样一来,造成的意义错置和断层,往往让人恍然一惊,这是阅读他诗歌的乐趣之一。但是,这种幽默背后,我始终认为他骨子里有一种凄凉甚至悲哀的情调,这些,都是在翻译过程中需要仔细体会并予以充分传达的。因此,我主要采取直译,尽量保留原作的形体结构,他的构词法和句子结构,不做过多的“归化”整合。这样做,有利于语感的模拟,也为汉语增加一些新奇的表达方式和词语组合。

3. 你翻译的《白鲸》是一项巨大的成就,销量超过五十万册。你从这部小说中发现了什么影响了你的诗歌视角,你是如何用中文捕捉它的深度的?

《白鲸》连续四年位居外国长篇小说畅销榜前列,目前的业绩是第六名。《白鲸》对我的写作的启示之一,它让我更加确信了跨文类写作的必要性。这种传统从但丁的《新生》开始,到歌德的《浮士德》等。另外一点在于,我们作为诗人,从与自我、他者、社会、自然的关系中来观照自身,但如果仅仅停留在这种“人类”层面,我们很难认识到更高的真理,我们需要从这种横向的关联之外,增加一种从人到神的垂直关联,这样,我们就能明白,莫比迪克代表的不仅仅是大自然的狂暴力量,也不仅仅是亚哈船长的自我意志的投射,而是在兼容这些层面的象征意义之外,同样指向超验存在,亦即上帝。一般而言,无论在什么文化之内,诗歌往往被当成作者自己的主观抒发,表达的是诗人的知情意,只有具备纯正信仰的诗人,才能在自觉不自觉之间,赋予诗歌以更高的使命。

麦尔维尔的风格富丽堂皇,甚至有些浮夸,充满暗示和隐喻,极其富有想象力和诗意,小说中充塞着大量描述性细节、戏剧性张力、来自阅读的材料、几乎压倒一切的象征。因此,我在翻译时避免使用过于顺滑的语言,但也不能使用过于古奥的语言(如和合本《圣经》的汉译),而是取两者之间,这样在保障可读性的同时,有效地保留其诗意。任何译者都受制于自己所处时代的总体的语言状态,我也概莫能外。现代汉语由于大众文化的不好的影响,变得比较干瘪、贫乏,为了抵消这种负面影响,我在每天开始翻译之前,一定要读几段《圣经》和明清时代的笔记小品,以进入状态,我试图将这两种风格的汉语融合起来,以便使译文更有弹性,更温润和富有表现力。总体上看,我成功了。

这里我倒是想分享一个离题的细节,出版社只给了我7个月的时间来翻译这本汉字达40多万的大部头著作,我当时在大学的课程非常繁重,只能利用教学之余的有限时间来进行翻译,每天必须至少译出两千字,才能按时完成任务。碰巧的是,我的两边的大槽牙都坏了,无法咀嚼,而又没有时间去医院,我就用门牙吃面条,面条软,结果,等书译完,我整整体重增加了将近十五公斤,到现在也减不下去。凡事都有代价,其中甘苦,难以为外人道,譬如饮水,冷暖自知。

4.你被称为改变中国诗歌语言的关键人物之一。你如何看待语言与中国文化和思想不断发展之间的关系?

语言是人的认知框架,语言决定了思维方式,不同语言的人眼中的世界有很大不同。如果没有翻译带来的外来语汇,任何文化都不可能健康发展,就拿中国文化来说,几次的佛经翻译和圣经翻译,不但为汉语带来了新的词汇,也带来了新的观照世界的角度和方法。如果没有西学东渐的新文化运动,汉语诗歌不可能有今天的局面。诗人的重要责任是守护语言,所谓“纯净部落的方言”,尤其在语言日益遭受大众文化的破坏和污染之际,诗人更应该维护语言的尊严,因为语言下面是人类的整个存在根基,心灵的腐败和社会的堕落,都是从语言内部开始的。从这一点上来说,诗人可谓人类文明的守护者。汉语天然具有诗性,它擅于呈现具体事物,但这个特点同时也带来了某种局限,就是逻辑表达能力欠佳,因此,中国的哲学多是立象以尽意,比如老子和庄子,尤其庄子的哲学,简直就是散文诗。与拉丁、德语和英语等语种相比,汉语要想表达复杂的逻辑思考,是比较难的。我在革新语言方面的作用在于,我的实验使得汉语具有了以前不具备的复杂的自我指涉的能力,这是一个开创性的贡献。

5.在你的学术工作中,你探索了中国和西方诗学。能谈谈这两种传统之间最引人注目的相似与差异之处,及其如何影响你的作品的吗?

我的博士和博士后两个阶段的研究方向都是比较诗学,但你的这个问题太大了,它需要一本书来回答。这里我仅仅略微触及几点。英美诗歌与汉语诗歌在走向上有一致之处,比如,两者都破除了格律的束缚,英语现当代诗歌与传统的抑扬格格律背离,尤其美国诗歌,而汉语诗歌从20世纪初期的白话文运动开始,也与中国古典格律诗传统断裂了,格律不再是诗歌的本质特征之一。现代汉语与古代汉语完全是两个东西。这一点,汉语诗歌受到西方诗歌的影响。当然,摆脱格律的束缚本身也在汉语诗歌内部发生,比如从唐诗的五言和七言格律诗,变化为宋词,继续变化为更为松弛的元曲,到现在彻底放开了手脚。汉语白话新诗刚刚一百年历史,还没有形成有效的传统,而与古典传统又彻底决裂了,这导致其处境尴尬,它的主体性很难确立。从1920年代开始,从几代诗人的努力中都可以看出外来影响的鲜明印迹,比如徐志摩与英国浪漫主义、冯至与里尔克和存在主义、穆旦与奥登、1980年代初的朦胧诗与俄罗斯白银时代诗歌、第三代(也就是我这一代)与后现代主义,等等。这些影响既是营养,也是某种限制。

至于我个人的写作,我比较赞同艾略特的说法,我的骨子里是个古典主义者,形式上却吸收整合了诸多前卫的元素,我力图将这两者融合起来。中正平和,不偏不倚,大道直行,海纳百川——我称之为综合性写作。

6.你最近的著作《中西诗学源流》表明了你对弥合文化和哲学鸿沟的深刻承诺。你认为诗歌在促进跨文化理解方面的作用是什么?

鸿沟肯定是弥补不了的,我怎么能有那么大能量?我只是在做某种搭建彩虹桥的工作,我的写作、翻译和研究,在两个方面为汉语带来了开创性的贡献,一个是英美后现代诗歌的翻译和研究上面,汉语里种种的后现代实验大多与我的翻译有关,我译的美国后现代诗选是汉语里最早的后现代诗选,填补了空白;我用了20年时间把约翰·阿什贝利引进到汉语,作为首译,影响广泛。另一个是我在生态文学方面的翻译和研究,我着重翻译和研究了美国梭罗之后的三个经典作家,约翰·缪尔、约翰·巴勒斯、玛丽、奥斯汀,我出版了他们20多卷著作,玛丽·奥斯汀是汉语首译。

7.你的诗歌经常与复杂的形而上学和存在主义主题作斗争。能描述一下塑造你对存在本质的看法的时刻或经历,以及对你写作的影响吗?

存在本质,无论是世界的存在,还是我们个体自我的存在,其本质都依赖于一个共同的东西——超验所指。希腊哲学里的理念和太一,圣经里的上帝,中国的道,或者其他传统里的神佛,名称各异,但依然有可比性或重合之处。

这里我想一言以蔽之——诗是修行者觉悟后的自然流露。所谓觉悟,就是人神合一,重归大化,这是诗之于灵魂救赎的终极境界。在这一点上,我在汉语中提出了生存之诗和存在之诗的区分。前者仅仅是经验分享,是人与人之间的横向运动,而后者,在经验分享之上,多了一个垂直运动,由人到神的上升。绝大部分诗人终生停留在生存之诗的层面,唯有极其稀少的诗人因为恩典而得以向存在之诗的高远境界飞升,当然,这需要超越人类的灵性的眷顾。

在六七岁时,我整天沉迷于生命和死亡这样任何人都不可能解决的终极追问,那是觉悟的开端。到了小学三年级我11岁时,我有了非常神奇的灵性经验,我曾目睹了过去、现在、未来的宇宙整体真相,那是语言不可传达的神圣体验,它只能来自于最高精神实体的启示,也就是说,一种莫名力量神秘地帮助我破解了线性时间的钳制,直接置身于宇宙古往今来的大漩涡的中心。我后来一生的全部诗歌追求和学术探索,都是为了重新回到那个万物一体的极乐时刻。我发明了一个术语——“万物整体共时”——来指称这种超常状态。实际上,我们完全可以称之为乐园状态。所以,我写诗与别人不同,我不是仅仅诉说一己的心志情感,而是一个超越尘世的救赎力量的信使,我的目标不是社会层面的建功立业和文学史诉求,尽管我并不拒绝这些,我有更高的目标,成为诗人中的圣徒,沙漠柱顶隐修士是我的楷模。

8.作为一名学者和诗人,你见证了全球和中国文学运动的转变。你认为中国诗歌的未来如何,尤其是随着数字和实验性表达形式的兴起?

我没有那么广阔的视野观照全球文学运动,我了解较多的仅仅是英美文学。

中国诗歌的未来我不敢妄自断言,尤其是它的表面形式方面,有可能与多媒体艺术合流,以立体多元方式形成一个互动网络,而不再局限于语言文字本身。这样一来,诗的本质会不会有所变异?走到极端,会使得诗歌自我取消,归于寂灭。我依然认为应该保持诗作为语言艺术的本质,在这个范围内进行变革。

中国现代主义及其后的诗歌,在现代性和后现代性的确立上面,依然有极大的拓展空间。它的未来在于成为世界文学的一个有机组成部分。人们常说,首先是民族的,然后才是世界的。而我更愿意把这个说法颠倒过来——首先是世界的,然后才是民族的。一种国别文学,如果没有他者作为观照,那只能是自说自话,正如没有镜子,人看不见自己一样。一种民族文化,必须对世界文明有所贡献。

有一点是可以肯定的,中国诗歌绝不能再回到唐诗宋词的传统上去,因为现当代汉语诗歌的自然基础、社会基础、文化和语言基础,已经和唐宋时代完全不同了。继续向前,才有出路。

9.在你看来,诗歌如何成为社会变革或个人反思的工具,你认为现代诗人有什么特别的责任吗?

语言为行动开路。语言是思想最重要的载体,甚至就是思维方式本身和观照世界的模式。革新语言是社会变革的前提。当然,它首先变革诗人自身的自我与灵魂,内在的无声而激烈甚至惨烈的革命,而后才是外部世界的变革,或者内外的同步变革。我们生命的终极目的在于灵魂的觉醒,诗歌首先作用于诗人自己的个体灵魂,按照佛家的说法,所谓自觉觉他。诗歌不是武器,却比武器强大。苏联红军在向法西斯冲锋时,把阿赫玛托娃的诗句写在坦克上。叶芝认为象征可以毁灭宇宙。当然他的神秘主义通灵术有点夸张。

10.鉴于你大量的工作和丰富的成就,是什么驱使你继续写作和翻译?在你的职业生涯结束之前,是否仍希望探索哪些特定的主题或项目?

我的诗歌之旅刚刚开始,或如但丁所言,处在我人生旅程(也是精神探索)的中途。我有一部跨文类的作品一直在建设中,它的主题类似于奥德修斯的流亡和浮士德的求索,单纯的分行形式已经不足以容纳多语境的材料,所以,这部作品很难归类,它将由各种中西诗体、哲学沉思、戏剧片段、回忆录组成。

另一个我目前正在做的项目是,与不同语种的诗人采取互惠合作,一起出版双语诗集,我负责中文的翻译,由合作方在自己本国出版,这种方式避免了单向文化输出和输入的局限,是双赢的策略。外国诗人的作品通过我的翻译进入汉语阅读圈,我的作品则通过英文进入英语阅读圈。已经完成的第一个项目是与印度哲学家诗人阿南德出版了《爱跨越国界》。第二个项目是与希腊诗人伊娃·佩特罗普洛-利亚努(Eva Petropoulou-Lianou)和墨西哥诗人珍妮特·埃斯梅拉达·蒂布尔西奥·马尔克斯(Jeanette Eureka Tiburcio)出版三人合集,已经上线亚马逊。第三个项目是与英国诗人海伦·普莱茨(Helen Pletts)出版《照夜白》,已经完工,正在编辑制作过程之中。第四个项目是与美国诗人ALEX JOHNSON合作,正在进行中。不同语种诗人朋友们当共同努力,克服语言的巴别塔,实现诗歌的大同天下。

2025年3月6日-9日

Intervju sa Yongbo Ma za Area Felix,

vodila Maja Milojković

U ekskluzivnom intervjuu za AREA FELIX sa Ma Jongboom (Ma Yongbo), predstavljamo 10 pitanja koja osvetljavaju njegov jedinstven doprinos kineskoj poeziji i njegovu ulogu prevodioca. Ovaj razgovor pruža uvid u njegovu bogatu karijeru, kreativne procese I filozofska razmišljanja koja oblikuju njegov rad, kao i izazove s kojima se suočava u prevođenju poetskih dela između kultura. Kroz njegove odgovore, otkrićete duboku povezanost između umetnosti, filozofije i jezičke kreacije, što njegov rad čini izuzetnim i inspirativnim.

1. Pitanje: Vaša poezija se razvijala tokom godina, uključujući elemente postmodernizma i dekonstrukcije. Možete li podeliti kako je započela vaša kreativna putanja i koji je bio najznačajniji preokret u vašem poetskom stilu?

Odgovor: Od 1983. do sredine 1990-ih (decenija), zagovarao sam narativnu poetiku usredsređenu na prikaz složenih individualnih iskustava kako bih uravnotežio — tačnije rečeno, prilagodio — prevladavajuću lirsku tradiciju u kineskoj poeziji. Cilj je bio postizanje "prelaznog" kvaliteta u poeziji, što je predstavljalo pionirsko istraživanje poetske iskustvenosti. Naglašavajući narativno vođenu poetsku iskustvenost, nastojao sam da suprotstavim ekscese romantičarskog lirizma. Kao glavni zagovornik poetske iskustvenosti na kineskom, moj rad nije potpuno odbacivao lirizam, već ga je balansirao sa dubinom iskustva. U suštini, ja i dalje ostajem liričar ili metafizički pesnik. Ključna dela uključuju "Povratak" (1983), "Kafka" (1986), "Jesen, umoriću se" (1986), "Hladna zimska noć u kojoj sam sam otišao da gledam sovjetski film" (1987), "Šetnja sa duhom" (1990), "Xiao Hui" (1994) i "Bioskop" (1996).

Od sredine 1990-ih do kasnog 20. veka (pet godina), moj fokus se pomaknuo ka dekonstrukciji. Primećujući da je generalizacija "narativnosti"; dovela do solipsizma i duhovne stagnacije, prilagodio sam narativnu poetiku predlaganjem "pseudo-narativnosti" (meta-poezije), što je u skladu sa postmodernom samorefleksivnošću. Cilj je bio izjednačiti kreativni subjekt sa svim postojanjem, razotkrivajući slučajnost narativa, istorijske i semiotičke aspekte, kao i samoreferencijalnost, istovremeno razotkrivajući fragmentiranost sveta. Ove tehnike, kao "autentični način na koji ljudi posmatraju stvarnost", ne odnose se samo na veštinu, već i na umetničku savest. Reprezentativna dela iz ovog perioda uključuju "Čist rad" (1995), "Fantastična kolekcija" (1995), "Razgovori o jezerskoj jeseni" (1995), "Lokalna stvarnost: neophodna fikcija" (1997), "Pseudo-narativ: Ubistvo u ogledalu ili njegova priča" (1998), kao i desetak srednje dugih i dugih pesama iz kasnih 1990-ih. Godine 1999. objavio sam dvotomnu "Antologiju američke postmodernističke poezije" nakon osam godina napornog prevodilačkog rada, što je, zajedno sa mojim kreativnim praksama, postalo temeljni izvor kineske postmodernističke poezije.

U 21. veku, moja istraživanja su se usredsređivala oko tri ključne reči: težina, objektivnost i ekologija. Suprotstavljajući se spljoštenosti savremenog pisanja vođenog željama, kritikovao sam sopstvene postmodernističke uticaje i zagovarao "teško pisanje" u okviru meta-modernizma, naglašavajući duhovnu visinu, širinu iskustva i intelektualnu dubinu. Ovo je predstavljalo ispravku za opadanje kineske poezije, revitalizujući njenu suštinu. Zagovaram "objektivnu poetiku" zasnovanu na intersubjektivnoj filozofiji, procesnoj filozofiji i ekološkom holizmu, prelazeći sa dekonstruktivne na konstruktivnu postmodernu. Ključna dela uključuju ekološku klasiku "Pevanja o hladnoj vodi" (2001–2006), dugu pesmu "Čak i najskromnije postojanje pokušava da uspostavi sopstveni red" (2006), poetsku dramu "Vita Nuova" (1991–2015) i dugu pesmu "Poundovi Kantoi" (2021).

Najznačajniji zaokret u savremenoj kineskoj poeziji je prelazak sa fiksiranih ideologija (ideološki centrizam, prosvetiteljstvo, dekonstrukcija) ka izgradnji poezije koja je usklađena sa međusobnom povezanošću samog postojanja. Kao ključna ličnost u ovom prelazu, moj doprinos leži u diverzifikaciji jezičkih eksperimenata kako bi se kineskom jeziku dala složena samoreferencijalnost, omogućavajući mu da razmišlja o sebi dok se bavi svetom — jezička revolucija koja će preoblikovati kinesku misao.

再见重庆 评论 马永波接受塞尔维亚AREA F:厉害

再见重庆 评论 马永波接受塞尔维亚AREA F:厉害 爱因斯坦的绵祆 评论 马永波接受塞尔维亚AREA F:牛叉叉

爱因斯坦的绵祆 评论 马永波接受塞尔维亚AREA F:牛叉叉 南方的南 评论 马永波接受塞尔维亚AREA F:厉害

南方的南 评论 马永波接受塞尔维亚AREA F:厉害

川公网安备 51041102000034号

川公网安备 51041102000034号