何房子(中间)喻言(左1)在一起喝酒

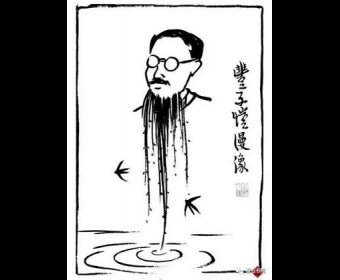

何房子,男,1968年生,湖北黄冈罗田人。现居重庆。高级编辑,原重庆晨报副总编辑。1985年就读于重庆大学电机系,工学学士。1992年就读于西南师大中国新诗研究所,文学硕士。上个纪80年代中开始诗歌写作。电机系7舍走出了几位在80年代有影响的大学生诗人,79级的李元胜、81级的尚仲敏、83级的王琪博,诗歌以神奇的单数方式呈现,85级的我尾随其后,算是对重大诗歌单数的延拓。以7舍为起点,我见证并参与了轰轰烈烈的四川第三代诗歌的黄昏时分。要命的黄昏孕育了幽暗的悲观之心,一路伴随我,诗歌的消极力量。直到今天,我仍然认为,诗歌带给我们弥足珍贵的喜悦正在于此,而发表的作品的清单因此可以省略。

铁匠铺

铁在锻砧上翻身。铁匠拉动风箱

呼啸的风,穿越炉火和乡下的

稻场。铁,正忙着改变自己

烧红的铁,带着愤怒的体温

潜入冰水。一阵轻烟掠起

它迎着火焰,在削减自身的厚度

碎屑越来越多。“请拿走我身上的锈。”

一块干净的铁,浴火重生

背叛了自己的过去。它发出的寒光

逼近大地,逼近不妥协的骨头

最后,铁成为一把锄头

在来年的春天,它将翻动地下

蚯蚓卷曲的梦。

金汤街舞厅

高矮不一的人儿,他们来了

有如一个又一个的黑夜

混迹在突然打开的灯光里

盲目的人忙着搞着(1),

堡坎上仓库改成的舞厅

门票五元。下岗女工免费

这多少有些暧昧。事实上

舞,并非总是与舞者为伍

还有更明白的。只是踉跄

只是日子有一种触摸的悲哀

她相信破罐子破摔

他陷入肉体摇晃的泥潭

她和他回应着。两个复数的人

拥抱着混浊而虚伪的空气

一个遥远的歌手无病呻吟

也许夜晚不是有了灯就会明亮

也许十块元钱不是起点

她看见自己近似于赤裸

不是在镜中。不是

十年前一次午后羞涩的约会

他看见的其实是一片废墟

陌生的手落下来。雪

碰落了碎花裙子的钮扣

“在寒冬,我花枝招展。”

即使不舞,她也需要一顿

像样的晚餐交换容颜的衰老

谁一事无成?那就是他

二十岁下乡偷鸡摸狗

三十岁回渝整天烧锅炉

四十岁下岗成了别人的皮球

五十岁趁着暮色到舞厅揩油(2)

他脚步腾挪。手不听使唤

忽明忽暗的光清凉如水

熄灭肉欲的火焰

他舞不动命运陈设的阴影

看起来,她精神抖擞

正看着自己的对手偃旗息鼓

注:

(1)搞着:重庆方言,意指得到好处。

(2)揩油:重庆方言,意指占便宜。

理发店

其实,它离我住的地方很近

就五分钟的路程

但我用了五年才发现

理发师傅和剪刀

一直没有改变。旧日的技艺

只有在旧日保持谦逊和痕迹

只是更旧了

我说的这个人

他骂电推剪是个浑账东西

把理发搞成了收割庄稼

还是五十年前的剪刀

黑铁的黑。飘在黑发之上

它的世界就是隐忍而慢

“顾客还是旧的好。”

下午三点钟,他自言自语

他惊异自己的影子

这么多年没有被时光拉长

反而在日渐缩短

如同他经手的千丝万缕

莫名地从他身边消逝

但老人自有老人的章法

理发亦是遣词造句

他要把潦草的头发翻手为云

“云想衣裳花想容。”(1)

“某种东西不是花,却花一样”(2)

迅速凋零。老人叹息

理发覆手为雨,美容遍地生根

一门手艺就这样

荒废在别人的头发上

我相信这不是他的难言之隐

当我走进十平方米的店堂

座下,围上一块洗得发白的棉布

我看见镜中的老人

缓慢转身

缓慢拿起剪刀,隐入乱发

他的手缓慢移动

我能够感觉得到头上生风

风儿猜着头发的下落

我在猜老人心中的时钟

来自哪个年代

注:

(1)李白诗句。

(2)当代诗人张枣诗句。

一元钱旅馆

“一元钱住宿,不带被子两元”

招牌放在花街子路旁,白纸黑字

我注意到那是一个雨天

泥浆溅纸。过路的人

惊慌失措。孤零零的招牌最安逸(1)

它让雨水改写自己的心愿

“一无钱住宿,不带被子两无”

我停下来,觉得雨水是个好东西

两种说法一样精确

它们彼此抚慰

我想起那些不懂汉字的棒棒

他们就住在里面

或许其中的一个

正用洗脸盆接着瓦缝间漏下的雨水

滴哒,滴哒

“啥子意思,又打倒(2)了一天”

棒棒说。

他必须不带雨伞出门

在街头找一个屋檐蹲下

他必须

观察三个方向的货车是否会

突然停顿。或者猛然用力

冲向一堆匆忙的货物

货主在伞下心不在焉

棒棒则心中窃喜

在大雨中弯腰,捆绑

然后跟着一个人撞进某栋楼房

真是难以置信,他见过

这座城市最目空一切的房间

眼花缭乱。但他不慌不忙

把几张零碎的纸钱揉作一团

属于他的,一元钱旅馆

还需一元钱来置换

他唯一的邻居是那根木头扁担

没事的时候,他把它放在床边

看着它磨得发光的表面

脑壳里也找不到一个像样的词

直到昏昏入睡。睡眠真香呀

生活的暗礁

绝大部分得以遮掩

注:

(1)安逸:重庆方言,意指舒服。

(2)打倒:重庆方言,意指失败。

朝天门

它有下半城最美的名字

谁想出的?从来没人考证过

灯光邀来了流水,夜景无眠

朝天门,在某种意义上

不会远行。不会比门更需要

一把暗锁。前尘旧事

经过流水的转述

已无清澈可言。李白曾仗剑

从这里杀到长安,灯晃(1)多年

比长江更骄傲。但这并不意味

朝天门从源源不断的江水中

得到怀旧的本钱。其实

朝天门就是打望(2)的码头

李白是过客。李伯清也是过客

那些船,就算从唐朝出发

改头换面,突然回来

我说的意思是,一切都变了

物是人非。我理解的朝天门

最近的事实

提供了一个荒诞的主题

船长的一声呵欠打翻了游船

几秒钟的功夫,现场就不在了

我们从中可以看到

不是水,而是旋涡

随时都有可能把人儿变成泡影

注:

(1)灯晃:重庆方言,意指无所事事,四处游走。

(2)打望:重庆方言,意指闲看。

凯旋路电梯

像一座天平, 凯旋路电梯

隐藏在较场口附近的山包里

上上下下, 穷人和富人

一律五角。平等是一包药(1)

凯旋路电梯卡在上下之间

似乎是为了述说一段往事

昔日这庞大的沉甸甸之物

如今填满了空洞的时间

我每天都要走进它的内部

开电梯的少女倾心于按钮

日久生情,她成为电梯的开关

现在,我仍然不能确定:

她下岗的双亲是否和她一样

半天不说一句话

这下半城的女儿,生活的全部

被一部电梯搞定(2)

有时,我想:我们并无不同

在虚构的电梯里,上和下

我们都在经历。没有远方

没有甜蜜的回忆

就像开电梯的少女

就像我,在电梯里进进出出

出其不意的一天

我骂了一句脏话:“狗日的天气”

下半城总是晦黯的

气候的修辞学

把一天变成一个瞬间

把停电变成了一次死亡练习

一个暴雨倾盆的下午

我下半城贫困的兄弟

被凯旋路电梯悬在了半空

他成了早报新闻的主角

平生第一次

这年头一个人就是很多人

悬在半空

注:

(1)一包药:重庆方言,意指有毒,让人上瘾。

(2)搞定:重庆方言,意指征服。

厚慈街

在青砖墙的一角,老人独自坐着

面前摊开一张旧报纸

这个一生与旧闻有关的人

和厚慈街一样衰老

他想起在水码头上漂流的岁月

厚慈街放荡的风气令人沉迷

一个接客的女人接纳了他

确切地说,他要一个歇脚的地方

从朝天门到厚慈街

他来来回回,伴着三两微醉

没有人知道他的名字和来历

在厚慈街。灯红酒绿坏了他的心

他勾引别人,别人也勾引他

事情往往发生在一段青石板路上

趁着酒兴,他,一个打滚(1)青年

大谈长江和宜昌

用见多识广和一点小钱贿赂女方

偶尔说出一句谜一样的话

“你是一件纽扣太多的衣裳”

这青春期的小过场

在婚姻里派不上床头和厨房

酒成为了他身体里脆弱的那部分

动不动就忧伤。一生与水有关

他知道流走的不只是咫尺

还有天涯。浩荡长江万古流

老婆早已奔赴外省的鱼米之乡

一晃呀,就晃了五十年

一片一片的瓦上落满了灰尘

他的头发白了

他独自坐着,沉痛地自问:

“啷个搞的,我成了孤家寡人”

肉贩们和往常一样,像小学生

练习市场经济的早读课

吆喝声让厚慈街从沉睡中醒来

啊,新时代的早晨

他老泪纵横

他生来就是一个寂寞的水手

没有人注意到

他上午几点钟折回那间老屋

注:

(1)打滚:重庆方言,意指混江湖。

(2)啷个:重庆方言,意指怎么。

吊脚楼

是的,我们都没赶上她的好时光

她好过吗?这是个问题

当我黄昏时分走过长滨路

我看见她们吊在一大片山坡上

像半老徐娘

围困在肉体的重量里

木头有些松动,而他紧靠的石头

不知天之将黑

如果只观察石头

我们就会得出时间是静止的

如果只观察木头

我们就会发现,过去的事物

因为没有过去而颓废到现在

她到底经历了什么?当沉默

仅仅是大多数人呼喊的时候

哦。战争。贫病交加

吊脚楼里的主人

他们的泪水摇摇欲坠

生活就是苦难。但还得忍住

1945年的一张老照片上

忧伤的陌生人看着我

他身后的吊脚楼只剩下四根木桩

我一整天都在怀疑

这贫下中农的家

它是否理应远离抒情的诗歌

那么,让我成为你,成为你

黑白照片四周的黑暗

在这个春天,我们不说鸟语花香

我们彼此在背靠背中取暖

虽然看不清对方

但我们仍然知道

时间为什么突然消失

为什么我们不说旧日子如此美好

菜元坝

来来往往的民工,被包裹引着

在菜元坝,他们灰头灰脸

还有重庆灰色的天空

有人问:这儿是哪儿

我该怎样描述它,一个地点

或者呼啸的火车的宿命

唉,这么多的人,多余的人

事实上都是赶火车的人

很快就是春节了,火车很快

就要到站。一些人在飞奔

一些人在广场上睡着了

黑压压的一片。动或不动

从来没有不同。只有故乡

在你我的睫毛上闪烁着幻像

一棵树,一棵树上完美的红枣

被我们放大。自己向自己兜售

这是我们一生都在重复的买卖

而现实,它又来晚了

晚点的火车,两块钱的快餐饭

他们不止经历一次

仿佛菜元坝的栏杆

锈迹斑斑已经很多年

哦。思乡的心也锈了

大老远回家一趟,只是想看看

儿时的玩伴,又有谁下落不明

城市可真是一个魔方

拐过几条街道,他就消失了

一年半载或更久。而菜元坝

依旧人流如织。回家依旧无期

如果出站的火车,不像出门的行李

让我们低头看见泥土

夕阳无限好

赶羊的老人在羊中间,羊在山坡中间

鞭子落下,嗷的一声

青草又矮了一寸,羊骄傲的四散

我看到,抒情的鞭子起落,如波浪

草根沾在鞋底

喜悦从脚掌开始,进穴位,打通老年的关节

不用走天涯,不用说人话

羊和青草的气息,在老人身上窜来窜去

窜了六十年,羊儿有了祖宗八代

青草一拨一拨地长

还是老地方,一天,两天,……

洁白的羊群,驮着夕阳的碎金

闪动。闪。动。没有前后,没有过去和今天

老人站在山坡上

小憩。背微驼,弯成幸福的坡度

再见重庆 评论 何房子自选诗 | 铁,正忙: 如果我聆听,我就会听到 铁在锻砧上翻身。

再见重庆 评论 何房子自选诗 | 铁,正忙: 如果我聆听,我就会听到 铁在锻砧上翻身。  蓝色恋歌 评论 何房子自选诗 | 铁,正忙: 我理解的朝天门 最近的事实 提供了一个荒诞的主题

蓝色恋歌 评论 何房子自选诗 | 铁,正忙: 我理解的朝天门 最近的事实 提供了一个荒诞的主题

川公网安备 51041102000034号

川公网安备 51041102000034号