对谈

菲利普·福雷斯特、毕飞宇、黄荭

法国作家菲利普·福雷斯特从十九世纪法国天才诗人兰波的诗文中获得启示,在其中抽取二十六个词语,让它们的首字母和字母表中的二十六个字母一一对应,写成《一种幸福的宿命》。近期,作家毕飞宇、翻译家黄荭来到上海民生美术馆,就这本新书与菲利普展开线上对谈。

如主持人柯梅燕所说,菲利普通常从自身的经历出发,探索生活与小说、真实与虚构的关系,专注生命最本质的问题,认为写作是面对人的局限性和有限性最有效的方式。这是用“我”写作的散文作品,活动主题也围绕“‘我’的游戏”展开。

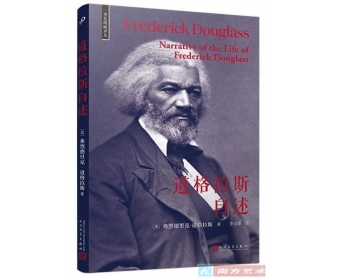

BOOK#1

既然生活是一本小说,那不管什么书什么主题,重要的是去展现真实如何在不断变成虚构,而虚构如何在不断变成真实。

黄荭:《一种幸福的宿命》是一本形式上很特别的书,我想先问菲利普,当格拉塞出版社约你给“26丛书”写一本书的时候,除了形式,是否也建议了这本书的主题?写一本关于兰波的书?一本关于自我的书?我想知道你是怎么想到兰波的,又怎么悄然从“他撰”滑向“自撰”或者说“我的小说”?

菲利普:“26丛书”只是昙花一现的存在,仅延续了短短一年。这套书一共只出过四五本,且彼此都没什么联系,风格迥异。当时出版社给丛书作者的唯一要求就是编排形式:书要分26章,每章标题按字母表顺序排列。收到邀约时,我第一时间想到的是罗兰·巴特的《恋人絮语》和《罗兰·巴特谈罗兰·巴特》,都是一种断章的写作。可以说我当时是想以《罗兰·巴特谈罗兰·巴特》为蓝本,用识字读本的形式去写一个自画像,或者说用自画像的形式去写一个识字读本。

但很快,写作的走向让我始料未及,当我写第一章时,字母A让我自然而然想到了“字母表(Alphabet)”这个单词,而字母表又让我联想到兰波那首著名的《元音》,在诗中,兰波把元音字母和不同的颜色还有意象关联起来。第一章写完后,我决定把这种写作模式一以贯之,每一章都选取兰波诗歌中的一个单词和一句引文,和自画像形成一种应和。所以说,一开始我是想写一本自撰,但“自撰”很快变成了一种“他撰”,我在书中写我自己,但也是在写兰波,或者说我在写兰波的同时也是在写我自己。

黄荭:如何定义《一种幸福的宿命》这本书的体裁?小说?随笔?自撰?他撰?

菲利普:我一直在试图写无法归类的文学作品。这一类书有点像普鲁斯特的作品,即罗兰·巴特所谓的“第三种形式”:既不是小说也不是随笔,既是小说又是随笔。这种想法深得我心,和我写的书也很契合,它既是虚构也是自传。这也是为什么我的书常常被归到法国人现在很流行说的“自撰”的类别。但就像我已经解释过的,既然“我是另一个”,那它从此也可以被当做是“他撰”。对我而言,既然生活是一本小说,那不管什么书什么主题,重要的是去展现真实如何在不断变成虚构,而虚构如何在不断变成真实。

黄荭:“一种幸福的宿命”引自兰波《地狱一季》中的《谵妄》一诗,为什么会借用它作书名呢?

菲利普:开个玩笑,我发现书名中如果有“爱”、“猫”或“幸福”这三个词,书往往会受到读者的青睐而大卖,不知道在中国是否也有同样的情况。我已经写了《新爱》——这个书名也是对兰波的借用——和《薛定谔之猫》,所以就缺一本书名有“幸福”的书了。《一种幸福的宿命》在法国评论界的反响很好,已经被译成意大利语,但销量却不是很好,所以我对自己之前的想法产生了怀疑。

除了为数不多的几篇,兰波的诗都非常晦涩。我不能肯定自己完全读懂了兰波。或许可以把《地狱一季》看作是诗人追寻幸福的故事,一种人人都可以感受的幸福,因为每个人都有幸福的天赋,一种“幸福的宿命”。

黄荭:这种幸福的宿命对你的人生而言意味着什么?经历并写作此生?

菲利普:我在《光荣》这一章里有过解释,但更多是对“厄运”这个词的评说,这个词很古老,现在已经没有人用,但在十九世纪被诅咒的诗人笔下经常可以见到。它指的是命中注定的不幸。但是,对兰波而言,恰恰存在另一种宿命,一种相反的宿命,一种“幸福的宿命”。当然,我的所有书——因为都基于我在《永恒的孩子》中谈论的哀悼的体验——都有一种悲剧的基调,常常被看做是忧伤的,甚至是完全绝望的。但我坚信在每个人身上——在我身上也一样——都有一种对幸福的希冀,这种希冀比经历的不幸更加强烈。写作意味着:见证幸福。

BOOK#2

有时候,勇敢地重复是了不起的事情,生命本身在成长,再怎么重复,你都会有全新的生命。

黄荭:回到刚才菲利普提到的畅销书书名的问题,毕飞宇怎么看?中国文学中是否也有一些具有畅销潜质的关键词?

毕飞宇:有啊,“青衣”、“玉米”和“推拿”,我当然是开玩笑。我现在不开玩笑了,我用我的职业精神来回答,我不考虑畅销这个问题,它对我来讲没有意义。反过来,我们来看我的老朋友的写作,无论是《一种幸福的宿命》《然而》,还是《薛定谔之猫》,仅仅从书名我就可以判断,他也不会考虑这个问题。薛定谔是量子物理学家,在大众的那一头,他可不是爱因斯坦,这是一个很冷的名字,一个小说家都用薛定谔的名字来做小说的名字了,还考虑畅销的事,那就是一个玩笑。

重要的问题还是一个作家的表达方式。一个通俗作家会琢磨市场,起码要琢磨读者,以我的判断,菲利普在他写作的时候,内心只有一个人,那就是他自己。这也是为什么他的文字如此吸引我的一个重要原因。

菲利普:实际上我在读毕飞宇作品的时候也有同样的感受,刚才提到的《苏北少年堂吉诃德》也谈“我”、谈第一人称写作的重要性,但这并不意味作家是自我为中心的或自恋的,绝对不是,这只说明作家的话语是一种主观、第一人称单数的话语,而我认为这也正是文学所苛求的。

黄荭:这里谈到了一个很重要的问题:为什么在作品中用“我”去叙述?如何去说“我”?“我”在菲利普的作品中是特别明显的,而且他的“我”会让我们联想到兰波一句名言“我是另一个”。在他的作品中,“我”和他者永远之间有一个互动,一种置换。毕飞宇在《苏北少年堂吉诃德》中也谈“我”,但你们的方式是非常不一样的,请你们分别谈一谈在写作过程中是如何去言说“我”,而“我”和他者又是一种怎样的关系。

菲利普:“我是另一个”,兰波的这个句子非常重要。对兰波而言,这句话首先意味着当人们在言说自己的时候,也会把话语权交给内心深处的另一个自己,它可能是心理学上讲的无意识,也可能是诗人的创作灵感,或者是未知的自己,而让这个我们所未知的自我发声,这是诗歌的本质和目的所在。

这也意味着,在文学中,当我言说时,他总是也必须是对着“另一个”去言说,总是也必须谈到他者。这也是为什么文学不会把我们困在自我的茧里,哪怕我们转向自己的内心,文学也会让我们朝向外面的世界,朝向他者。

因此,尽管我的作品讲述的是我的个人经历,但我还是免不了会谈到别人,别的作家,别的艺术家,在《一种幸福的宿命》里是兰波。举另一个例子,《然而》也是如此,我在书中谈到了三位日本作家和艺术家。所以我刚才用了两个现在在法国非常流行的词去形容,“自撰”也总是“他撰”,当人们谈论自己的人生时,也是在谈论他者的人生。

毕飞宇

到了菲利普这里,“我”却被消解了,“我”反而成了一个又一个的别人,也就是“他”。一句话,“我”,在他的笔下有了新的意义,这个意义也许是历史性的。

毕飞宇:对菲利普而言,“我”是关键词,是“我”决定了未来菲利普的文学意义。“我”是一个不停生长的大概念,莎士比亚有一句话,响遍了全球,“宇宙的精华,万物的灵长。”这句话说的是人,人在上帝面前终于立起来了,但是我们要注意,这是“我们”,不是“我”。严格意义上说,“我”是启蒙运动所带来的。进入现代之后,“我”本身却成了一个必须面对的问题了。到了菲利普这里,“我”却被消解了,“我”反而成了一个又一个的别人,也就是“他”。一句话,“我”,在菲利普的笔下有了新的意义,这个意义也许是历史性的。

菲利普特别有意思,他和我们通常意义上所理解的小说家很不一样。小说嘛,虚构,对吧,雨果虚构了郭文、冉·阿让、沙威警长,加缪虚构了莫尔索,都是虚构的。也就是说,历史上没这个人,他从来没有在三维空间出现过,他是无时空的。

菲利普却不一样了,他的小说特别有意思,他所虚构的人历史上都有,在《薛定谔之猫》里头,他写到了爱因斯坦,写到了薛定谔,波德莱尔,这些都是三维空间里曾经出现过的历史人物。再比如《然而》,小说里的诗人小林一茶,小说家夏目漱石,摄影师山端庸介,也都是历史人物。这话怎么说呢,他虚构了他的非虚构,这一来,他构成小说的“材料”就完全不一样了。比如说建筑,古典建筑用的是石头和木材,菲利普却放弃了石头,放弃了木头,他选择了钢,还有玻璃,他完成了他的小说包豪斯。《薛定谔之猫》在我心目当中非常雄伟。

《一种幸福的宿命》也是这样的,有几个人物反复地出现,“我”,兰波,克尔恺郭尔,他们反反复复地出现,在我看来这就很有意味。他使用了克尔恺郭尔一个很重要的概念,就是“重复”。宏观地说,菲利普的创作始终在重复,从第一本书到现在的《一种幸福的宿命》,菲利普始终在重复,这个重复很了不得。我希望你永远地重复下去,给我们不一样的惊喜。

一般说,艺术家最害怕重复,每个艺术家都希望自己永远在创新,菲利普给了我很大的启示,有时候,勇敢地重复是一个了不起的事情,生命本身在成长,你再怎么重复,你都会有全新的生命。

菲利普:我完全同意毕飞宇的分析,我们要么是从现实出发抵达虚构,要么是从虚构出发抵达现实。说到底,小说就是一个空间,在这个空间里现实和虚构不断地相互转化,这也是为什么就算我们在谈论自己的生活,也会转变为一部小说,变成一个神奇的叙事,就像我们刚才提到的毕飞宇的作品《苏北少年堂吉诃德》。

我们要么是从现实出发抵达虚构,要么是从虚构出发抵达现实。说到底,小说就是一个空间,在这个空间里现实和虚构不断地相互转化。

菲利普·福雷斯特

黄荭:我知道你给《苏北少年堂吉诃德》写过书评,毕飞宇的这本书在中国被归为“非虚构”写作,你怎么看?

菲利普:“非虚构”的说法是从美国来的,在法国用得并不多。在我看来,一切文本皆虚构——甚至在那些所谓“非虚构”的作品。从某种意义上看,尽管我也把自己当做一个现实主义小说家,但我坚信一切皆虚。《苏北少年堂吉诃德》看起来是一部自传作品。但为了讲述他这个曾经的少年的故事,毕飞宇选择了一本古老的西班牙小说的主人公作为范例,塞万提斯的堂吉诃德。这让我想起另一本杰作,我很熟悉的日本小说家大江健三郎的《致令人怀念年代的信》,他在这本书中也用了意大利中世纪诗人但丁的诗作《神曲》作为范本,来讲述他的童年和少年时代。为了讲述自己的生活,人们常常会借用世界文学中的经典意象。毕飞宇如此,大江健三郎如此,我也如此,“非虚构”总能引出虚构的种种形式。

BOOK#3

阅读,就是写作:就是把这本书化为己有,对它进行改造——有时甚至会给出一个和作者想表达的意思毫无关系的阐释。

黄荭:这我让想起2016年1月在巴黎召开的首个有关菲利普创作的国际学术研讨会“Une vieàécrire”,你可以把它理解成写作一生,也可以理解成一生写作。既指菲利普写的一直是自己的人生,同时也指他把此生,或者说三十四岁之后的人生投入到写作这件事情上,他在写自己和他人的时候企及了生命的真谛,通过写作拥抱了生活。

作为一个学者型的作家,我们在你的书中经常可以看到两个维度的互文,阅读和你自身创作的互文,你的生活和创作的互文。请你谈一谈阅读和写作的关系。如果用波德莱尔的话说就是如何把广义的文学通过文字的炼金术变成“我”的文学,而读者又经由“你”的文学通往更多元更波澜壮阔的世界文学的图景。今天早上我和毕飞宇还在来上海的火车上说你的书虽然感觉一直在谈“我”,但其实无所不谈,把整个世界塞进一本“我”的书里,而这本书可能永远都是同一本书的另一种可能性。

黄荭

在菲利普的书中经常可以看到两个维度的互文,阅读和他自身创作的互文,他的生活和创作的互文。

菲利普:“阅读”和“写作”紧密相连,我深以为然——就像一枚硬币的正反两面,而这枚硬币本身或许还有第三个动词:“生活”。因为我既是小说家也是文学评论家,在我看来,阅读,就是写作:每次读书的时候我们都在脑海中重写这本书,把这本书化为己有,对它进行改造——有时甚至会给出一个和作者想表达的意思毫无关系的阐释。这就是我所谓的“误读之美”,我从普鲁斯特那里得到了灵感。而写作,也是阅读:就好比现实就像一本已经存在的大书,要把它写下来才可以翻阅。普鲁斯特也说过类似的话,他把作家的创作比作翻译家的翻译。言下之意:写作就是把世界这本大书用自己的语言翻译出来。我把我自己的人生看作是一本我应该写下来阅读的书,让我或许有机会去理解它的涵义,我生命的小说,那些我读过的书,还有我曾经经历过的事件是否在其中有意义。

毕飞宇:读菲利普的作品,明显感觉到这是一个文学批评家在那儿写小说,在我看来,除了法律和经济学在他的作品中可能还没有涉及,其他的,史学、哲学、美学、文学、政治学、语言学、甚至量子力学都有谈到。如果我打一个很糟糕的比喻,就是他的写作很像装置艺术,他的作品有些地方很像文献,有些地方很像论文,有些地方直接就是哲学,比如说他谈虚无,他所论述的虚无真的非常有力。不是虚无有力,是他关于虚无的论述有力。

大部分作家对生活的感受是用身体的感官——眼睛、鼻子、嘴巴、身体乃至于性、血液流动。对于菲利普来讲,他更在意阅读,我们先不说成败,必须承认,阅读对他来说确实具有决定性的意义。

黄荭:刚才菲利普谈了阅读对写作的作用,我想熟悉毕飞宇的读者都知道,他前几年出了一本畅销书就是《小说课》,也请毕飞宇谈一下他的阅读,阅读和写作的关系。

毕飞宇:我进入小说的第一步还是生命体验,对我来说这个意义重大。然后呢,阅读对我也有很大的辅助作用,哲学对我的帮助确实很大。但我的阅读量没有菲利普那么大,没那么夸张,我的写作对阅读的依赖也没那么大。

菲利普的阅读很夸张,有点变态,是不可思议。现在就可以举例子给你听,《薛定谔之猫》。大家也许都读过《永恒的孩子》,都知道菲利普的人生经历,他有一个很不幸的经历。因为有了这样的经历,他对生和死的理解就有了不一样的特征,或者说,愿望。他渴望现实的世界既是不存在的,同时又是存在的,像薛定谔的猫,它既是死的,也是活的。这种认知当然是从量子物理那里来的。我一点也不惊讶菲利普写出《薛定谔之猫》,我惊讶的是,在这本小说之前,菲利普居然去读量子物理,这太不可思议了。这个疯狂的程度跟毕飞宇去读爱因斯坦的相对论是一样的。我不相信我的兄弟菲利普可以读懂薛定谔,我不相信。但是,正如毕加索所说的,他得到了“别的”,他得到了巨大的安慰,他获得了不可思议的写作能量,在哲学上,他获得了透彻。当然,我也不得不说,过分依靠阅读的小说是很危险的,它容易给小说带来基础性的丧失。我只能说,《薛定谔之猫》是一个奇迹。

菲利普:兰波并不比薛定谔和量子力学好懂,生命和世界特别有意思的地方是我们无法理解它,因此要不断去探寻,因为生活本身就是无法理解的,因此思想越难懂,它就越接近生活的本真。

川公网安备 51041102000034号

川公网安备 51041102000034号