访谈录:一切源自对真实的渴望

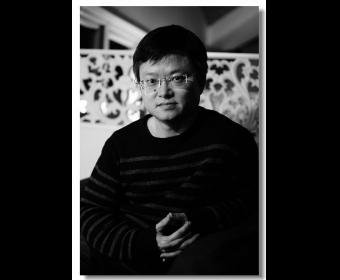

张曙光/泉子

张曙光:我们年纪相差很多,称得上是忘年交。我们认识已经有一些年了,还记得我们第一次见面是在什么场合吗?

泉子:你对我来说是一位老师辈的诗人。事实上,我也一直视你为我诗歌上的兄长。而我们在交往中,又能放下更多的礼仪,我想最主要的原因是你一直以来的宽厚与包容对我的鼓励。我们第一次见面应该在2003、04年,我出差路过哈尔滨,在桑克的召集下,你、桑克、还有永良,我们有了一次非常美好而难忘的相聚。我们一见如故,而我作为一个后辈,也没有通常第一次见到前辈诗人时的拘谨。饭后,我们还一起在那几乎已经干涸的松花江河床上走了很久。或许,我们都已不记得当时说了些什么,但相见的美好与欢乐宛若昨夜,宛如今天,并在这个寒冷的深冬依然温暖着我。

张曙光:我记起来了,但那应该是在结冰的河床上。我印象更深的是那年春天在西湖边上的诗会。当时有人对我说,泉子是那一代人最出色的诗人,我深以为然。这些年过去,你的成绩让人刮目相看。这背后也自有一番艰辛的努力。我们有过很多交流,但似乎没有听你谈起过你是怎样走上诗歌创作道路的,这是出于一种怎样的机缘?

泉子:相对于更多早慧的诗人,我写出最初一批能被称之为诗的文字,已是很晚了。更精确的时间是1997年。这一年我24岁,也是我人生中的第二个本命年。在经历了一个漫长而苦闷的学徒期之后,我几乎已经认定自己与诗歌无缘。我把这之前的那些分行的文字,归为一种失败的写作,它几乎是我紧张而焦虑或者说失败的青春的一个侧面。我曾经说过,我从来没有年轻过,我从来没有过激情飞扬的青春岁月。事实上,在整个青春期间,我身体中汹涌的激情被极度地抑制着,并没有在身体或语言中找到一个可靠的出口。而这样一种属于一个失败者的如此真切的生命体验,也没有在当时的语言中得以呈现。十年之后,一首与我的成长经验有关的《记忆》,成为这段青春岁月更加广为人知的一种见证。

1997年是我极其重要的一年,多病多难的亡兄在这一年离世。亡兄对我如此重要,我的生与他的疾病,甚至死亡直接相关。如果不是他在两岁那年得了那使他落下终身残疾的脑膜炎,我就不会来到这个世界。十岁那年,癫痫第一次找到了他,作为脑膜炎的后遗症。从那以后,他再也没有摆脱这样一种病痛的折磨,直到1997年那个初夏,他在千岛湖畔垂钓时癫痫发作,落入了水中。亡兄的离世对我来说是一种如此复杂的体验,远非常人说的悲伤、释然等语言所能穷尽。这也是我在此后的写作中一次次触及这一事件的原由。亡兄之于我的重要性不仅仅在于他直接促成了我这一世的生命到来,同时,他的疾病从我来到世界那一刻就隐秘地加入到我对这个世界的最初的眺望中。直到今天,直到他离开我多年之后,直到我已远远年长于他在尘世的年龄之后,他依然在源源不断地加入到了我此刻对生命的理解与眺望中。对我来说,从我来到这个世界的第一个瞬间,亡兄就是残缺的,而我也因此同样从未完整过。或许,这其中无所谓幸或不幸。但正是在疾病与死亡的逼视下,时间意识能更早加入到我的生命体验中。记得我第一次意识到死亡与时间是在三岁那年。我清晰地记得那是一个阳光明媚的午后,我一个人在老房子的天井旁,从天井落下的阳光中布满了细小的尘埃,空气中有着寂静的轰鸣声。我突然看见了死亡,意识到生命的有限。在我来到这个世界之前,时间仿佛无穷无尽,而我从来不曾出现过,而当我终有一天离开,时间依然永无止尽,而我永远不再回来。那是一个极端恐惧而接近坍塌的瞬间,这样的瞬间或许持续了半个小时,也许是三个小时,而在太阳落山之前,我已成功地将这样一次最初而如此强烈的恐惧暂时地忘记。而这样的一种最初而如此的剧烈颤栗在今天,依然在我的语言中一次次重现,或许,这里成为了我的诗歌,甚至所有诗歌的一个更为隐秘的母题。

1997年的另一个重大事件,是我与艾米利•狄金森、博尔赫斯们的相遇。而在这些相遇中,他们带给我的一个极其重要的启示,就是诗歌并非一种分行的文字,而是我们对身体至深处的声音的倾听、辨认与追随,在语言中的凝固与呈现。这是诗歌的一个坚固的起点,也是所有诗歌的根本性秘密之一,而我几乎在耗尽所有的青春岁月后,才得以获得这最初的领悟。在此后至今的十五年中,我的写作虽然经历了几次蜕变,譬如2001年、2005年以及2010年前后。但这一次次的蜕变不过是在这个日益稳固的起点之上,向真实的一次又一次,或是越来越坚定地出发。

张曙光:可能正是你诗中的个人经验打动了我。每个人可能或多或少都有过类似的经历和体验,但真正将其转化成形而上的思考和诗性文字的并不多。似乎人们在有意回避这个问题。但另一方面,罗兰•巴特曾经谈起过,死亡的恐惧是他写作的动力。海德格尔也说过,人必须得死过一次才能充分认识真理。死亡带来的巨大的虚无感也许给了人们寻找生命支撑的理由。你在生活中是否有信仰,抑或写作就是你的信仰?

泉子:如果说信仰是一种确信的激情,那么,我一定是一个有信仰的人。但我又不是世俗意义上的宗教徒。我相信所有宗教与艺术深处那共同的道或真理,我相信空无的无所不在而又无所不能。如果说自我是诗歌那最最坚固的起点的话,那么,道、真理或空无就是诗歌或所有艺术那永远无法抵达的远方。或许,写作对我来说就是这样一个不断修炼,不断完善自身以及悟道求真的通道。道不会因我们的悟或迷而发生一丝一毫的损益,真理也不会因我们的求索或懈怠而发生一丝一毫的偏移。但我们终将因我们的孤绝,因我们持续的凝视中对真理、对道的辨认而如此不同。当我们通过不断地放下,通过一次次放下自我的羁绊与束缚(这种羁绊与束缚又是以生、老、病、死等方式不断地在我们生命中显现),我们终将感受到一种无我(空无)的喜悦。这曾是佛陀、老子、默罕默德、耶稣们通过各自对自我的弃绝为我们揭示过的巨大的喜悦。所有的艺术与宗教的意义与命运都在于此,它们完成的是一次次地揭示与启迪,而它们还必须通过对自身的弃绝,必须用一种更新而注定的死(消失)而抵达永恒。佛陀、老子、默罕默德、耶稣以及所有伟大的艺术都将在时间的深处被淹没,他们无一例外地为尘世所遗忘。这同样是所有诗歌,所有诗人的命运。但如果我们拥有了一颗佛陀的心,那么,我们就能感受到这命运深处的喜悦与祝福。

张曙光:尊重所有信仰并从中汲取力量,我赞同。事实上,我相信所有既有的观点。马克思说要怀疑一切,而我则相信一切。甚至谬误有时也有助于我们认识真理。另一方面,我们也必须对一切理论表示怀疑。在对待信仰上,我非常喜欢薇依,她是位圣徒式的人物,但从不盲从,始终保特一种冷静的怀疑态度。怀疑并不意味着否定,而是更深层面的理解。好像贝克特也说过这样的话:好的怀疑胜过坏的信仰。

谈到思想,你能否具体谈谈在你成长过程中,哪位思想家对你产生过影响,或产生过哪些影响?这些又是如何体现在你的诗中?

川公网安备 51041102000034号

川公网安备 51041102000034号