谈及战后当代美国诗坛,约翰·阿什贝利(John Ashbery,1927-2017)是个绕不开的名字,甚至一度是核心人物。1975年,他出版的诗集《凸面镜中的自画像》获得普利策奖、美国国家图书奖和美国国家书评人协会奖,为诗人赢得广泛声誉。诗人一直生活在纽约,直至2017年9月3日去世。

John Ashbery, PHOTOGRAPH BY BY LYNN DAVIS

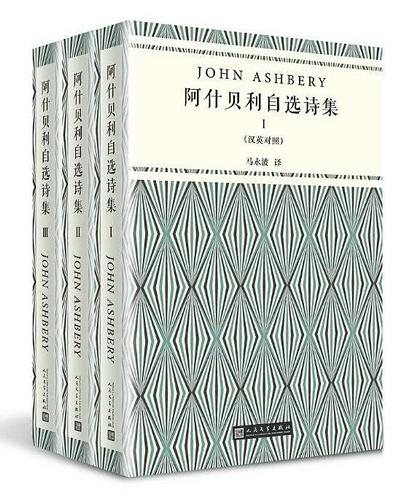

近日,《阿什贝利自选诗集》由人民文学出版社、九久读书人策划出版,该书由阿什贝利从十部诗集里,选择了138首诗, 包括短诗、俳句、散文诗和重要的长诗。读者和研究者可以对阿什贝利的诗歌创作有较完整的了解,进而触发新的解读。

作为后现代诗歌的代表人物之一,约翰·阿什贝利的诗具有惊人的力量,他的每一部诗集,如《一些树》(由W.H.奥登选入“耶鲁青年诗人丛书”,1956)、《网球场宣言》(1962)、《春天的双重梦幻》(1970),还有那首著名的《凸面镜中的自画像》(1975),都在进行语言的实验。这使得他的诗歌语言支离破碎,经验材料混杂,逻辑断裂、跳跃,颇有“语言的勃洛克绘画”之感。事实上,阿什贝利本人也的确受纽约行动画派的影响,曾在《艺术新闻》就职,他的诗歌和抽象表现主义绘画渊源颇深。

这种“解构性的写作”,对于译者来说,无异于一座高耸的大山。诗集译者、诗人马永波在接受南都记者专访时表示,翻译难度给他造成的“智力压迫”,曾经让他失眠整整一周。但过后,恰恰是这种晦涩难懂吸引着他继续翻译,因为,“我想了解他晦涩背后的成因。”

——访谈——

《阿什贝利自选诗集》译者、诗人马永波

“离开了阿什贝利,后现代诗歌便无从谈起”

南都:这套诗集和2003年河北教育出版社的《约翰·阿什贝利诗选》在内容上有何区分?能否介绍一下约翰·阿什贝利在中国的出版译介史?

马永波:2003年河北教育版的那上下两册的阿什贝利诗选,当时翻译时基本是整体移译,参照的是当时我手头有的他的一些诗集,《一些树》《网球场宣言》《山山水水》《片段》《春天的双重梦幻》《三首诗》《凸面镜中的自画像》《船屋的日子》《正如我们所知》《影子列车》《一排浪》,翻译时也没有进行自己的遴选,基本原书有什么就译什么,总体上可以算做是他诗歌的一个汇编。

而新版的这套双语诗集,是阿什贝利的自选诗集,是他从自己从以往诗集中重新编选出来的精华本,这些诗集与上述开列的单行本是一致的,只是排除了《片段》这一本。具体篇目的取舍,两者有相当大的差别,应该说,新版选择的篇目数量要少一些,两者重复的篇目也占据一定比例,我没有具体统计过。如果有学者有耐心就版本学进行研究,相信从后者能更好地看出诗人自己的取向。作为这种等级的诗人,他对自己作品和诗美学目标的把握,是非常清楚的,甚至超过了其他的选编者,能够反映出作者最为内在的心灵线索和文学诉求。我相信,自选集更是“研究性”的选集,它面向的不仅仅是普通读者,他对专业研究人员也具有重要的指示意义。除了新译的部分,两个版本重复的篇目,我也根据原文逐句进行了修订,基本上等于是重译,两版相隔近二十年,我对文本的把握、资料储备,乃至我自己对诗学本身的理解,都有了相应的变化,这些在修订中也能反映出来。

在我大量翻译阿什贝利诗歌之前,是郑敏和赵毅衡翻译的几首引起了我的兴趣,当然,对他的关注也是和我对整体上的所谓后现代思潮的兴趣有关,纽约派毕竟是美国后现代诗歌的重镇。除了这两位,应该还有几位译者零散翻译过他的诗歌,但我相信做过整体性研究的人不多。哪怕就我的翻译而言,也只不过是阿什贝利在汉语中历险的开始,这两版的诗选,提供了一份研究参照的相对充分的资料,对他的更进一步的译介与研究还有待展开,尤其是理论研究方面。

南都:你对阿什贝利的关注和翻译是怎么开始的?

马永波:深入接触阿什贝利的诗歌,应该是1994年,偶然得到了他的诗集《凸面镜中的自画像》,便产生了浓厚的兴趣。在此前的两三年,我就开始为北师大出版社翻译《1940年后的美国诗歌》和《1970年后的美国诗歌》,前一本中亦包含有阿什贝利的诗,但整本的诗集尚不得见。实际上我对英美诗歌的关注和翻译,一开始仅仅是出于开阔视野的需要,还是为了自己的写作增加营养,加之当时汉语中就已经隐约有了后现代诗歌的提法和实验,我也想借此将“原装”的后现代弄弄清楚,以资比较。那一年我用了只一周时间就将这本两千多行的诗集全部翻译了出来,当然,也遭受到阿什贝利的晦涩和复杂带来的智力压迫,结果便是失眠一周的代价。

南都:也正是他的这种“晦涩和复杂”吸引着你?

马永波:阿什贝利吸引我的地方,恰恰在于他散漫不羁和晦涩难懂,我想了解他的晦涩的成因,这必然涉及到他对诗歌的理解。他的解构性的写作,当时对于汉语来说,还是很难消化的东西。另外还有一点,就是他诗歌中的经验性和宽广的意识范围,这些都是偏重抒情的汉语诗歌所欠缺的。

南都:约翰·阿什贝利被视为自艾略特、华莱士·史蒂文斯后,最有影响力的美国诗人之一,那么,他在美国现代诗坛大致处于一个什么位置?

马永波:战后或者说当代美国诗歌,流派众多,优秀的诗人也层出不穷,既繁荣,又呈现出也许本该有的“乱花渐欲迷人眼”的状态,各个流派和集群各行其是,探索也是多方面的。但是毋庸置疑,阿什贝利可谓是核心人物之一。

1956年,阿什贝利的第二本诗集《一些树》便被奥登选入耶鲁青年诗丛,从那时起,作为纽约派主要成员,阿什贝利便一直保持着旺盛的创作态势。尤其到了1990年代,在整个世界诗歌范围出现了对20世纪现代主义诗学的修正与变革,尤其对于作为联合思想与情感的意象征诗学工具的修正,那其后的诗歌更具有包容性,能够容纳来自不同语境的异质性的声音,意象往往与叙述、论说混合起来,并伴随着哲学沉思与精确的事象观察。很多诗人在不同的语言中出入,尝试各种语言方式的可能性与极限,将语言的冒险与个人生活和公共世界重叠,甚至模糊彼此的界限,其中最有代表性的便是阿什贝利,他诗歌中多重与多变的知觉标志着当代诗歌的异质混杂,其跳跃性是对现代性“简便的一致性”的一种抵抗。单从这一点上来说,阿什贝利可谓引导潮流的人物,而且不局限于美国诗歌,他的影响是世界性的,处于主流之中。离开了他,后现代诗歌便无从谈起。

南都:阿什贝利自己曾说,奥登是第一个对他产生重大影响的诗人,这种影响具体怎么体现?

马永波:阿什贝利诗歌总体上偏于经验和智性写作,延续的是艾略特、史蒂文斯、奥登的沉思传统,阿什贝利自己曾说,奥登对他产生的影响,甚至超过了史蒂文斯,奥登诗歌中对口语的使用,使抽象变得具体鲜活的令人吃惊的方式,奥登对工业意象的使用,等等。玄学诗、19世纪诗歌以及约翰·济慈,也是让阿什贝利颇为感兴趣的。其次,阿什贝利又受到了法国超现实主义和达达派的影响,即便诗人自己并不承认这点,而是声称自己得益于德语和斯拉夫语诗人,理由是法语的“明晰性”无法让诗写得“朦胧”。即便如此,总体上说,他的诗歌中还是有相当浓厚的超现实主义的因素。智性思辨和超现实体验在他诗歌中融为一体,无疑是对原始的超现实主义的某种扩展。阿什贝利承认,他的诗歌是从潜意识起源的,但它途中要经过有意识的头脑并且受到它的监督。他不相信自动写作,因为它并非整个精神的反映,只有部分的逻辑与合理性。

南都:文学评论家角谷美智子认为,约翰·阿什贝利的写作“有关诗歌的形成,有关艺术家从混沌中绞出秩序的尝试”,对这句话应该怎么理解?

马永波:“有关诗歌的形成”的诗,换个说法可以称之为“关于诗歌的诗歌”或者说“元诗歌”,这一点,美国诗评家海伦·文德勒曾言及,当一首诗被说成是关于诗歌的诗时,“诗歌”一词往往指涉着很多东西——人们如何从自己经验的随机性中结构出可理解的事物;人们如何选择他们喜爱的东西;人们如何整合丧失与痛苦;人们如何用希望和梦想将经验变形;人们如何感知并强化和谐的瞬间;人们如何实现济慈所称的“灵魂或智力命定拥有的同一性的感觉”。元诗歌的主要技巧可以归纳为——关于一个人在写一首的诗;关于一个人在读一首诗的诗;凸显诗歌的特定惯例的诗;非线性的诗,各个诗节的阅读顺序可以打乱的诗;元语言评说的诗,即一边写诗一边对该诗进行评论,评论也是诗的正文的一部分;作者意识只是诗中众多意识之一的诗;预测读者对诗歌有何反应的诗;诗中人物表现出他们意识到自己是在一首诗中……

阿什贝利关心的不是经验本身,而是经验渗透我们意识的方式,我们如何从繁复的材料中建构起有意义结构的方式。而经验之被人所感受的特点往往是跳跃、断裂、含混和不完整的。因此,阿什贝利的诗中总是存在着诸多彼此牵制和反诘的力量或者语调,他往往将来自不同语境的材料混合起来,并置和叠加起来,消除其中时间的线性结构,而抵达某种同时性的共在。这样的诗歌注重的是过程,经验变化的过程,思维流动的过程,思想之间的运动。因此,意义和随机性是混合在一起的,不可分离的。含混和确定性是一对相关的悖论,这一点,阿什贝利在《巴黎评论》的访谈中的一段话可能有助于我们的理解,他说:

“万物处于一种运动与演进的连续状态,如果我们抵达了一个时刻,我们所说的确定性,就在这里,这是宇宙的终结,那么,我们当然就必须与那之后继续的一切打交道,然而,含混似乎是要把进一步的发展考虑在内。我们会认识到,现在的时刻可能是永恒的时刻,或者是一系列永恒时刻之一,每一个都将与它类似,因为,在某些方面,它们就是现在,而不是在其他方面,因为到那时现在将成为过去。”

南都:《凸面镜中的自画像》为诗人赢得了广泛的声誉,这首诗涉及到许多艺术问题,能否介绍一下他的诗歌和绘画,尤其是抽象表现主义绘画的渊源?

马永波:阿什贝利曾在巴黎从事艺术评论工作多年,浸淫其中。他回到纽约后,更是与奥哈拉等其他纽约派诗人一起,与抽象绘画结下了不解之缘。他有时也像波洛克使用颜料那样,把词语当作颜料挥洒,因此词语在他的诗歌中获得了原初的质地和本体论的凸现,而不再仅仅是表意的工具而已。1962年出版的诗集《网球场宣言》,是诗人最不可解的一本诗集,他在其中进行了激烈的语言实验——打破短语,单独用字——可以称做语言的波洛克绘画,文本支离破碎,颠覆了可以认知的知识秩序。1965年回到纽约之后,阿什贝利任《艺术新闻》执行编辑,由于工作的缘故,与先锋音乐及绘画的接触更为密切,深受影响。阿什贝利认为,抽象表现主义是从超现实主义中生长出来的,根据他的判断,抽象画家从超现实主义那里借鉴的最主要技巧就是“自动主义”,它在波洛克手里成了具有创造力的手段。与意义的真实相比,词语拥有更多客观的真实,这一点无疑受惠于抽象绘画。

阿什贝利受到抽象表现主义的影响,但是,他没有止步于此,他又从德·基里科和坦盖那里学会了描绘非个人化的自画像,这使得他与抽象绘画的自动主义区分开来。他观察到,坦盖的那种耐心、精细、古代大师般的技巧,有别于波洛克和克莱恩自动的行动绘画,其中的主导原则似乎并不是那么自动主义的,而是充满了自我克制,因此更能够反映出精神的现实,而非个体意识,同时反映出这精神知觉到的世界,这种状态按照兰波的著名说法便是“我是另一个”。阿什贝利心目中的超现实主义不是青春期日记式的本能喷发,而是高度形式化甚至过于精细复杂的洛可可框架。自我克制和精心结构有助于他完善成为另一个自我的技术。那么,阿什贝利是如何做到这点的?他如何创造出一个他者般的自我的?其方法是收集起这个世界的现成品,就像法国新现实主义那样,利用大机械生产出来的物品的品质,使过度的自我关注延展向其他关联物。这种“挪用”现成品的目的在于意指作品本身以外的一些心理状态和文化语境,这一由杜尚开创的手段,应用到诗歌里,有助于形成不同语境的对诘和互否,形成诗歌内部声音的复调性,这样,诗就成了一个各种力量博弈的战场,既不是主观抒发,也不是客观呈现,而是主客混融。这些,也许和立体主义的同时性也有一定的关联。

《凸面镜中的自画像》就可谓这种观察与自我观察的混合体,这首诗更像是一个人对自己大脑的抄写,一系列的意识状态的相继呈现,感受和沉思交替,乃至达到出神的玄思。对世界的观察和对自我的观察是互为表里的关系。抽象表现主义者把作品当做是自身向存在生成过程的某种记录,具有一种“反指涉性的知觉”。这首诗起码有一个比较明显的主题,就是诗人与传统的关系,是一种既可以亲密交流又受到警告的关系,面对迫切希望到达现在的传统,我们在心怀感激的同时,仍然保持着现代自我的谨慎。诗人在这里提示出的是某种个人与传统、个人与他者的辩证关系。

南都:从表面上看,阿什贝利的语言材料有很大的随意性,给阅读带来某种程度的“障碍”,你在翻译中如何转换,如何捕捉这种独特的气质?

马永波:阿什贝利重视艺术变形的力量,对于传统实录式的现实主义是采取拒绝态度的,他的诗多采用自由联想性的意象,且具有典型的后现代主义者对于过程的重视,他往往呈现诗歌构成的过程本身,他也喜欢采用拼贴手段,各种异质语境的材料信手拈来,并置在一起,具有很大的随意性,这些,都造成了他的诗歌晦涩难懂,歧义性很强。在他看来,语言既是意义的传达者,又是阻碍意义表达的障碍,语言同时具有澄明与遮蔽的双重属性。因此,他的很多诗都意在揭示语言和意义之间的复杂关系,意义产生的过程,意义的源头不是诗人的主观,也不是诗歌文本自身,它不取决于读者的理解,更不在于外在世界,而是诗人、诗歌、语言、读者、现实等等因素织成的一张多重关系的网罗。这些,都对翻译构成了压力。而且,阿什贝利对于抒情诗的最大贡献之一,就是他将一套巨大的社会语汇带了进来,大众言论、报章俗语、商务和科技用语,以及流行文化和经典作品的征引,甚至陈词滥调,比比皆是,有的很难索解。而且,他的诗歌一概没有任何注解,似乎他所拼贴的那些文化碎片是任何人本就应该熟悉的,可是由于文化和视角的差异,很多文化关联物的解构性使用,需要耗费大量精力去钩沉和还原。阿什贝利庞杂散漫,机智幽默,他喜欢在不同层面的经验片段之间进行“跳接”,这样一来,造成的意义错置和断层,往往让人恍然一惊,这是阅读他诗歌的乐趣之一。但是,这种幽默背后,我始终认为他骨子里有一种凄凉甚至悲哀的情调,这些,都是在翻译过程中需要仔细体会并予以充分传达的。因此,我主要采取直译,尽量保留原作的形体结构,他的构词法和句子结构,不做过多的“归化”整合。这样做,有利于语感的模拟,也为汉语增加一些新奇的表达方式和词语组合。汉语的语言结构一直都比较单纯,相信通过翻译,我们能够使汉语获得组织复杂结构的能力。

汉语诗人不是文化太多,而是文化太少

南都:有一种观点认为,诗歌的翻译者首先应是一个诗人。诗人译诗,是否等同于一次创作?

马永波:诗人译诗历来争议不断,我个人并不觉得诗人和学者要截然分开,有很多学者,本身就是诗人,这样的人来翻译诗,当然有优势。诗歌具有神秘性,没有诗歌写作经验的学者,恐怕对于诗意本质很难有切身体会,进入文本的能力也会大打折扣。翻译者对于诗歌的理解和诗才,往往决定了译作的成色,翻译者的文学信念制约着翻译过程,严重的时候会完全偏离原作的诗学立场。因此,我认为,一个合格的诗歌译者,首先应该是一个合格的诗学学者,翻译是细读,翻译首先要把握住原作的诗学理念,而不能凭自己的理解随意生发。比如,阿什贝利的散漫不羁同时又富有智性,我们就同样得用散漫不羁的语言来应对,我们不可能把他译得像泰戈尔那么华丽,正如同把泰戈尔的庄严译成口水似的滑稽诗,也同样是不合适的。其次,合格的诗歌译者最好也是优秀的诗人,翻译是灵魂上的交流,如果双方位置不对等,也很难有好的效果。诗歌译者不一定首先是一个诗人,有的诗歌译者自己不写诗,或者诗写得很差,但不排除他的翻译诗有价值,两者不能完全划等号。但我依然认为,最好的诗歌译者应该是最好的诗人和最好的诗学研究者。至于把翻译当成是再创作,这个观点我一直不敢苟同,我反倒认为,翻译就是亦步亦趋,原文怎么说,就怎么译,这样才能最大限度地保留原作的意象、思想和语言结构。即便二度创作,也要有个限度,不能偏离原作的诗学理念和风格特征。如果把翻译看成是根据原作的意义和意境,自己重写一首诗,那纯属于大逆不道。

南都:徜徉在另一种非母语的诗歌里,对你进行母语的诗歌创作有何助益?

马永波:我从大学英语课堂上开始尝试翻译诗歌,当时只是好奇,90年代初开始大量的阅读和翻译,这个兴趣一直持续到现在,算起来也有近三十年。可以说,这三十年中,诗歌翻译从爱好,慢慢变成了一种研究性的学术兴趣,它始终是和我个人的诗歌创作分不开的,究其实,还是为了我自己的写作。翻译的好处不但在于可以开阔视野,它更可以镇静心神,尤其在一个变动不居、各种诱惑随时都可能使人离开诗歌的时代,翻译需要的沉潜和耐心,都有利于让自己安静下来,这种安静的功夫本身就是精神的专注,是对诗歌之外诱惑的自觉抵制。从翻译中获取的营养是说不尽的,英美大诗人的精神气质,首先对我们就是一种教育和激励,他们的诗学理念,他们对事物的观察和信念,他们微观上的诗歌技艺,都会对我们的写作产生潜移默化的影响。

南都:又或者是负面作用?80年代以来的汉语诗人,几乎无不受外语诗歌的影响。

马永波:我认为这里基本没有什么负面的作用,甚至只有好处,没有坏处。汉语诗歌要逐步建设的汉语诗学的现代性,离不开一个更大的参照系。我曾经说过这样的话,汉语诗人不是文化太多,而是文化太少。视野决定了胸怀,汉语诗歌要变成世界诗歌有机的一部分,必然要放开胸怀,海纳百川,东西互融,由此,才能开启一个更为辽远的境界,才能真正明白,世界诗歌的前沿在哪里,汉语写作又走到了哪一步,我们在诗学传承的链条上又处于哪一个位置,还能再做些什么。我的翻译着力于英语系统的诗歌,尤其是现代主义及其后,我相信这个工作起码在诗学理念上对我起到了相当大的作用,但在语言风格上,我倒觉得对我没什么大的影响,因为我的生存经验本身就是内在于汉语的,是本土经验,这个内核是没有变的,只不过可能表达它的方式和别人有所不同。而就我的观察而言,尤其90年代以降,汉语诗歌的一个弊端,来自于某种急功近利,尤其在对待外来影响方面,我们的诗人往往是局限于文本表面的模拟,而对于原作的深层动机,甚至对人家的精华,不但缺乏了解,而且有所屏蔽,学习的多是表面的技巧。阿什贝利在汉语中的接受就有这样的问题,大多数人学的只是表面的语言机智,而对于诗人的精神境界难有企及,甚至对于他的诗学理念都不甚了了,就急于模仿,我相信,这样来吸收“营养”那只是死路一条。我翻译了阿什贝利这么多诗,他的诗学理念对我有影响,我却没有学习他的语言风格,因为,翻译成汉语的阿什贝利的所谓语言风格,里边大部分是我的语言风格的反映。在汉语中模仿阿什贝利,实话说,只是在模仿我而已。

来源:南方都市报

川公网安备 51041102000034号

川公网安备 51041102000034号