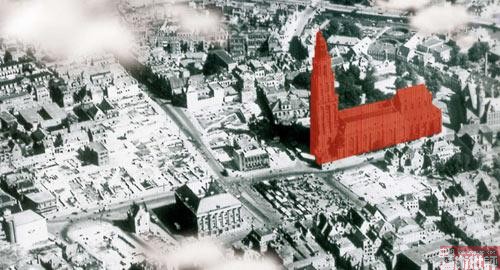

谷文达作品《天堂红灯.马提尼塔》

谷文达骨子里有着一种“宏大叙事”情结。这种情结的发生应该可以追溯到文革期间。不管我们对文革抱有何种错综的感受和体悟,那个年代的文化深刻地影响着我们这一代人(我和文达是同龄人),因为那是我们的世界观初创的时期。它在我们看世界的方式、思考和理解事物的方式、乃至使用语言的方式上都刻下了深深的痕迹。

抽出文革文化的所指性意涵,它所传承的皇室文化、皇家与臣民关系文化中的能指特征可以用“宏大”二字概括,这种概念体现在建筑、绘画、公共空间、服饰、室内设计等等上,尤其以建筑最为明显,大屋顶、大体量、超常的室内高度的皇家建筑,以及皇家陵寝大面积的平面、长长的神道、宽阔的内部等,都营造出宏伟感和压迫感。而皇室出游的对列也以阵容庞大为特征,有王翚的《康熙南巡图》为证。文革中的领袖接见红卫兵、从北京到全国各城市的群众性集会,莫不是规模巨大,人山旗海,参与者动辄以数十万人计。巨大的领袖像、雕塑,大尺寸的宣传画,遍布城乡。而铺天盖地的大字报,更是文革所特有的公共文化形式。

艺术中的大尺寸、大体量在中国美学的传统认知中是否是一种支配性的原则,还有待考察,但是古代造字中“羊大为美”似乎提供了一种较早的佐证却是不争的事实。秦始皇的庞大的兵马俑阵不光是一种武力的炫耀,在美学上也是一种仪式感的必需,它所造成的视觉张力足以使俑阵本身对敌方形成威慑。绘画上北宋的山水的大尺寸如范宽、郭熙则一方面与北方的地理环境契合,另一方面是当时的“崇高”的美学观念的体现。这种崇高性在形式上表现为“纪念碑”风格,即所谓的“主峰高耸,众山朝揖”,从这里不难体会它与世间的森严等级的联系。

谷文达八十年代是陆俨少先生的山水画研究生,读书期间对北宋山水情有独钟。他将元代以降的山水画与北宋的山水作比较,认为前者完全失去了北宋山水那种“郁勃之气、森然苍茫的境界”,“沉浑神秘、烟云晦冥之精神荡然无存,取而代之的是踯躅于一草一木、一水一石的描摹。”他所推崇的北宋山水的精神内涵其实是“雄浑大气”的“崇高感”。此时他做的水墨文字作品,无不以尺寸巨大为特征,就连壁挂“静则生灵”也是四-五米高、六-七米长的巨构。九十年代以来谷文达在西方做的几个主要系列,包括“重新发现俄底甫斯”(以卫生巾、胎盘粉等为媒材)、“联合国”、“碑林——唐诗后著”、“炼茶术”,一方面多以系列、延续性方式构成,另一方面展示方式也是体量宏大。举1993年在美国俄亥俄州立大学维克斯勒艺术中心展出的《重新发现俄底甫斯3号:超越愉悦与罪过之谜》为例:他在一个几近半个篮球场大小的空间中摆放了四张约十米长的铁“床”,在其中三张“床”上分别撒上“健康的”、“非正常的”和“流产的”婴儿的胎盘粉,另一张则空着以象征“中止妊娠”,床的上方悬挂着一个华盖般的设置,上面绷着一张床单,第一次性交留下的血液和精液触目可见。这是一件以人体物质为材料做文化分析的作品。很有意思的是,同时参加这个《支离的记忆:中国前卫艺术家四人展》的黄永砅、徐冰、吴山专不约而同地采取了大体量制作与陈列的方式实施他们的艺术方案:黄永砅的“人蛇计划”主体是一张长十余米、高三米的巨网,网前晾晒着跨海偷渡者的旧衣服;徐冰摆放了一张七八米长、三米宽的巨桌,上面陈列着他的中英文“天书”;吴山专的“又见熊猫”则是“开设”了一家“旅游品商店”,出售他从国内运去的填充玩具熊猫,“商店”的墙上是一幅巨大的人民大会堂开会的照片,只不过与会者和主席台上的巨幅肖像都是憨态可掬的熊猫。这种对大尺寸着迷的不约而同,是一个很有意思的现象。我记得当时我的导师(其时我正在俄亥俄州立大学读研究生)对此印象深刻,曾询问这种“不约而同”背后的原因。我想,五十年代出生的这几位艺术家(仅吴山专是1960年出生)对于文化革命的大体量、大尺寸的文化与艺术样式恐怕都有着鲜活的记忆,这种样式的视觉冲击力和震慑力要么在人们心里留下群众运动的狂飙席卷的快意的记忆,要么留下文化大革命给人的惊惧和感觉如沧海一粟的阴影或创伤。

按照我在博士论文中的讨论,谷文达自七十年代末至本世纪初的艺术是一种“文化之旅”,即是说尽管他在媒材上、语言上的变化让人有目不暇接之感,其关注的中心话题总是离不开“文化”。人们会说,其实哪个艺术家的作品不能和文化挂上钩呢?但是艺术家对文化议题的主动介入和作品被从文化学角度解读是两种不同的状态,谷文达属于前者。自八十年代始,他的艺术走过了我称之为的“文化批判”、“文化分析”和“文化综合”的阶段,第一阶段主要以他的文字批判作品为代表,凸显对本土传统文化的颠覆姿态;第二阶段则以卫生巾、胎盘粉为材料,由物质分析进入对东西方文化的深层差异的分析;“联合国”和“碑林”可以说是他“文化综合”阶段的宏大思路的体现。从作品的制作模式看,它们逐步地从个体劳动的小制作走向了使用助手、或外包制作的类似“大生产”的方式,于是我们看到了八十年代谷文达站在或坐在他的作品面前或之上的工作室或展厅的摄影纪录,而九十年代以来,影像的记录则加入了工人在制作空间的工作过程,布展人员在硕大的展览空间安装的场景,这无疑是大制作的必需。从浙美的工作室到纽约布鲁克林的Loft Studio,再到纽约、西安、上海、北京等地同时运作的制作空间、工作室、办公室和作品储藏空间,作品体量的扩大伴随的是工作空间的扩张,制作主体由个人变成了团队,制作方式走向“大生产化”、“流程化”,艺术家的手工行为逐渐退隐,理念的构想、方案的生成及其监督、指导实现成为了谷文达日常艺术工作的主要部分。本雅明的“机械复制时代的艺术”在这里以一个个体艺术家的特定方式得以实现,只不过“复制”在此指的不是复制自己,更不是复制他人,而是指以大生产方式制作作品的相同部件,如我们要讨论的“天堂红灯”里的成千上万只灯笼。

如果说社会学意义的“乌托邦”常常给人以“空中楼阁”的联想,艺术与乌托邦却不全然是“白日梦”、“海市蜃楼”的专业性表达,乌托邦在艺术中恰恰有着存在的合法性,而且在特定意义上是可以实现的。对此,谷文达有他自己的看法。在九十年代初期构思他的“联合国”人发装置系列计划时,他这样说,

人类大同的“乌托邦”也许永远不可能在现实中实现,但它将在艺术世界完全实现。(谷文达,“我们时代的《神曲》:关于‘联合国’艺术计划及其时代与环境”)

谷文达很清楚他要构建的是一种乌托邦,这种对于乌托邦的向往出自他的理想主义文化观。八十年代的先锋艺术家都带有一种文化理想主义,只不过那时候的理想主义还限于本土,因为艺术家面临的是本土的文化启蒙。九十年代的谷文达站在国际的艺术舞台,面对的是异质的文化之间的碰撞、互动乃至冲突。在这种背景下,中国古代哲人的大同理想浮现于脑中,这也就催生了他的“联合国”艺术计划,他期待能以艺术的方式,游走于不同的国家和地区,与当地的民族、文化和历史互动,在这种互动中贯彻他的文化融合的理想。这个庞大的雄心勃勃的计划跨越了五大洲,在二十多个国家和地区实施,不过带来的既有融合的结果,更多的却是矛盾与冲突,1996年他在瑞典斯德哥尔摩参加的《国际刑警:从斯德哥尔摩到莫斯科的跨国网络》展览的遭遇便是一个例证。谷文达名为《联合国:瑞典与俄国冲突分部——国际刑警》的头发装置在开幕后不久被一位俄国艺术家捣毁,一件以俄国与西欧之间的文化冲突为主题的作品本身成为了这种冲突下的牺牲品。苏联解体后的俄国知识分子中弥漫的焦虑、迷茫和大国沦为二流国家带来的挫折感通过这位艺术家以极端的方式宣泄出来。但是,具有双重身份的谷文达——从纽约来的中国艺术家——在这一冲突中处在了一个很特殊的位置,他移民美国,在俄国艺术家眼里他代表着西方或者更具体地说美国的现代艺术界,在西欧或说瑞典艺术家眼里,他更多的还是具有社会主义中国的身份。这种被霍米•巴巴称之为的“之间”的状态和谷文达作品的遭遇凸现了“联合国”作品的乌托邦本质,即是说,具有文化交流与融合本意的“大同”乌托邦理想即使要在艺术中实现也是荆棘丛生,甚至难逃“空想”的命运。

如果说“联合国”的乌托邦思路还是从一种精英艺术或精英文化的立场试图与各国家、地区的特定当代艺术观众互动、对话的话,谷文达在构想他的“天堂红灯”计划时,则转换了思路,试图以波普化、大众化的公共艺术宏大制作直接与普罗大众交流。看看他的“天堂红灯”上海部分“灯笼龙”的构想,“灯笼与灯龙”将创造出世界历史上迄今最叹为观止和最长的龙。她是划时代的巨龙。她是中国进入了巨龙时代的象征。从气魄非凡的庐浦大桥始(世博会中心地带)沿南北高架路再转上延安高架路直至外滩洋洋二十公里,由大约五十万只的中国大红灯笼编制成的辉煌的“灯‘龙’”,在世博会开幕之际,将为世界五大洲与中国各省份的成千上万的贵宾和游客展示其雄姿,成千上万的贵宾和游客将穿梭和浏览于其中。她将成为联系着悠久历史文明的今日中国的象征。(谷文达,“天堂红灯:跨国持续发展系列艺术计划——上海站”)

谷文达作品《瑞士方案》

这样一种从“精英艺术”向“大众文化”的转变,不是谷文达的临时起意,而是他对艺术方向问题一段时间以来寻觅、思索的结果。我两年前在杭州对他做过一个访谈,话题首先就是他的艺术的大板块的分野和联系。他把它们归纳为四:水墨作品,“联合国”,“碑林”,和“天堂灯笼”。人们不难觉察出从前三个板块到第四个板块间理念上的跳跃,我向他提到这种明显的差异,他解释道,

我在尝试把我的创作与现代中国的市场经济、都市生活和流行文化结合起来。我们的艺术一直处于一种精英状态,是一个封闭的体系,一定要和流行文化结合起来,才能打破这种封闭状态。(“谷文达访谈”,周彦)

谷文达的方向很明确,他要走出当代艺术的“精英状态”。按照他的观念,当代艺术或者说现代艺术仍然是一种封闭的小众文化,是艺术家和批评家的一种圈子里的行为。在现在的世界,文化已然不是西方现代主义时期那种“高文化” (high culture)和“低文化”(low culture)分野的态势,而是一种相互渗透、你中有我我中有你的状态,或者说得更极端一些,二者的界限已经打破,因此已然合流。我认为,假如有这种互动或者合流的话,我们要从三个面向去考察,一是非体制与体制的,二是纯艺术与市场的,三是知识精英与普罗大众的。

在进一步讨论这种互动之前,我们可以看看在西方这三种面向上是处于什么样的状态:据我身在美国社会多年的观察,所谓体制与非体制和中国的情况很不一样,虽然我们把政府、学校、博物馆、画廊都称为体制,但是美国政府与大学、博物馆、画廊甚至基金会之间的界限很清楚,前者是为后者服务的机制,后者虽然也可能从前者那里获得财务的支持,但是运作、经营却不受前者的指导或制约,甚至有时还会处于一种抗衡的位置,这种抗衡更多的是一种意识形态上的,而“体制外”的自由作者或艺术家除了在纳税上被归于“自雇者”外,精神上与大学、博物馆、画廊之间的分际远小于与政府之间的差别;至于纯艺术与市场的关系,可以说比较复杂,但是艺术与市场虽然不是在两条平行线上发展,却仍然持守各自的疆域,艺术家由画廊代理,作品出现在拍卖会,但是艺术与商业之间的分隔是由艺术家的自由心证确立,脑子里有艺术史逻辑的艺术家瞄准的一定是博物馆和批评家,而不是画廊和拍卖行;尽管美国是一个波普文化极其发达的社会,知识精英与普罗大众的关系却总是保持着一种界限,他们的共同点是在作为一个公民、雇员、纳税人的意义上而言,在意识形态、审美趣味、关注的问题上,后者更着眼于当下、局部与世俗的层面,而前者多从长远、倾向和精神的方向思考、行动。可以看出,这三个面向的关系或说分野更多的是精神的、意识形态的,而不太具有经济的和社会等级的意义。

中国的情况不太一样。体制与非体制的界限划定和西方有别,首先,人们把政府、大学、博物馆、画廊都视为与自由艺术家、批评家相对立的体制,在这个意义上,体制外的自由艺术家、批评家等和成千上万的农民工都在同一个战壕。曾经的“地上”与“地下”的划分形象地说明了这种对立,但是这种对立已经逐渐被渗透和合流所消解。纯艺术与商业的关系在中国是个九十年代以来的新问题,市场的迅猛发展把纯艺术挤压到了边缘,有人甚至怀疑如今还有没有“纯艺术”这种东西,八十年代生发的先锋艺术也在很大程度上受到侵蚀。而知识精英与普罗大众的关系这个面向,由于利益的分化,利益集团的日趋细化,他们的关系也变得愈来愈模糊,界限不清,但是在另一方面,由于社会的两极分化日渐扩大,加上媒体和一些代表上层阶级的“精英”的推波助澜,阶级的差异日益凸现,矛盾也因此日益深化。

了解了这个背景,讨论走出“精英状态”,走向大众文化,就具体到了以上三个面向的层面了。精英与大众的融合甚至合流,应当是文化价值观的互动。首先,在体制与非体制的面向上,自然前者并不一定就代表保守和稳定的意识形态,后者也并不天然的就是革新和发展的主要力量,但是在我们的社会中,非体制的或体制外对体制的制约与抗衡由于其力道的薄弱,更显出其需加强之的必要性。在纯艺术与市场关系的面向上,我觉得虽然如今不须恪守“君子言义不言利”的规条,但是当代艺术在中国的发展日益受到市场的、商业的侵蚀却是个不能视而不见的事实,因此二者的互动不能是艺术向市场的妥协,而应当是通过严肃的学术性的批评和学术性美术馆、基金会的建立把市场往真正有艺术史价值的艺术方向引导。至于知识精英与普罗大众的关系的面向,虽然二者的分离与对立显然不是一种健康的状态,但是放低身段与普罗大众的沟通,不能取代精英对大众在启蒙上的责任,毕竟大众文化是一种易变的、通俗的、需要引导的文化,当代艺术如果还要承担批判、学术、建设的任务的话,就要避免被大众文化所侵蚀,甚至被吞灭。这样说并不是耸人听闻,因为今天的艺术波普化中“媚俗”多于“融合”,“妥协”多于“引领”。如果沟通变成被消解,融合变成被吞噬,那将不是沟通与融合的目的,而是值得警惕的发展了。

在思路上延续了“联合国”的持续性、宏大的工程性,谷文达的“天堂红灯”计划面向的观众却显然从美术馆空间中的“艺术观众” 转向了公共空间的市民。“联合国”计划中虽然也有过在室外完成的个案,如“以色列纪念碑——圣地”即是在该国的密兹贝雷蒙沙漠制作并永久性展示的“头发——巨石”,但那更接近于大地艺术,而非我们在日常生活空间设置的公共艺术。谷文达的“天堂红灯”计划在欧洲(荷兰、瑞士)、中国大陆、新加坡和香港制作、展示,或者是以成千上万红灯笼包裹教堂(荷兰),屏蔽旅游景区的建筑(瑞士),又或以其包裹公共娱乐场所的庞大建筑(新加坡)、地标性的摩天楼(香港),或是以其覆盖大面积的湖面及其邻近小体量的亭台楼阁(杭州),甚至以五十万只灯笼制作一条长达二十公里长的“世界第一” 的红色巨龙(上海)。因此,大批量的红色灯笼面对的既有对之基本陌生的欧洲公众,也有对中华文化了解但生长在东西文化交汇互融的环境下的新加坡和香港市民,更有对灯笼的节庆、欢喜、圆融、和谐等民俗文化意涵了然于胸的中国本土百姓。不论在什么地方,红灯笼的中国性非常明确,因此“联合国”计划的“文化综合”在此又加上了“文化身份”的内容。在欧洲,红灯笼无疑彰显的是“东方”;在新加坡和香港,它是在东西方文化交融的东方国家和地区强化“东方”;而在本土,它是在传统式微、西风强劲的氛围中以典型的民俗传统符号为基础、以现代展示方式来凸现百姓文化的中国性。灯笼的包裹也好,覆盖也好,甚至制作成长龙也好,在我看来,仍然具有艺术乌托邦的性质。谷文达在他的计划中这样描述“天堂灯笼”计划的性质,

天堂“红灯”是一个跨国跨文化持续发展的系列艺术计划。多元文化的合作亦是中国走向未来的中心使命之一,史诗般和纪念碑式的艺术是其视觉语言,辉煌的庆典是其精神。“天堂红灯”将世界城市中的标志性物体穿戴上中国大红灯笼编织成的大红袍。“天堂红灯”庞大复杂的艺术计划却出自于平凡,亲切,日常的大红灯笼、人流进出频繁的建筑物都是人们生活中的极为普通的伴随物。然而一旦以崭新的独特的方式再现……。(此句原文即不完整,周彦注) 跨国跨文化持续发展的系列艺术计划要实现的是正象一句中国成语“锦上添花”,使被装点的建筑物更辉煌夺目,更富有意义。(谷文达,“天堂红灯:跨国持续发展系列艺术计划——上海站”)

“多元文化的合作亦是中国走向未来的中心使命之一” 的语气颇有政府行文的风格,虽然官方意识形态未必有这样的思维高度。谷文达的构想延续了他在“联合国”中文化融合的理想,在世界范围是中西的融合,在国内是主流文化和当代艺术所代表的精英文化的融合。“史诗”、“纪念碑”、“庆典”、“锦上添花”、“叹为观止”、“气魄非凡”这样的修辞表达了他文化融合的雄心。但是,这种艺术的乌托邦以一种波普化的方式来筹划、实施,是不是能够达到艺术家所期盼的那种融合的结果,不容易预测。例如,以红灯笼包裹荷兰马蒂尼教堂的计划在几近达成协议的时候紧急叫停,内中透露出不同文化之间的龃龉。以一种文化的符号性物件包裹另一个文化的标志性建筑,以一种世俗的庆典性道具包裹一座宗教建筑,和克里斯托夫的不带文化内涵的布来包裹,显然是意味迥异的行为,因此自然产生不同的解读。准备在上海实施的“灯笼龙”按照设想是为2010年上海世界博览会设计的巨制,

将自世博会址的门户庐浦大桥至中国对外门户的外滩的高架路,由灯“龙”装点成巨龙更赋予一个深远的意义:中国正在创造出一个举世瞩目的和谐与高速发展的社会。(谷文达,“天堂红灯:跨国持续发展系列艺术计划——上海站”)

因此观众将是来自世界各地的具有不同文化背景的人们,艺术家想要通过这个巨大的“灯笼龙”展示“正在创造” “一个举世瞩目的和谐与高速发展的社会”。高速发展是过去十几年的经济发展的事实,将来会不会延续这种高速发展是一个国内外经济学界争论不已的问题;而构建和谐社会则有着“乌托邦”的性质,正因为不和谐,才会有“和谐”的目标,但是“和谐”的众多要件如果说不是几十年的努力才能达成的话,至少也需要上十年的努力,中国人的古话“十年树木,百年树人”就是对这种工程的艰难的程度的最好注脚。这些要件有道德层面的,体制层面的,心理层面的,法律层面的,所以艺术性的预测或者表达不能不是一种“乌托邦”。将这种乌托邦的理想以公共艺术的、或说“波普化”的形式传达出来,是艺术家八十年代理想主义的延伸,只不过八十年代是在先锋艺术的范畴对传统的反叛,对文化启蒙的努力,现在则是一种走出“精英文化”,力图将理想辐射到社会乃至不同文化的行为。问题是体制与艺术家的理想能在多大程度上契合,公众对这个公共艺术中包含的“和谐”理想的理解和接受度有多大,是艺术家在制作大型公共艺术需要考虑的,因为它不再是小众的,因此是一个新的角度,新的问题,新的情境。除了希望计划能够成功实施之外,人们更期待看到它实施过程中的互动、冲突、妥协与协调,从而为乌托邦的波普化提供一个可供研究的个案。

(2009年6月于北京酒仙桥)

川公网安备 51041102000034号

川公网安备 51041102000034号