北岛、香港和一艘“诗人船”的十年

|

站在2020年的新门槛回望,几乎每个人都会感受到时间的重量。“十年”既可以用来划分代际,似乎也足以总结一个时代,而在热衷于焚毁与革新的年代,所有在“建造”之路上坚持了十年的人和事都是值得尊敬的。 由诗人北岛创办的“香港国际诗歌之夜”即是这样一个案例,去年底,诗歌之夜迎来了第十个年头。从2009年的蹒跚起步,到如今满载启航的“诗人之船”,诗歌节逐渐成为亚洲最具影响力的诗歌盛事之一。 从诗人遴选、文本翻译,到舞美设计、跨界实验,诗歌节对内容和质感的要求几近苛刻、不计成本,而不为人所知的,则是它所面对的艰难、崎岖、边缘的生存困境。在诗意与理想熠熠发光的主舞台之外,一部香港诗歌节的筹办史,几乎演变成一部与资本缠斗的“血泪史”。 如今再回望作为八十年代符号的“斗士”北岛,这十年,诗人经历了漂泊的结束、病痛的考验、时代的转变与媒介的换代,从“香港国际诗歌之夜”、“国际诗人在香港”,到“给孩子”系列丛书,北岛的脚下有一条清晰的印迹,这既是他私人写作状态的互补,也是他的社会理想。而在张罗“香港国际诗歌之夜”的十年中,北岛无法只作为一个诗人存在,更成为了一个必须想办法筹款、四处“化缘”以保证诗歌节顺利举办的“活动主办者”。 在这篇文章中,作者回溯了这“一小撮人”的努力与坚持,他们如何在时代的缝隙中寻求文化的尊严,一个“诗人乌托邦”的小奇迹又是如何一步步成为现实的。它不可避免地伴随着不完美之处或者质疑之声,但在文化与商业的关系中,香港诗歌节提供了一种探索的路径。 无论诗歌还是诗人,小众化和边缘化是一个世界性现象。诗歌从来不宜大声喧哗,但也并非仅供赏玩与风花雪月之物,诗歌自有其尊严。博尔赫斯曾写道,“要从死亡中看到梦境,从日落/看到痛苦的黄金,这就是诗/它不朽又贫穷”。 撰文|胡涛

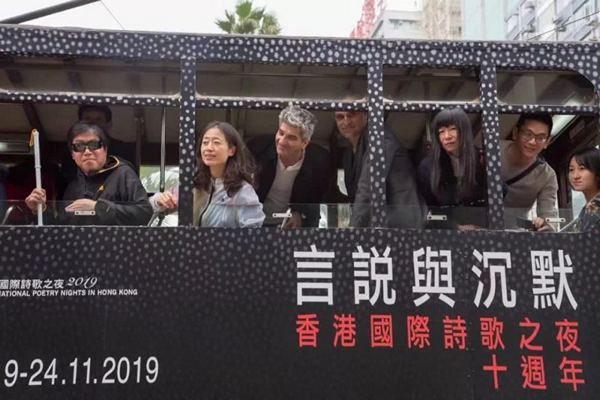

「诗人们认为那是一条船 2019年11月22日晚间,香港国际诗歌之夜现场,一场诗歌朗诵会正在进行。女诗人安娜·布兰迪亚娜一身红衣登场,轻轻吟诵出这首《诗人船》。77岁的她嗓音清越,似歌似吟,哀婉之声如同一只哭泣的雨燕,在舞台上方层层盘旋。这位罗马尼亚早年极权时代的人权斗士,是本次诗歌之夜的重量级嘉宾之一。 台下的观众中,有她的30位诗人同行,以及来自世界各地的译者、学者、记者和普通观众。11月19日-23日的每天晚上,不同国家的诗人们轮番登场,用母语朗诵自己的作品。自十年前诗人北岛在香港创办首届国际诗歌之夜以来,朗诵会一直是诗歌节的保留节目。诗人们跨越语言、文明与地域的边界,试图在倾听与交流中获得新的创造。 由于局势问题,诗人们比任何时候都看上去更像一个整体。每天早上,大巴车准时发车,将全体诗人从位于港岛的酒店接送至九龙的饶宗颐文化馆—白天的研讨会和晚上的朗诵会、音乐会都安排在那里。晚间,再由大巴车将诗人们统一送回酒店。 大巴车穿越海底隧道,穿过香港密不透风的楼宇,穿过奔波忙碌的人群,如同一艘孤独的陆地之船,航向诗的海洋。从2009年到2019年,已有100余位诗人登上这艘“诗人之船”。弹指间,船行已十年。

诗人乌托邦 对初次抵达的诗人们来说,香港是一个巨大、模糊、若隐若现的背景板,陌生感带来了不同程度的“文化震惊”(culture shock)和语言障碍。 塞尔维亚女诗人安娜·里斯托里奇第一次到香港,她去过最远的诗歌节是哥伦比亚的麦德林—但香港已经离家足够远了。旅途持续地给她灵感,哪怕身处喧嚣之地,“我在头脑中写诗”。 刚到香港机场,安娜就来了灵感。提取行李时她看见一个独自来香港旅行的老女人,看上去神情悲伤,她手里拿着一个装护照的小包,上面是粉色的Hello Kitty图案—一个如此悲伤的老女人,一个如此可爱的图案,“我不禁开始思考她的命运,谁在等她,她一个人准备做什么,也许她刚失去了某人—我想为她写首诗”。 德国诗人恩尼斯特·维茨纳起晚了,没赶上22号早上的班车,他跟太太打了辆计程车去往活动地点。因为一直没有机会游览香港,只能坐在车里欣赏密密麻麻的高楼和路网,他对香港产生了一种怪异的感觉:这里几乎看不见任何人。 “我在香港看到的是一座未来之城,”恩尼斯特望着窗外,头几乎仰成45度角,“大街上都是汽车,你穿过整个城市却看不到人在哪里,对我们来说这很奇怪。”恩尼斯特来自广场遍布的柏林,一个在柏林主要靠走路出行的人,对“香港人民是如何移动的”这个问题满怀好奇。他跟太太商量好,准备利用诗歌节空当搭乘天星小轮去油尖旺地区打个转。 “hello,我叫郑小琼,我来自广州”。诗人郑小琼发现,在诗歌节的现场,不时有国外诗人跟自己打招呼,她想多说几句,可是英语不够,又害羞,就只好勉强回复这一句。这让她有点遗憾,“其实我感觉大家有很多话想说,我对他们也蛮好奇的”。 希腊诗人安纳斯塔西斯·威斯托尼迪斯和爱沙尼亚诗人马图拉是老朋友,两人活动间歇只要有机会就聚在一起聊天。有一次,人高马大的两人在位于半山腰的活动外场扶梯上聊得手舞足蹈,被山下的摄影记者生生拍出了“美苏领导人”会面的大片感。 来自相同语种区的诗人更能自然而然地聚在一起,而通常欧美的诗人都会说英语,这给了他们更多的交流机会。但也有例外,日本诗人四元康佑旅居德国多年,说得一口流利的英文,加之性格极为外向,喜欢找所有人聊天,他几乎成了诗歌节最受欢迎的诗人。 本届诗歌节一共邀请了31位诗人,创历届新高。其中中东欧诗人高达9人,其他欧洲诗人4位,北美洲诗人3位,南美洲诗人2位,非洲诗人1位,亚洲诗人5位,中国大陆诗人5位,港台诗人各一位,语言极为混杂,宛若小联合国。 不过对于大部分诗人来说,诗歌才是最好的交流语言。以个体为创作单位的诗人们,在这里大规模遇见自己的同类,如同四散的星群突然聚拢。每日晚间上演的多母语诗歌朗诵会,是诗人们展示自己的主舞台。 每个诗人既是朗诵者也是聆听者,他们被编排进不同的组别,通常每晚五人,每人朗诵十分钟左右,中间穿插音乐家表演的现场即兴音乐。舞台设计采用“暗黑”系极简主义风格,一束灯光直射在诗人身上,全场漆黑。身后的电子屏幕上,诗句以中文、英文和原文三种形式陈列。 诗人开始朗诵自己的作品,沉浸在黑暗中的观众感官逐渐被打开。一首诗跳出书本,从它的创造者嘴中吐出,获得新的生命力。诗人以母语朗诵,带着自己的独特气息、节奏、韵律和语感,汉语、粤语、英语、西班牙语、韩语、日语、俄语、葡萄牙语、阿拉伯语……交替登场,听众通过诗歌这个秘密通道进入全世界的生命现场。 有的诗人精心设计了独特的环节。四元康佑最懂得制造新意和舞台效果,观众不期然间在朗诵中会听出些微日本传统能剧元素,诵读《我出门啦》时,四元一人分饰两角,绘声绘色地模拟父母与儿子的语气,让一首诗突然变成了“故事会”。民谣诗人周云蓬弹起吉他,一曲深情辽阔的《不会说话的爱情》结合了念白与吟唱,一句“我们最后一次收割对方从此仇深似海”,让观众落下了眼泪。 塞尔维亚女诗人安娜·里斯托里奇出场时,还沉浸在另一位安娜—罗马尼亚女诗人布兰迪亚娜催人泪下的吟诵中,她说自己“快要听哭了”。 天水是诗歌节的内地活动合作执行人,2013年香港国际诗歌之夜首次设立内地分会场,天水负责广州站的执行工作。让她印象深刻的是智利诗人劳尔·朱利塔的朗诵。患有帕金森症的诗人在参加活动期间病情严重,而他即将登台朗诵的是一首很长的诗,作为主办者,天水再三与诗人确认是否需要适度减少朗诵章节,但诗人拒绝了。朗诵开始时,劳尔从侧台一路颤巍巍地走到舞台中央,花了很长时间。当《大海》响起时,诗人突然声如洪钟,“就像大海一样覆盖了全场”,那一刻对天水触动极大,“对诗歌的现场魅力有了最为直观的认识”。 这种感觉呼应了诗人张定浩在《取瑟而歌》中的观点:一首好诗,带给我们的,首先是一种非常强烈和具体的肉身感受,这种感受,类似于爱的感觉。又恰如艾米莉·狄金森的名言:如果我有一种天灵盖被人拿掉的感觉,我知道那一定是诗。 陌生感渐渐融解,诗人们惺惺相惜,朗诵会结束,通常是新一轮友谊的开始。美国诗人弗罗斯特·甘德很欣赏德国诗人和法国诗人的诗,特意买了他们的小册子请他们签名。希腊诗人对中国女诗人余幼幼的诗赞不绝口,想找机会当面表达欣赏。最受欢迎的四元康佑一登场,全场就响起长时间的掌声和笑声。活动间歇的酒会上,越来越熟络的诗人、嘉宾、观众们侃侃而谈,气氛热烈。 诗歌节执行总监宋子江参加过多次其他国际诗歌节,他说,相比于巴塞罗那的戏剧感、麦德林的狂欢性、河内的随意性、台北的大众性,香港更注重仪式感,以及围绕诗歌文本的纯粹与质感。朗诵会模式为全世界诗歌节所通用,但香港诗歌节把它做到了“形式的极致”。 这正是创始人北岛的良苦用心。北岛几乎每晚都会坐在观众席一个不显眼的位置,静静地聆听朗诵,这也是他接近这些诗人们最好的方式—在私下,他与诗人的交际并不多。 在北岛的倡议下,从一开始,香港国际诗歌之夜就充满浓厚的学术色彩。除了最后一天带领部分诗人乘坐天星小轮观赏维港风光,没有集体的观光行程,每天被密密麻麻的学术论坛和朗诵会、音乐会排满。但诗人们也有绝对的自由安排个人活动,主办方不负责诗歌节以外的部分。 在维港观光结束后,波兰诗人米若什一个人走丢了,当他在街头茫然四顾的时候,恰好碰到另一组掉队的嘉宾,他们刚要登上订好的车。挤在车上的米若什笑笑说自己并不慌张,“其实我自己在寻找各种可能回去的办法”。 中国诗人余幼幼理解这种独立行动所具有的潜在风险性,“如果你是各方面都很独立的人,你到了一个地方,你肯定是自己想要去探索,如果你想着便捷,大家都给你安排好了,那就不太能适应这种活动方式。我肯定更喜欢自助。” 这跟某些诗歌节形成了鲜明的对比。在当地政府“诗歌搭台,旅游唱戏”的理念指引下,诗人们往往成为一出旅游经济大戏的配角与注脚,他们经常被安排集体参观当地人文景点甚至工业园、科技园,没有人特别在意诗人朗诵了什么,思考了什么。用诗人余幼幼的话说,“一群人把另一群人圈起来,自娱自乐”。 “有些诗歌节是以集体为单位,香港是以个体为单位,它给予你充分的自由,你可以选择性地来参加活动,其余的部分你可以自由安排你自己的时间,这种权利关系是赋予你自己手上的,它更尊重你个体的意志。而不是拉着一群人,然后去这参观,去那参观,你是服从性的被安排的人。”甚至有些诗歌节组织者要求诗人当场写诗,在余幼幼和宋子江看来,这种要求违背了诗人的创作规律,“诗人是要自由的,在创作上不能被命题作文。” 在香港诗歌节,嘉宾们可以畅所欲言;可以交朋友,也可以提出不同见解甚至挑战对方,诗人们形成了一个互相独立又彼此凝聚的群体(community)。 最能体现这种既独立且凝聚特质的,是学术研讨会。如果说朗诵会是以感性一面面对观众,研讨会就是诗人们学术交流的理性平台。北岛为每届诗歌节都设置了主题:“言说与沉默”(2019)、“古老的敌意”(2017)、“诗歌与冲突”(2015)、“岛屿或大陆”(2013)…… 每位诗人都被要求提前准备好一份至少五分钟的主题阐释发言稿,其后参与互动对话。无论智力上还是体力上,诗人们似乎比参加其他诗歌节压力更大些。 诗人们从各自经验出发,发表相近或对立的观点。美国诗人弗罗斯特·甘德与罗马尼亚诗人安娜·布兰迪亚娜相会在“世纪对话”环节,共谈“言说与沉默”。虽然来自个人经历与社会体制完全不同的两个国家,但诗歌理念却极为接近。安娜表示,诗歌产生于阴影之中,诗人要在自身之内发现他人。甘德则认为,诗是最没有掠夺性的行为,可以通过写诗,将自己内在的光献给别人。 “我们应该找到一种道德性的方式,重新发现人类之间的相关性,尽管人们有所不同,但仍有可共享之处。我们必须这么做,不然我们就会互相杀戮。”甘德“写诗关乎道德”的观点,恰好在两人的诗歌中都得到了呼应:

这种通过诗歌语言的对话达到不同语种诗人之间的“融合”和“超越”,是北岛格外看重的,事实上,香港国际化的地理、政治、文化形态和多语环境,为他的理念实现提供了一个理想的国际化平台。 但并不是所有时刻都充满和谐的音符。2015年,在主题为“诗歌与冲突”的第四届诗歌节上,就发生了一场因应主题的冲突。两位巴勒斯坦诗人加桑·扎克坦和纳捷宛·达尔维什宣布退出“中东诗歌”主题论坛,理由是无法接受有以色列诗人同时出席。巴勒斯坦诗人认为,“你们每天屠杀我们的同胞,你们还占领我们的土地,我们为什么要跟你坐在一起?” 这让现场的嘉宾深感遗憾。以色列女诗人艾棘·米索回应说,原本非常渴望与巴勒斯坦诗人展开对话,“我们不是政客,我们是诗人,我只是一个活在世上的诗人,我不为了政治而写作。”北岛也认为诗歌应该超越政治,“(以诗歌联结两方)是我最初的一个设想,没想到最终冲突还是发生了。” 所幸冲突没再延续,在当晚的朗诵会上,扎克坦没再拒绝出席,她与米索一前一后同台朗诵各自的诗歌,一段音乐演奏恰到好处衔接起了两人的朗诵—那一刻,似乎诞生了一个文本超越政治的样本。 “面对现实,反倒是说明了‘冲突’的必要性,在政治、社会、文化层面的冲突中,诗歌是一条秘密通道,跨越各种障碍。”北岛回忆当时的情景,发出这样的感叹。 无论如何,“在这么遥远的地方能够跟一群做着同样事情的人分享见解,感觉就像在家里。”诗人里斯托里奇说。 诗歌节如同一个小型乌托邦,平日苦心孤诣在各自世界里追寻“神迹”的诗人,在这里组合成聚集的星群,各自发光,又彼此照亮。没有人会拒绝乌托邦。 一万行诗背后 过去十年,诗歌之夜总共邀请了全球120余位诗人,其中包括了阿多尼斯、谷川俊太郎、高桥睦郎、盖瑞·施耐德、托马斯·萨拉蒙、罗伯特·哈斯、洛尔娜·克罗齐、安妮·华曼、多和田叶子、水田宗子这样的世界顶级诗人,以及西川、于坚、欧阳江河、韩东、翟永明、宋琳、陈东东、王小妮、蓝蓝、陈黎、廖伟棠等优秀华语诗人。 通常,诗歌节的筹备工作从一年前就开始启动了。北岛拉来身边的各种资源,成立了专门的诗歌节筹备委员会,由北岛担任总监、宋子江任执行总监、王淩任节目总监,李劲松任音乐总监、麦安任设计总监、柯夏智和陈嘉恩担任翻译出版总监,方梓勋教授则从各个方面提供人脉和建议。这是一个松散而稳定的结构,筹委会成员大多有其他专职工作。 按照北岛要求,诗歌节邀请的诗人必须在学术层面保持国际一流水准,不能“滥竽充数”。为此于去年专门成立了独立的学术顾问委员会,由多个语种的权威专家和译者组成,包括西川、高兴、田原、树才、姚风、刘文飞、薛庆国、赵四等,在诗歌节举办前一年开始,即负责向组委会推荐诗人名单,诗人名单通过集体讨论决定,保证诗人水准及学术上的纯正性。 宋子江随后根据诗人名单逐一收集、研究基础信息,并跟其他国际诗歌节的同仁多方打听诗人口碑和背景信息。除了诗歌水准,也要打听个人情况和生活习惯,避免带来一些麻烦。“比如如果打听到某个诗人有酗酒等问题,就会避免邀请。” 最让北岛自豪的,是诗歌节的出版物,这是香港诗歌节最困难的部分,同时也是最大的特色之一。 北岛是很多诗歌节的常客,他从诗人嘉宾的亲身体验出发,发现它们存在一个共同的缺点,即作品多以场刊形式发表,没有正式的多语言的出版物,诗人之间的交流非常有限,只能聊聊天,无法深入了解其他诗人的作品。北岛重视文本的交流性和交流的有效性,他认为,诗歌节必须留下“干货”—诗人作品。 筹委会决定与香港中文大学出版社合作,每届诗歌节固定推出出版物,不仅有每个诗人单独成册的迷你诗集,也有所有诗人的精选合集,最后再将诗人单行本装进一个小箱子,组合成包装精美的套装合集。这样一来,每个诗人拥有自己的一册诗集,就可以赠送给其他诗人阅读,观众也可以以很便宜的价格购买一册,找作者签名,财力允许的话,买一套套装合集即可收藏整个诗歌节。 出版物要面向公众发行,在诗歌声音微弱的香港,面临市场考验。在组织者看来,种类繁多的诗歌节出版物成本高而售价便宜,全部售罄也无法收回成本。“小本10块钱一本,去哪里都买不到这么便宜的诗集”,宋子江感慨。 事实上,比起销售量而言,出版前期的筹备工作,尤其多种语言的文本翻译更是一个极为繁复漫长的工程。北岛坚持,如果诗歌原文是其他语言,一定要有英文译本,又因为是在中国,一定要有中文译本。因而,诗集需要以三语形式出版。 工作量巨大,每位诗人需要提供300-350行诗句,总共大约有一万行诗等待翻译:英语,需翻译成中文;中文,需翻译成英语;非英语,则需要从各个语种原文翻译成英文和中文,这需要极其有力的学术支持。 非英语诗人们通常会自己提供英文译本,翻译总监柯夏智和陈嘉恩会先审阅一遍英文译文,评估译文质量,如果质量过关就会直接采用,但很多情况下都需要另外找译者。译者被要求有文学翻译经验,通常由顾问委员会专家推荐各语种的翻译人才,中国各大高校的外语院系成为重点学术资源。 收集诗歌耗费时间很久,诗人们性情各异,有快有慢。译者交稿的时间也不一样,一般在当年6-7月左右基本完稿。译稿回来后,编辑需要仔细审看,评估翻译质量,还要处理简体改繁体等细节问题。译本整理好初稿后交给中大出版社,进行校对排版,进入出版流程。等出版最终完成,已经基本花费了一整年时间。 王淩介绍说,诗歌节组织的是全中文世界最好的翻译团队,光是翻译和出版一项就是一笔很大的开销,每一届都要花费数十万。 天水认为文本和出版物的意义重大,很多诗人作品没有中译本,仅在很窄的范围内传播,非专业人士鲜少有机会看到,它们打开了读者对于当代国际诗歌的眼界。“在内地看到的永远是经典诗歌,有些人还活着,更多人已经死了。现在才发现原来还有很多同时代的人甚至更年轻的人写得很好,而且活跃在那么多诗歌节上。” 音乐是香港诗歌节看重的另一个环节。2015年,香港实验音乐创作人李劲松在一个场合认识了北岛。北岛跟他谈起过去几届香港诗歌节,音乐都是重要的组成部分,在朗诵会上尤其成为配合诗歌文本的亮点。但北岛敏锐地感觉到音乐“有些问题”—不是音乐本身的问题,而是没有人统筹音乐的内容,请来的乐手只会表演自己风格的东西,跟整个氛围不搭。 北岛请李劲松担任音乐总监。李劲松的音乐不拘一格,糅合了工业噪音、实验电子、Avant Garde、舞曲等多种手法,“玩”到极致时,甚至会加入二胡、南音这些纯东方化的音乐元素,试图寻找东西方音乐沟通的可能性,他发现,西方人“没有想到二胡可以拉得像小提琴”。 李劲松加入后,要求诗歌节朗诵会和音乐会的音乐必须全部原创,所有曲目均为第一次演出,且具有即兴成分。朗诵会上,音乐的作用是在朗诵与朗诵之间“串场”,他要求乐手必须首先阅读诗人的诗,在诗歌基础上创作音乐,与朗诵的整体氛围相配套,“否则就会不伦不类”。 整场朗诵会设计部分由资深设计师麦安操盘,省去了一切多余的部分,没有主持人串场,没有眩目的声光化电,在“诗人朗诵-乐手演奏-诗人朗诵-乐手演奏”的模式下无声推进,诗歌成为绝对的主角。 李劲松动用了几乎所有的人脉资源,几年下来已经合作了三十多位音乐人,最年轻的才20出头。他甚至请来了同为实验音乐人的克里斯托弗·卓别林—喜剧大师卓别林的儿子—做专场音乐演出。在卓别林的演出中,特意挑选了诗人诗句由男声女声吟唱,穿插在节奏强劲的音乐中。卓别林留着浓密的胡须,沉默寡言,一头灰白色的长发让他看起来不那么像他父亲,在演出之外,卓别林通常一个人坐在最偏远的位置,静静地欣赏台上的演出。 从前的朗诵会音乐仅仅是串场的配角,自从李劲松加入诗歌节后,音乐的比重大幅增加了,从2015年起,每一届诗歌节都举行诗歌与其他艺术界别跨界合作活动,包括艺术展览、音乐会、电影放映等。今年每晚六点半的朗诵会后,都设置了一场专场音乐会。最大阵仗的一次是2017年,北岛邀请了老朋友崔健参加开幕音乐会“天机”,在香港浸会大学大学会堂现场,崔健演唱了《一块红布》、《红旗下的蛋》等经典曲目,把现场变成了个人演唱会,台下的人近乎疯狂。 诗歌节通过文本和音乐延长了自己,这是北岛的坚持。某种程度上,香港诗歌节对于“质感”的要求,以及筹备工作的繁复与严苛程度,都与诗人冷峻凝练的诗风和追求完美的性格一脉相承。 “其他诗歌节基本没有这么做的,一来太贵,二来人力不够,要考虑的东西太多,工程太大,无论是时间投入还是成本投入”,宋子江说。诗人、学者赵四认为,香港诗歌节完全跟国际接轨,做成了全方位的文化活动,非常考验组织者。 |

南方论坛

南方论坛

频道热门

频道热门

-

鬼金的小说与绘画

它们以慢的形式推进着,就像刀子,在某一个虚构的想象中,在推进,推进,直到划开皮肤,呈现出白色的茬,然后才是肉,才是红色,破裂的...[详情] -

刘川 译 | 弗兰克·比达特:夜的第四时辰(长诗)

弗兰克·比达特,1970年代出版的首部诗集《黄金州》与《身体之书》虽获评论界关注,但其作为不妥协的原创诗人之声誉真正确立于1983年问...[详情] -

清静 | 深入解读王老莽诗作《三元塔》

这种深度并非老莽刻意为之的深奥,而是源自诗人对生活的敏锐感知和对人性的深刻理解,让读者在阅读中能够获得启示和感悟。其洞察犹如一...[详情] -

美国当代诗人弗朗兹·赖特诗选

美国诗人弗朗兹·赖特,1953年生于维也纳,2015年因肺癌去世,2004年诗集《走向葡萄园岛》获得普利策诗歌奖。他父亲是著名诗人詹姆斯·...[详情] -

马嘶诗选:不与他人同巾器

马嘶,生于四川巴中,现居成都。著有诗集《万古与浮力》《热爱》《春山可望》《莫须有》。曾参加《诗刊》第三十三届青春诗会,获人民文...[详情]