< > >

<br>

<br>

<br>

<br>

<br>

<br>

<br><br>

<br><br>

<br>

<br>

<br>

<br>

<br>

<br>

<br>

<br>

<br>

<br>

<br>

<br>

</P>

</P>

< > >

</P>

</P>

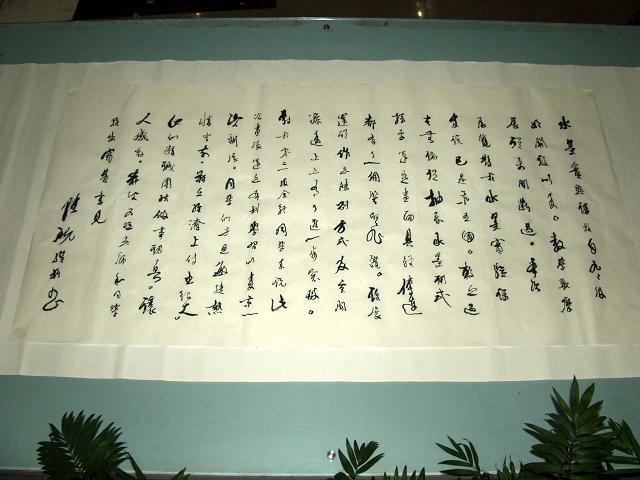

< ><FONT color=#000000> </FONT><FONT color=#000000 size=4>2005年12月20日上午9点,一场大型的“水墨实验展”,带着强烈的当代艺术味道在西南大学美术展览馆拉开帷幕。这场西南大学美术学院绘画专业3年级全体学生的集体表演,尽情表达着年轻艺术家们愉悦的心情,当然,同样兴奋的还有美术学院的教授们,因为“展出很成功”,使每位到场的教授们都“感到了很大的震撼”! <br> 然而,正是这场成功的、具有震撼视觉效果的展出,却无意中引发了一幕现有教育体制下的改革与困惑的对话和矛盾。</FONT> <br> <br><FONT size=5> <FONT face=黑体><STRONG>水墨实验</STRONG></FONT>-----------------------</FONT></P> ><FONT color=#000000> </FONT><FONT color=#000000 size=4>2005年12月20日上午9点,一场大型的“水墨实验展”,带着强烈的当代艺术味道在西南大学美术展览馆拉开帷幕。这场西南大学美术学院绘画专业3年级全体学生的集体表演,尽情表达着年轻艺术家们愉悦的心情,当然,同样兴奋的还有美术学院的教授们,因为“展出很成功”,使每位到场的教授们都“感到了很大的震撼”! <br> 然而,正是这场成功的、具有震撼视觉效果的展出,却无意中引发了一幕现有教育体制下的改革与困惑的对话和矛盾。</FONT> <br> <br><FONT size=5> <FONT face=黑体><STRONG>水墨实验</STRONG></FONT>-----------------------</FONT></P>

< ><FONT size=7><FONT face=黑体 color=#ff0000><STRONG> 2005重庆最后一场视觉盛宴</STRONG></FONT> <br></FONT> <br> 信报记者宋尾/文 <br> <br> 为这场展出,美术学院院长陈航和他的十多个学生忙活了整整一个礼拜,花了两千多块钱和十二刀六尺熟宣纸和几刀生宣纸。 <br> <br> 走进展览场地,浓重的水墨味道扑鼻而来,随后你发现,自己突然进入到一个庞大的水墨世界,在你眼中的每个角度迸现出来只有黑色与白色,而作品内容形式所表现出的抽象与怪诞,几乎要将你完整地覆盖。 <br> 展出以抽象艺术为主,即便有一些具像的作品、有一些中国的传统文化符号。但也与我们传统的水墨作品相距甚远——总的来说,除了所使用的器具、水墨,这次展出几乎是用“抽象”将传统的水墨画做了一次完整地颠覆。 <br> 从整体上看,这是一场成功的当代艺术展。作为迄今为止重庆第一场大型实验水墨展,它似乎是蕴涵着某种隐喻、刻意地想要给这个年末带来一种视觉上的震撼和冲击。 <br> <br> 成功下的瑕疵 <br> <br> 然而,令人感到十分遗憾的是,在整体的成功下,展出的作品显然还存在一些明显的问题。参展作品当中,大部分存在着形式化倾向,从这些作品来看,比较忽视作品的观念表达。 <br> 许多作品在技法上还停留在比较低层的阶段,绘画的基础比较薄弱;从表达上,作品形式化要远大于作品的内容;而表现的内容上,大多比较肤浅而缺乏想象力;甚至从标签上的作品名称也能够看到,大部分作品也只是青春期的“哀愁”,要不就是主题为对自然形态的表现和歌咏等等。 <br> 不可否认,当代艺术与现代艺术的重大区别,就在于它不仅仅是某种风格样式和技术媒介的展示,而且是一种新型文化和社会批判意识的表达。如果仅仅从形式的角度着手,那么,所谓当代艺术存在的会理性就会出问题。 <br> 批评家黄专在一篇文章中说:"一种完全无视本国真实的公共处境、社会问题和民众疾苦的当代艺术,一种不具备批判意识的当代艺术在今天中国就没有存在的充分理由。" <br> 但是,陈航认为,他对学生们的表现已经很满意。“展出既是一次实验,也是一个课程,这也是我们学院的一次教育改革。瑕疵是在所难免的。” <br> “我认为我们的作品在某些方面真的不够深刻,思考的不够,应该有一种思想来做内在的东西,内藏外露。只是我们毕竟是大三,在思想上还是有点单薄。当然我们的时间也是有限的。 <br> <br> 不过我们这个课程的目的,其实就是让我们的思路打开,寻找一种新的方式来表现我们的心声,但是心声的有无是一个人的修养问题,内藏的是修养,外露的是个性、风格。当然我们要有多么深刻的思想,对我们来说,是难度大了点。但我们要的是鼓励和诚恳的指出我们的不足,不是冷嘲热讽。”一位学生对记者这样评判自己的作品。 <br> <br> 课程改革中的困惑 <br> <br> 但是为什么选择以水墨实验这个方式?而且表达的方式多为抽象艺术。 <br> 陈航这样向记者解释他的初衷,当初设立这个展出的目的,就是试图以改革的姿态、开放和自由的方式,将学生的思维从僵化的教条艺术里解放出来。 <br> “为什么呢?主要是这个课程的时间太少。一个学期6节课,6节课能学到什么?也只能是一些基本的练习。而且,水墨实验缺乏明确的标准。因此,我在开始就要求,必须有一个方向性,也就是对作品的定位在抽象。而标准也只能是一种模糊的形式美的规则。” <br> 陈航认为,中国民族艺术从产生之初就是走的抽象之路,尽管抽象艺术已是西方艺术的潮流,但借鉴与继承永远是艺术创作的动力和前提。“艺术的经营就是这样:借鉴——继承——创作。” <br> 因此,在展出之前陈航对学生们的要求是“在完成作品的时候要尽量地抽象”。陈航说,中国人可以借助西方文化做中国人自己的艺术,艺术本身是有说服力的,人只有有精神,能想到,敢于去做。其次,艺术也是多元的,既要学习中国传统的、经典的,也要现代的,要有实验的欲望和能力。 <br> 尽管标准带有很大的模糊性,但美术学院从事理论研究的邱正伦副教授认为,水墨实验其实也有自身的方向性。 <br> “实验的本体是什么?是从水墨开始,伴随这个过程,把水和墨提升到极致,而实验水墨就是在这个路子上寻找一种探索的方式。从抽象的角度上是观念,其中,达到纯粹是最重要的,“一切都是过程”,所以我们在过程中应有方向性。当所有的细节被带动的时候,就会找到自己的方向性,谁把材质被隐藏的潜力发掘出来就算是成功了。” <br> <br> “它是中国现当代文化发展过程中的产物,也是后现代文化的产物,更是中国水墨自在、自为、自律的产物。因此,我们可以这么说,它受到过西方现代主义的冲击,但不是西方的;它植根于传统文化,但不是传统的;它是当代社会中国人特殊的感受、感觉状态和精神状态的创造性表达。”邱正伦说。 <br> 不过,学生们在操作的过程中对“抽象”这个方向显然理解得并不是十分透彻,他们脑子里有着许多困惑,有的学生干脆认为,实验就是按自己的方式“胡搞”。 <br> “其实我也在困惑——这节课的教授实际是很难的,所以我只能让他们放开手脚、广泛思考自由表达他们对艺术的认识,主动、放开,只要不全部停留在一个空间——学生们不能全部走同一条道,怎么适合自己就怎么去做,这样的探索结果,能够很好地拓宽他们的思考空间和想象力。”陈航这样对记者叙说自己在教学中的难处。 <br> <br> 艺术标准的模糊性 <br> <br> 困惑归困惑,大家对此次的展出还是很满意的。但是,一位学生的问题却又将水墨实验甚至美术学科的矛盾引向了一个极点——这场争论首先是由水墨实验作品的打分开始的。 <br> 学生王为杰说,“老师说是让我们思想更加自由,但是评奖的标准又与让我们放开思想的自由相矛盾。”在王为杰看来,即使自己和其他人对作品都很满意,但老师就不一定喜欢。 <br> 而且王为杰认为,“作品的打分很重要”,他私下告诉记者,打分是学生的底线。“如果老师打我们不及格怎么办?我的底线以上才是我们自由发展的保证,我们也要就业,回到社会,也要吃饭。” <br> 所以,“我的观点是先从制度上解决学生的顾虑。要从制度上解决学生的后顾之忧。一个老师上他一个人的课再由他一个人打分,难免会出现一些不正常的现象。”而且,学老师喜欢的风格,限制学生的发展,老师喜欢的,不一定学生也喜欢。“所以有个评分小组更好。” <br> 还有一位不愿意透露姓名的学生认为,“我认为学院没有彻底使学生放下顾虑心理。台湾的著名艺术家刘国松,之所以优秀,正是因为传统的标准对他是不起作用。所以他才能得到承认,但我们一样可以从他的作品中得到美的享受。追求一种精神境界,我们可以用不同的方式——但前提是,在作品的打分上,必须得让老师喜欢或满意才行。” <br> 所以,使学生们产生顾虑心理的,正是包括美术专业在内许多艺术系别都存在的“艺术标准的模糊性”。 <br> “我还是那个观点:分对我们也很重要。是我们将来就业的保证。但是我们对艺术的自由更重要,否则就出不了真正的艺术家。我认为一个好的机制才能让我们更自由。一个好的机制 <br> <br> 还可以制约一下我们一部分不够宽容的老师。”这位学生这样告诉记者。 <br> “世界上有五线谱,简谱纪录不下的音乐。所以也就可能有现在的标准不能框定的艺术。所以我们的老师就要有兼容并包的治学理念,求同存异。”王为杰说。 <br> 对此,刘院长表示,学校教育机制的确有一定的局限性,教学对评奖时是有一定的标准性,但评价的过程绝对会是公正而且会发展得越来越完善。 <br> <br> 把保守当传统的教育体制 <br> <br> 对于学生们的牢骚和猜疑,邱正伦认为,这是很正常的。他告诉记者,传统水墨绘画、技法是有标准的,正因为有标准,才有好坏之分。而水墨实验却不可能有这样的标准之分。 <br> 而且“实验其实不能形成课程。”同时他认为,实验对于学生来说其实是个很好的方式,“实验是不需要训练的。” <br> 而什么是传统呢?“我这样理解传统:一是传的含义;二个是统,统就是规范。现在我们经常说到传统,实际上,仅仅只是将它作为一个字面意思在理解。很少有人真正去严肃地思考传统的内涵。甚至,有很多时候,传统在我们的眼里只是与保守等同的词汇。” <br> 邱正伦认为,我们现有的教育制度、教育模式、教育规范、教学课程系统、教学模式、课程设置,实际上都是相当保守的。“我们的学校教育正是将保守置换成传统的概念——假借传统的神圣性和权威性,其结果就是:把保守当成了传统,而把真正的传统丢失——真正应该继承的东西一脚踢掉。” <br> “传统是一条流淌的精神之河,不会因为你所谓的先锋和革命就会中断的。传统的核心就是能够传承下来的规范。但是传统也不是一成不变的,它是经受得起变化的规范。然而现在,我们只是把传统作为一种表达的方式,却把传统真正精粹的部分丢失掉了。”邱这样评价说。 <br> 就像一位诗人说的,“我无法换掉我脉管里的血”,传统也是如此,它在血液中是无法换掉的。 <br> “我们所提出的变革,不是丢掉传统,实验应当是把传统作为母体。”因此在邱看来:对于学院来说,希望展出是实验的开始。但是对学生来说,如果缺乏良性的引导,加上学生自身的思考能力有限,其结果只能是“实验到展出为止”。 <br> <br> 泡沫背景的微弱努力 <br> <br> 邱正伦告诉记者,当初设立这个课程,是老师们对现有教学课程的一种尝试,也是学院将固有的课程进行改革的一个突破点,试图把时间的自由、思想和艺术的自由品质还给学生,让他们得到真正的锻炼。 <br> 因此,有学生说实验就是“胡搞”。“实际上,这不是胡搞。当自由全面铺开的时候,自由就成了标准,而思想则成了方向。” <br> 不过,他认为:现在的教育体制的悖论在于,你想让学生“自由”,但是学生由于长期处在传统的教学、技法、绘画手段里。所以学生在这样的背景下,其结果只能是“胡搞”、模仿、拼贴……作品当然就达不到真正的艺术价值。 <br> 陈院长说,为了给学生提供更好的教学服务,他们经常也在思索教学方面的改革并努力尝试,但收获甚微。 <br> 对此,邱教授认为,主要原因在于,老师们的努力存在一个尴尬的教育大背景之下。 <br> “其实这就是扩招构成的问题,谁都可以来——但他们跟艺术有什么关系呢?大部分都是来拿文凭的。美术学院招研究生更有意思,来考的全都是外语系的学生。只要你喜欢画画,考研究生几乎没有问题。但是,真正的艺术人才,有潜力的人才,反而很难考上研究生——这就是陈丹青愤然辞职的原因。这是个很有意思的现象,美术系的研究生,都好象是外语系专业的。如果你跟他谈到专业和理论,他就一脸茫然。然而对外语,他们很有激情——把外语当成最重要的知识。实际上外语只是一个学习和交流的工作,但决不是目的。” <br> 邱向记者介绍,现在有个很奇怪的现象,比如绘画专业,教育主管部门对学校的就业率就有一个考察。把这个考察的依据当做教育质量好坏的凭据。但是,学校承担得起这样的责任吗?尤其是对绘画专业的学生来说,绘画系的学生出去是不是个个都能当画家呢?这显然不现实,而且,现在的绘画系的学生,大都是市场背景下招进来的,人才稀少。老师们授课起来,也没有特别大的激情。 <br> “所以在这样的环境下,老师们也很为难。现在学校里面,学生二年级就开始去找工作,三、四年级的在学校里是月朗星稀。有时候老师见到问他为什么经常不去上课?他就说去找工作了。你还能说什么?”邱正伦说。 <br> “而且更怪的是,现在不管哪个学校,有条件的办美术系;没条件的也办美术系。招生量是越来越大,但是我们要问,招进来的这些学生,哪个是真正和美术有关的呢?这就是数字背景下的教育泡沫、人才泡沫:扩招讲数字;学生要分数也是数字;就业要讲数字;什么都被数字化和量化,所以,我们的素质教育在这个数字下面成了一堆泡沫。” <br><br></P> ><FONT size=7><FONT face=黑体 color=#ff0000><STRONG> 2005重庆最后一场视觉盛宴</STRONG></FONT> <br></FONT> <br> 信报记者宋尾/文 <br> <br> 为这场展出,美术学院院长陈航和他的十多个学生忙活了整整一个礼拜,花了两千多块钱和十二刀六尺熟宣纸和几刀生宣纸。 <br> <br> 走进展览场地,浓重的水墨味道扑鼻而来,随后你发现,自己突然进入到一个庞大的水墨世界,在你眼中的每个角度迸现出来只有黑色与白色,而作品内容形式所表现出的抽象与怪诞,几乎要将你完整地覆盖。 <br> 展出以抽象艺术为主,即便有一些具像的作品、有一些中国的传统文化符号。但也与我们传统的水墨作品相距甚远——总的来说,除了所使用的器具、水墨,这次展出几乎是用“抽象”将传统的水墨画做了一次完整地颠覆。 <br> 从整体上看,这是一场成功的当代艺术展。作为迄今为止重庆第一场大型实验水墨展,它似乎是蕴涵着某种隐喻、刻意地想要给这个年末带来一种视觉上的震撼和冲击。 <br> <br> 成功下的瑕疵 <br> <br> 然而,令人感到十分遗憾的是,在整体的成功下,展出的作品显然还存在一些明显的问题。参展作品当中,大部分存在着形式化倾向,从这些作品来看,比较忽视作品的观念表达。 <br> 许多作品在技法上还停留在比较低层的阶段,绘画的基础比较薄弱;从表达上,作品形式化要远大于作品的内容;而表现的内容上,大多比较肤浅而缺乏想象力;甚至从标签上的作品名称也能够看到,大部分作品也只是青春期的“哀愁”,要不就是主题为对自然形态的表现和歌咏等等。 <br> 不可否认,当代艺术与现代艺术的重大区别,就在于它不仅仅是某种风格样式和技术媒介的展示,而且是一种新型文化和社会批判意识的表达。如果仅仅从形式的角度着手,那么,所谓当代艺术存在的会理性就会出问题。 <br> 批评家黄专在一篇文章中说:"一种完全无视本国真实的公共处境、社会问题和民众疾苦的当代艺术,一种不具备批判意识的当代艺术在今天中国就没有存在的充分理由。" <br> 但是,陈航认为,他对学生们的表现已经很满意。“展出既是一次实验,也是一个课程,这也是我们学院的一次教育改革。瑕疵是在所难免的。” <br> “我认为我们的作品在某些方面真的不够深刻,思考的不够,应该有一种思想来做内在的东西,内藏外露。只是我们毕竟是大三,在思想上还是有点单薄。当然我们的时间也是有限的。 <br> <br> 不过我们这个课程的目的,其实就是让我们的思路打开,寻找一种新的方式来表现我们的心声,但是心声的有无是一个人的修养问题,内藏的是修养,外露的是个性、风格。当然我们要有多么深刻的思想,对我们来说,是难度大了点。但我们要的是鼓励和诚恳的指出我们的不足,不是冷嘲热讽。”一位学生对记者这样评判自己的作品。 <br> <br> 课程改革中的困惑 <br> <br> 但是为什么选择以水墨实验这个方式?而且表达的方式多为抽象艺术。 <br> 陈航这样向记者解释他的初衷,当初设立这个展出的目的,就是试图以改革的姿态、开放和自由的方式,将学生的思维从僵化的教条艺术里解放出来。 <br> “为什么呢?主要是这个课程的时间太少。一个学期6节课,6节课能学到什么?也只能是一些基本的练习。而且,水墨实验缺乏明确的标准。因此,我在开始就要求,必须有一个方向性,也就是对作品的定位在抽象。而标准也只能是一种模糊的形式美的规则。” <br> 陈航认为,中国民族艺术从产生之初就是走的抽象之路,尽管抽象艺术已是西方艺术的潮流,但借鉴与继承永远是艺术创作的动力和前提。“艺术的经营就是这样:借鉴——继承——创作。” <br> 因此,在展出之前陈航对学生们的要求是“在完成作品的时候要尽量地抽象”。陈航说,中国人可以借助西方文化做中国人自己的艺术,艺术本身是有说服力的,人只有有精神,能想到,敢于去做。其次,艺术也是多元的,既要学习中国传统的、经典的,也要现代的,要有实验的欲望和能力。 <br> 尽管标准带有很大的模糊性,但美术学院从事理论研究的邱正伦副教授认为,水墨实验其实也有自身的方向性。 <br> “实验的本体是什么?是从水墨开始,伴随这个过程,把水和墨提升到极致,而实验水墨就是在这个路子上寻找一种探索的方式。从抽象的角度上是观念,其中,达到纯粹是最重要的,“一切都是过程”,所以我们在过程中应有方向性。当所有的细节被带动的时候,就会找到自己的方向性,谁把材质被隐藏的潜力发掘出来就算是成功了。” <br> <br> “它是中国现当代文化发展过程中的产物,也是后现代文化的产物,更是中国水墨自在、自为、自律的产物。因此,我们可以这么说,它受到过西方现代主义的冲击,但不是西方的;它植根于传统文化,但不是传统的;它是当代社会中国人特殊的感受、感觉状态和精神状态的创造性表达。”邱正伦说。 <br> 不过,学生们在操作的过程中对“抽象”这个方向显然理解得并不是十分透彻,他们脑子里有着许多困惑,有的学生干脆认为,实验就是按自己的方式“胡搞”。 <br> “其实我也在困惑——这节课的教授实际是很难的,所以我只能让他们放开手脚、广泛思考自由表达他们对艺术的认识,主动、放开,只要不全部停留在一个空间——学生们不能全部走同一条道,怎么适合自己就怎么去做,这样的探索结果,能够很好地拓宽他们的思考空间和想象力。”陈航这样对记者叙说自己在教学中的难处。 <br> <br> 艺术标准的模糊性 <br> <br> 困惑归困惑,大家对此次的展出还是很满意的。但是,一位学生的问题却又将水墨实验甚至美术学科的矛盾引向了一个极点——这场争论首先是由水墨实验作品的打分开始的。 <br> 学生王为杰说,“老师说是让我们思想更加自由,但是评奖的标准又与让我们放开思想的自由相矛盾。”在王为杰看来,即使自己和其他人对作品都很满意,但老师就不一定喜欢。 <br> 而且王为杰认为,“作品的打分很重要”,他私下告诉记者,打分是学生的底线。“如果老师打我们不及格怎么办?我的底线以上才是我们自由发展的保证,我们也要就业,回到社会,也要吃饭。” <br> 所以,“我的观点是先从制度上解决学生的顾虑。要从制度上解决学生的后顾之忧。一个老师上他一个人的课再由他一个人打分,难免会出现一些不正常的现象。”而且,学老师喜欢的风格,限制学生的发展,老师喜欢的,不一定学生也喜欢。“所以有个评分小组更好。” <br> 还有一位不愿意透露姓名的学生认为,“我认为学院没有彻底使学生放下顾虑心理。台湾的著名艺术家刘国松,之所以优秀,正是因为传统的标准对他是不起作用。所以他才能得到承认,但我们一样可以从他的作品中得到美的享受。追求一种精神境界,我们可以用不同的方式——但前提是,在作品的打分上,必须得让老师喜欢或满意才行。” <br> 所以,使学生们产生顾虑心理的,正是包括美术专业在内许多艺术系别都存在的“艺术标准的模糊性”。 <br> “我还是那个观点:分对我们也很重要。是我们将来就业的保证。但是我们对艺术的自由更重要,否则就出不了真正的艺术家。我认为一个好的机制才能让我们更自由。一个好的机制 <br> <br> 还可以制约一下我们一部分不够宽容的老师。”这位学生这样告诉记者。 <br> “世界上有五线谱,简谱纪录不下的音乐。所以也就可能有现在的标准不能框定的艺术。所以我们的老师就要有兼容并包的治学理念,求同存异。”王为杰说。 <br> 对此,刘院长表示,学校教育机制的确有一定的局限性,教学对评奖时是有一定的标准性,但评价的过程绝对会是公正而且会发展得越来越完善。 <br> <br> 把保守当传统的教育体制 <br> <br> 对于学生们的牢骚和猜疑,邱正伦认为,这是很正常的。他告诉记者,传统水墨绘画、技法是有标准的,正因为有标准,才有好坏之分。而水墨实验却不可能有这样的标准之分。 <br> 而且“实验其实不能形成课程。”同时他认为,实验对于学生来说其实是个很好的方式,“实验是不需要训练的。” <br> 而什么是传统呢?“我这样理解传统:一是传的含义;二个是统,统就是规范。现在我们经常说到传统,实际上,仅仅只是将它作为一个字面意思在理解。很少有人真正去严肃地思考传统的内涵。甚至,有很多时候,传统在我们的眼里只是与保守等同的词汇。” <br> 邱正伦认为,我们现有的教育制度、教育模式、教育规范、教学课程系统、教学模式、课程设置,实际上都是相当保守的。“我们的学校教育正是将保守置换成传统的概念——假借传统的神圣性和权威性,其结果就是:把保守当成了传统,而把真正的传统丢失——真正应该继承的东西一脚踢掉。” <br> “传统是一条流淌的精神之河,不会因为你所谓的先锋和革命就会中断的。传统的核心就是能够传承下来的规范。但是传统也不是一成不变的,它是经受得起变化的规范。然而现在,我们只是把传统作为一种表达的方式,却把传统真正精粹的部分丢失掉了。”邱这样评价说。 <br> 就像一位诗人说的,“我无法换掉我脉管里的血”,传统也是如此,它在血液中是无法换掉的。 <br> “我们所提出的变革,不是丢掉传统,实验应当是把传统作为母体。”因此在邱看来:对于学院来说,希望展出是实验的开始。但是对学生来说,如果缺乏良性的引导,加上学生自身的思考能力有限,其结果只能是“实验到展出为止”。 <br> <br> 泡沫背景的微弱努力 <br> <br> 邱正伦告诉记者,当初设立这个课程,是老师们对现有教学课程的一种尝试,也是学院将固有的课程进行改革的一个突破点,试图把时间的自由、思想和艺术的自由品质还给学生,让他们得到真正的锻炼。 <br> 因此,有学生说实验就是“胡搞”。“实际上,这不是胡搞。当自由全面铺开的时候,自由就成了标准,而思想则成了方向。” <br> 不过,他认为:现在的教育体制的悖论在于,你想让学生“自由”,但是学生由于长期处在传统的教学、技法、绘画手段里。所以学生在这样的背景下,其结果只能是“胡搞”、模仿、拼贴……作品当然就达不到真正的艺术价值。 <br> 陈院长说,为了给学生提供更好的教学服务,他们经常也在思索教学方面的改革并努力尝试,但收获甚微。 <br> 对此,邱教授认为,主要原因在于,老师们的努力存在一个尴尬的教育大背景之下。 <br> “其实这就是扩招构成的问题,谁都可以来——但他们跟艺术有什么关系呢?大部分都是来拿文凭的。美术学院招研究生更有意思,来考的全都是外语系的学生。只要你喜欢画画,考研究生几乎没有问题。但是,真正的艺术人才,有潜力的人才,反而很难考上研究生——这就是陈丹青愤然辞职的原因。这是个很有意思的现象,美术系的研究生,都好象是外语系专业的。如果你跟他谈到专业和理论,他就一脸茫然。然而对外语,他们很有激情——把外语当成最重要的知识。实际上外语只是一个学习和交流的工作,但决不是目的。” <br> 邱向记者介绍,现在有个很奇怪的现象,比如绘画专业,教育主管部门对学校的就业率就有一个考察。把这个考察的依据当做教育质量好坏的凭据。但是,学校承担得起这样的责任吗?尤其是对绘画专业的学生来说,绘画系的学生出去是不是个个都能当画家呢?这显然不现实,而且,现在的绘画系的学生,大都是市场背景下招进来的,人才稀少。老师们授课起来,也没有特别大的激情。 <br> “所以在这样的环境下,老师们也很为难。现在学校里面,学生二年级就开始去找工作,三、四年级的在学校里是月朗星稀。有时候老师见到问他为什么经常不去上课?他就说去找工作了。你还能说什么?”邱正伦说。 <br> “而且更怪的是,现在不管哪个学校,有条件的办美术系;没条件的也办美术系。招生量是越来越大,但是我们要问,招进来的这些学生,哪个是真正和美术有关的呢?这就是数字背景下的教育泡沫、人才泡沫:扩招讲数字;学生要分数也是数字;就业要讲数字;什么都被数字化和量化,所以,我们的素质教育在这个数字下面成了一堆泡沫。” <br><br></P>

< ><br></P> ><br></P>

[此贴子已经被作者于2006-1-8 15:33:56编辑过] |